Loin de l’actualité numérique, de la bande dessinée en ligne et des sorties d’albums, je vous propose aujourd’hui un voyage dans le temps, à une époque où notre chère bande dessinée ne s’appelait pas encore bande dessinée. Un voyage plus de 70 ans en arrière pour répondre à une question qui vous obsède tous (si, si, j’en suis sûr) : comment faisait-on de la science-fiction en images dans les années 1930 ? Réponse en deux albums, tous deux réédités de telle façon que les passionnés pourront se les procurer : Le Rayon mystérieux d’Alain Saint-Ogan et Futuropolis de Pellos.

Contexte : l’arrivée de la science-fiction à l’américaine

Puisque je vous ai promis un voyage dans le temps, replaçons-nous dans les années 1930. Jusqu’à cette époque, la science-fiction reste assez marginale dans les histoires en images françaises, se limitant à quelques essais de la part de G.Ri au début du siècle, dans une ambiance vernienne. Le milieu de la décennie marque une étape importante avec l’arrivée des séries de science-fiction américaine dans des journaux utilisant en majorité des bandes américaines. Guy l’éclair d’Alex Raymond (Flash Gordon) apparaît dans Robinson en 1936, la même année que Luc Bradefer de Clarence Gray et William Ritt (Brick Bradford) est publié dans Le Journal de Mickey. Le choc est grand, non pas tant parce qu’il s’agit de science-fiction (après tout, le genre est reconnu en France pour les enfants depuis Jules Verne, au siècle passé), mais à cause du caractère outrancier de cette science-fiction américaine qui, ô horreur, ne se base pas sur des évolutions scientifiques connues et abandonne donc toute ambition didactique au profit d’une trop grande violence !

Ces nouvelles histoires venues d’Amérique semblent remporter un grand succès auprès du jeune public… Pour cette raison, la vague d’arrivée massive de bandes dessinées d’aventure américaines crée un créneau nouveau pour des dessinateurs français jusque là assez timides vis à vis de la science-fiction. Les réactions des dessinateurs (ou plus exactement : des éditeurs de journaux pour enfants et des rédacteurs en chef !) sont aussi variés que l’on peut l’imaginer. Certains ne changent pas leur ligne éditoriale pour autant, préférant poursuivre sur les registres plus traditionnels de l’humour ou des aventures du quotidien. Mais d’autres s’engouffrent dans la brèche ouverte par les illustrés américains…

Le Rayon mystérieux ou la science-fiction à la française

C’est à propos que je commence une évocation de la science-fiction française en bande dessinée par cette oeuvre d’Alain Saint-Ogan, le créateur de Zig et Puce. Cette histoire, diffusée dans la propre revue de Saint-Ogan, Cadet-Revue, entre 1937 et 1939, témoigne d’une perception purement française des potentialités graphiques du genre littéraire de la science-fiction. Lorsqu’elle paraît dans Cadet-Revue, on peut supposer que sa diffusion est assez restreinte : le journal est diffusé autour de 50 000 exemplaires, ce qui est peu par rapport aux plus hauts tirages de l’époque, Le Journal de Mickey ou Coeurs Vaillants, qui dépassent les 100 000 exemplaires. Mais l’intérêt porté par les érudits des années 1960 à la figure de Saint-Ogan, auteur emblématique de l’entre-deux-guerres, pousse à la redécouverte d’une histoire jusque là inédite. Le Rayon mystérieux est ainsi réédité dans la revue Phénix en 1969. Il sera à nouveau réédité en 2004 par la Cité de la Bande Dessinée.

Lorsqu’il commence Le Rayon mystérieux, Saint-Ogan n’est pas complètement ignorant en science-fiction graphique. Il lui est arrivé plus d’une fois de livrer des dessins inspirés de thèmes de science-fiction (voyages spatiaux, extraterrestres, voyage dans le temps…) et en 1934, il s’est attelé à une histoire mêlant anticipation et voyage sur Vénus dans Zig et Puce au XXIe siècle ; tout cela bien avant l’arrivée des bandes américaines. Dans cette dernière histoire, il rend hommage aux deux auteurs qu’il considère comme des maîtres de l’anticipation : le français Jules Verne et l’anglais Herbert George Wells. Il reprend à Wells certains thèmes majeurs (le voyage dans le temps, les deux races vivant sur et sous la terre) et à Verne une iconographie toute droit sortie des gravures du XIXe siècle (obus pour aller dans l’espace, champignons géants, grottes souterraines…). En commençant Le Rayon mystérieux, Saint-Ogan, au-delà d’adresser une réponse aux histoires américaines, accomplit un projet personnel.

Le Rayon mystérieux est un solidement inspiré d’une littérature française de science-fiction tout à fait vivante depuis le début du siècle. En racontant l’histoire de François, jeune journaliste démasquant un groupe de scientifiques entrés en contact avec des vénusiens belliqueux, Saint-Ogan adapte des thèmes développés par des écrivains « pour adultes » du roman scientifique à la française (ce que souligne Jean-Paul Jennequin dans la préface à la réédition de 2004). On pense ici à des auteurs comme Rosny aîné, Maurice Renard, Gustave Le Rouge, René Barjavel qui, en admirateurs de Wells (peu de Verne qui est considéré comme un auteur pour la jeunesse), utilisent les motifs imaginaires de l’extraterrestre, de l’utopie futuriste, du voyage spatial, de l’androïde. Ce roman d’anticipation à la française, ignorant des évolutions américaines du genre à partir de 1926, a ses propres obsessions : imbrication d’intrigues sentimentales, obsession de la guerre, projection dans le futur de la société humaine, interrogation métaphysique de l’homme face à l’altérité. Saint-Ogan s’en souvient dans son Rayon mystérieux : l’intrigue se déroule dans la campagne française et cumule la plupart des motifs évoqués plus haut. Il est bâti sur le modèle scénaristique de l’enquête policière : le jeune François découvre peu à peu la vérité, aidé par la fille de l’un des scientifiques et déjoue les plans d’invasion de la Terre des Vénusiens. Le lecteur va de rebondissements en rebondissements, sur Terre, sur la Lune et sur Vénus, et Le Rayon mystérieux est une oeuvre passionnante et étonnante, la seule à être dépourvu d’humour dans toute la carrière de Saint-Ogan. Et, bien évidemment, pas de violence et une approche didactique du progrès scientifique héritée de Verne.

Futuropolis ou les débuts d’une stratégie de l’imitation

Le Futuropolis de Pellos et Martial Cendres, paru dans Junior en 1937-1938, découle d’une stratégie toute différente face à l’arrivée de la science-fiction graphique américaine. Cette oeuvre, qui se rapproche plus du roman illustré (séparation entre les pavés de texte et les images) que de la bande dessinée proprement dite, a aussi bénéficié de l’intérêt des érudits nostalgiques des années 1960-1970, puisqu’elle a été rééditée par Jacques Glénat en 1977 et peut encore se trouver dans le commerce. Futuropolis raconte l’histoire de deux habitants des temps futurs de la Terre, Rao et Maïa, vivant sous la Terre au sein d’une civilisation humaine parfaite, très avancée technologiquement et composée d’immortels idéaux. Lorsqu’ils découvrent l’existence, à la surface, d’une nouvelle race d’hommes encore à l’état préhistoriques, ils réagissent chacun de leur côté au point de devenir ennemis : Rao trouve une vie plus saine et juste au sein de ces nouveaux humains que Maïa, obéissant aux ordres des dirigeants de Futuropolis, entend exterminer pour assurer le triomphe de la civilisation sur la barbarie…

Pour comprendre la naissance de Futuropolis, il faut revenir à celle du journal qui l’accueille, Junior, édité par la Société Parisienne d’Edition. Cette maison d’édition domine le marché des illustrés pour enfants à grand tirage (« populaires ») depuis les années 1900 : elle est à l’origine du succès des Pieds Nickelés ou de Bibi Fricotin. Sa réaction à l’arrivée de la concurrence des illustrés américains est d’imiter leur formule éditoriale. D’où la création du Junior en 1936, hebdomadaire qui mêle des bandes américaines (Tarzan d’Harold Foster, Terry et les pirates de Milton Caniff) et des auteurs français. Junior contribue à cet égard à lancer de nombreux dessinateurs qui acquéreront une certaine notoriété dans les années 1940. En 1937, Pellos, déjà dessinateur dans le journal, commence à illustrer une grande aventure de science-fiction écrite par Martial Cendres, pseudonyme du romancier René Thévenin, spécialisé dans les romans-feuilletons d’aventure. C’est la première expérience d’envergure de Pellos, jusque là spécialisé dans le dessin d’humour et plus particulièrement le dessin sportif. Pour créer Futuropolis, il se base avant tout sur Metropolis, l’impressionnant film d’anticipation de Fritz Lang sorti en 1927. Il y reprend l’idée des deux peuples vivants de part et d’autre de la surface terrestre, en développe le thème des machines et la problématique des limites de la civilisation scientifique.

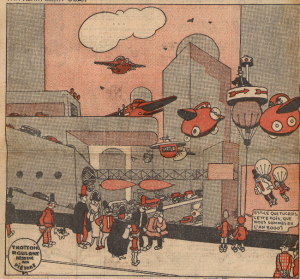

Le problème posé à Pellos est clair : il s’agit d’imiter les séries américaines à succès. Le texte de Martial Cendres, dans le fond, n’est pas si éloigné de la littérature populaire d’anticipation à la française : thème de l’altérité, de la décadence d’une civilisation scientifique, intrigue sentimentale… Texte peu ambitieux d’un point de vue littéraire qui laisse la part belle à l’image. Car c’est par le dessin que Pellos s’inscrit dans l’héritage américain : il introduit une violence très crue, et son sens du mouvement réaliste et dynamique rappelle les dessins de Foster pour le Tarzan qui paraît dans le même journal : musculature saillante, personnages masculins et féminins au physique idéalisé, hyperréalisme anatomique… L’évocation des humains préhistoriques permet à Pellos de se rapprocher encore plus près de Tarzan, avec des scènes de jungle et la représentation, si courante dans les « tarzanides », du grand singe. Dessinateur sportif, il se montre tout à fait à l’aise dans la représentation des combats. Le choix du récit illustré plutôt que de la bande dessinée avec bulles lui permet de réaliser, presque pour chaque épisode, de grandes fresques très composées aux couleurs saturées. Il adapte parfaitement le mouvement de l’aventure graphique à l’américaine dans le récit illustré, forme plus française.

Imprégnation partielle de l’influence américaine

Zig et Puce au XXIe siècle, 1935 - image tirée des Cahiers d'Alain Saint-Ogan conservés par le CIBDI

Dans ces années 1930, la science-fiction américaine suit son chemin propre qui donnera naissance, dans les années 1940, à une nouvelle génération d’auteurs marquant qui développeront de nouveaux thèmes : Isaac Asimov, Ray Bradbury ou encore Robert Heinlein. La France n’a connaissance de ces évolutions que par l’importation de bandes dessinées américaines, c’est-à-dire par des oeuvres mal traduites, souvent mal reproduites, et qui ne sont pas dessinées pour être lues par le seul public adolescent. Pour les éducateurs, qu’ils soient laïques, communistes ou catholiques, ces histoires représentent le mal, tant par leur laideur graphique que par leur laideur morale. Malheureusement pour eux, ce sont aussi ces histoires qui attirent le jeune public !

Les oeuvres de Saint-Ogan et de Pellos appartiennent à un autre temps de la science-fiction, une époque encore très marquée par Jules Verne et Wells, une époque où la différence entre la science-fiction européenne et la science-fiction américaine n’est pas encore si nette. Le thème récurrent des deux peuples ultra-civilisés/sauvages est présent aussi bien dans Zig et Puce au XXIe siècle de Saint-Ogan que dans Futuropolis, sans parler du Metropolis de Fritz Lang, référence cinématographique marquante de la fin des années 1920.

Futuropolis et Le Rayon mystérieux ont atteint un statut presque mythique, en partie grâce à la génération qui les avait lu durant son enfance et a poussé à leur redécouverte et leur réédition. On les a considéré comme faisant partie des « premières bandes dessinées de science-fiction », statut qui serait très largement à réévaluer. Mais il est vrai que, dans le paysage de la narration graphique française des années 1930, presque exclusivement consacrée à l’humour, ce sont des exceptions : l’humour en est d’ailleurs presque complètement absent. Saint-Ogan comme Pellos ne livreront pas par la suite d’autres grandes fresques d’anticipation, comme si leurs deux histoires devaient rester des exceptions. Elles permettent pourtant aux deux dessinateurs de se laisser aller sur le plan graphique, soit en évitant le spectaculaire à l’américaine, comme Saint-Ogan, soit en s’y précipitant sans hésiter, comme Pellos.

A suivre dans : années 1940, Le Rayon U d’Edgar P. Jacobs et Les Pionniers de l’Espérance de Roger Lecureux et Raymond Poïvet

Pour en savoir plus :

Le Rayon mystérieux (1937-1939): réédité en 2004 par le CNBDI

Futuropolis (1937-1938): réédité en 1977 par Glénat, d’autres rééditions depuis.