La récente réédition de Sergent Kirk de Hugo Pratt que j’évoquais dans mon article de la semaine me permet de préciser un aspect du rapport au passé de leur propre discipline des auteurs de bande dessinée : la réédition. Une pratique répandue depuis les années 1960 chez les éditeurs de bande dessinée, d’abord au sein de revues spécialisées d’amateurs érudits (Phénix, une des premières revues d’étude de la BD, fait souvent redécouvrir dans ses pages des « trésors » oubliés : Saint-Ogan, Pratt…), puis, à partir des années 1980, au sein de maisons d’éditions publiant en même temps des auteurs contemporains. Il y a là une chaîne à reconstituer : la connaissance des auteurs du passé par les dessinateurs contemporains passe, entre autre chose, par des plateformes d’édition communes. Les exemples tirés de l’édition indépendante des années 1980-1990 est particulièrement flagrante, lorsque la réédition s’inscrit dans le cadre d’une ligne éditoriale précise. C’est le cas de la maison d’édition Futuropolis sur laquelle j’insiste ici, entre autre grâce à l’ouvrage récent de Florence Cestac, La véritable histoire de Futuropolis, (Dargaud, 2007). Je n’ai pas l’intention de faire le tour de ce sujet passionnant avec un seul article… Mais voici une série de réflexions personnelles sur le sujet, en même temps qu’un panorama non exhaustif de la situation actuelle des rééditions du patrimoine de la bande dessinée.

Où l’on voit qu’il y a réédition et réédition…

Il existe, me semble-t-il, deux types de réédition. D’abord, les rééditions commerciales dont le but est de présenter au public des oeuvres, souvent épuisées, d’un auteur que la maison reprend dans son écurie, ou simplement de rééditer un album qui marche bien. Un cas en exemple : celui de Baru dont je traite dans le premier article de mon Baruthon. La réédition des ouvrages plus anciens et épuisés de cet auteur sont pris en charge par ses éditeurs successifs (Dargaud, Albin Michel, Casterman). Certaines maisons plus anciennes sont alors davantage aptes à pratiquer la réédition pour de simples questions de droits qu’elles possèdent sur des séries qui ont eu leur succès dans les années 1950-1960, voire 1970-1980 (en général, les albums des années 1990 ne sont pas encore épuisés).

Je pense par exemple à Dupuis qui pratique depuis plusieurs années une politique de réédition en version intégrale de ses vieilles séries, les agrémentant généralement d’inédits ou d’interviews des auteurs. Deux exemples en février 2010 : la publication du premier tome de l’intégrale de Docteur Poche de Wasterlain (paraissant dans le Spirou des années 1976-1986), et le tome 9 de la grande réédition intégrale de la série phare Spirou, époque Fournier pour ce volume (1969-1972). Un site internet est même dédié à toutes ces intégrales (http://integrales.dupuis.com/presentation.html ). On y admirera la rhétorique employée qui mythifie les séries à succès, destinant ces intégrales, aussi, à un public de nostalgiques et de bd-bibliophiles : « Chaque album a son histoire. Il y a, au détour de bien de pages, des détails insolites que ne remarquent peut-être pas les lecteurs. Tous les volumes des intégrales Dupuis sont introduits par un dossier historique qui raconte la création des albums et multiplie les anecdotes relatives à leur contenu. (…) De beaux recueils de 144 à 276 pages sur papier Bessaya 120 gr ou Munken Cream 100 gr et une reliure cousue à l’ancienne. Les volumes de la collection « Intégrales Dupuis » mettent magnifiquement en valeur le travail des auteurs. ».

Voilà pour les rééditions dites « commerciales ». Ce ne sont pas elles qui m’intéressent ici, puisqu’il s’agit surtout de la réexploitation de licence par des éditeurs. M’intéressent davantage les rééditions « mémorielles », c’est-à-dire celles qui se donnent pour but de transmettre la mémoire d’un auteur ou d’une oeuvre, soit qu’on le juge oublié, soit qu’on l’estime suffisemment important pour les générations à venir. La réédition est alors (en général…) motivée par des raisons moins commerciales que véritablement historiques, voire idéologiques, l’éditeur s’identifiant ici à un « passeur » ressuscitant une mémoire qui lui semble essentielle. La série ou l’auteur est en quelque sorte réinterprété par l’éditeur comme un album de luxe ou de semi-luxe, alors même que la plupart du temps, l’édition originale de ces rééditions a été banale ou médiocre : meilleur papier, reproductions numériques de qualité, couverture sobre… L’oeuvre change clairement de registre. L’auteur réinvesti est assimilé à un modèle pour les autres dessinateurs, un « maître » auquel il faut se référer pour comprendre la démarche et les choix éditoriaux.

La collection Copyright de Futuropolis

Futuropolis est, dans l’histoire de l’édition de bande dessinée, une maison importante dont le fonctionnement préfigure en grande partie l’essor de l’édition dite « indépendante » des années 1990-2000 (L’Association fondée en 1990 ; Cornélius en 1991; Ego comme x en 1994 sont les fers de lance de ce mouvement). En effet, les formules éditoriales éprouvées par Futuropolis dès les années 1970 seront reprises par les maisons sus-citées : forte identité graphique de l’éditeur et des collections, albums à la réalisation soignée, formats très libres, mise en avant de l’auteur, privilège donné au one shot, grande exigence de qualité et de prestige, etc. Et parmi ces formules, on retrouve justement l’intégration au catalogue de réédition d’auteurs ou d’albums anciens.

La logique de réédition, incarnée à Futuropolis par la fameuse collection Copyright, est directement liée à l’histoire de cet éditeur que je retrace ici brièvement en m’appuyant sur l’ouvrage de Florence Cestac cité plus haut. Avant d’être une maison d’édition, Futuropolis est une librairie de bande dessinée parisienne rachetée par les graphistes-illustrateurs Etienne Robial et Florence Cestac en 1972. Parmi la clientèle se trouvent les collectionneurs des séries de « l’âge d’or » et le couple se plonge ainsi dans l’univers des grands auteurs français et américains des années 1930-1950, fréquentant les brocantes et salons de collectionneurs. Robial et Cestac se lient durant les festivals avec la jeune génération d’auteurs débutants dans les années 1970, dont Jacques Tardi, qui restera un fidèle de la maison, mais aussi Jean Giraud, Edmond Baudouin, Pierre Christin. Lorsque le couple de libraire se met à éditer des albums au milieu des années 1970 (et revendent alors la librairie), ils se tournent en même temps vers la réédition, à commencer par les oeuvres d’Edmond-François Calvo (dont La bête est morte). Ils contribuent à la redécouverte de cet important dessinateur mort en 1958, incontournable pour la connaissance de la bande dessinée des années 1940. Ils rééditent également, dans le même ordre d’idée, Alain Saint-Ogan, mort en 1974, grande figure des années 1930, ou René Giffey, mort en 1968. Mais plus que les auteurs français, ce sont les dessinateurs américains qui sont mis à l’honneur et traduits. Autant d’auteurs publiés en vrac dans les illustrés français de l’entre-deux guerres, jusque là jamais véritablement réédités en France depuis quarante ans : Elzie Crisler Segar (Popeye), George McManus (La Famille Illico), Phil Darcis (Mandrake), Will Eisner (The Spirit)… C’est là la véritable spécialisation de Futuropolis et un pan important de sa production d’albums.

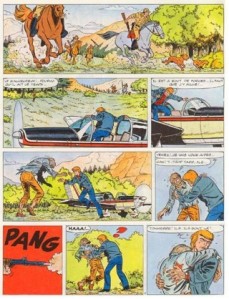

Pour toutes ces rééditions est créée en 1980 une collection spécifique, la collection Copyright, très reconnaissable par son format large et son bandeau jaune. D’une part elle rend service aux amateurs en rassemblant, par un travail méticuleux de collecte, les bandes éparpillés. D’autre part elle transforme ces nombreuses séries aux auteurs le plus souvent anonymes lors de leur parution originale, en monument de l’histoire de la bande dessinée, participant ainsi à la reconnaissance du genre, leitmotiv des années 1970 (avec, en arrière-plan, cette logique qu’une disciplin noble est une discipline qui a une histoire). En effet, les bandes sont reprises en noir et blanc, sur un papier épais et dans un volume de semi-luxe, avec une introduction historique conséquente, pour laquelle est fait appel aux amateurs et spécialistes des revues d’étude (Phénix, Giff-Wiff…). La réédition « mythificatrice » naît d’un intérêt de collectionneurs nostalgiques mais s’en émancipe aussi pour porter ces auteurs à la connaissance d’un plus large public, hors de toute importance sentimentale. La réédition est aussi vécue comme passage de relais d’une génération à l’autre puisque Futuropolis édite également beaucoup de jeunes dessinateurs débutants dans les années 1970-1980. (N’oublions pas à ce propos que Futuropolis voit passer durant toute son existence des auteurs désormais admirés, dont Enki Bilal, J-C Menu, Max Cabanes, Frank Pé, F’Murr…). Les auteurs peuvent participer à la politique de réédition puisque c’est par exemple sur les conseils de Tardi que Futuropolis réédite Gus Bofa (du moins selon Cestac).

Après un moment de gloire en 1987, lors de l’exposition Robialopolis au FIBD, le Futuropolis de Robial et Cestac rencontre de graves problèmes de financement dans les années 1990 (c’est là aussi une caractéristique de l’édition indépendante : éditer en assumant les ventes faibles et les pertes budgétaires). Le catalogue est cédé à Gallimard en 1994 et l’éditeur Futuropolis disparaît presque totalement pour une dizaine d’années. Puis, en 2004, Gallimard s’allie à Soleil productions, la maison d’édition en pleine ascension de Farid Boudjellal, pour relancer le label Futuropolis. Le but est de se servir de la notoriété du nom Futuropolis pour lancer un label « indépendant » lié aux deux grosses maisons que sont Soleil et Gallimard (dès la même manière que Dupuis sort « Aire Libre » en 1988 et Casterman « Ecritures » en 2002). C’est chose faite et une réussite pour Gallimard et Soleil, puisque Futuropolis 2.0 est parvenu à s’imposer en quelques années sur le marché de la bande dessinée, publiant des auteurs prestigieux issus de l’édition indépendante : Blutch, David B., Tardi. L’opération est dénoncée par certains comme J-C Menu ou Etienne Robial comme une honteuse récupération de la part d’éditeurs commerciaux salissant le nom de Futuropolis justement marqué par son opposition incessante à la BD purement commerciale. (lire à ce propos Plates-blandes de J-C Menu ou le numéro 1 de la revue L’Eprouvette, avec le recul suffisant). Toutefois, le succès rencontré par Futuropolis auprès des auteurs, et la qualité manifeste de certains albums dément en partie l’idée d’une pure et simple récupération.

La réédition mémorielle dans les années 2000

La politique de rééditions tenté par le nouveau Futuropolis, dont Sergent Kirk de Pratt est un exemple, s’inscrit dans cette idée de revendiquer l’héritage et les valeurs du premier Futuropolis. Futuropolis 2.0 n’est pas la seule maison à prétendre à cet héritage, de même qu’elle est bien loin d’être la seule à se consacrer à la réédition mémorielle.

Les maisons souvent citées comme héritiers du Futuropolis époque Robial/Cestac sont l’Association et Cornélius. Elles pratiquent elles aussi la réédition, dans le même sens que Futuropolis, soit à partir des deux critères : la réédition accompagne une véritable idéologie éditoriale (l’auteur réédité est replacé comme « inspirateur » des auteurs maisons) ; il s’agit d’une réédition de semi-luxe qui donne une nouvelle identité visuelle à l’album réédité. C’est dans cette optique que L’Association réédite des auteurs des années 1970 et 1980 : certains sont connus comme Jean-Claude Forest, considéré à la fois comme un précurseur et un acteur essentiel des évolutions graphiques de la BD adulte (Mystérieuse matin, midi et soir, paru dans Pif gadget en 1971 est réédité en 2004) ; d’autres sont peut-être moins connus du public mais non moins importants, comme Gébé (L’an 01, première édition Editions du square en 1972, réédition en 2000), Charlie Schlingo (Josette de rechange, première édition Albin Michel en 1981, réédition en 2009), Francis Masse (On m’appelle avalanche, première édition Humanoïdes Associés en 1983, réédition en 2007).

Mais la direction ouverte par Futuropolis dans les années 1980 n’est qu’une voie possible. La réédition peut être motivée par d’autres raisons. Voici trois exemples, pour trois autres choix de rééditions qui se donnent un objectif « patrimonial », c’est-à-dire de mettre à disposition des auteurs et des oeuvres d’avant les années 1950 :

Glénat a développé depuis la fin des années 1990 une collection « Patrimoine BD » dans laquelle sont réédités des albums à succès de leur époque, désormais peu connus du public (souvent en raison de leur aspect anachronique, justement). On y trouvera, entre autres, des classiques bien connus des amateurs comme Bicot de Martin Branner (années 1920 et 1930), Futuropolis de Pellos (1938), Fils de chine de Roger Lecureux et Paul Gillon (1950-1955).

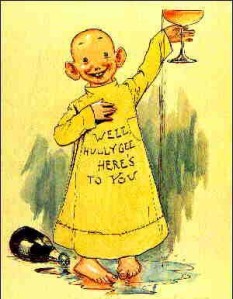

Les éditions Horay pratique depuis les années 1960 une politique de réédition de bande dessinée. Vieille maison spécialisée dans la littérature, elle s’oriente à partir de 1960 vers l’image et particulièrement le dessin et l’art contemporain. Elle développe une collection « BD ». Ainsi, engageant un important travail de publication des auteurs des « origines » du genre, l’éditeur s’intéresse à Winsor McCay, Christophe, Benjamin Rabier, Nadar, Rodolphe Töpffer… La liste est encore longue et des albums sont encore publiés. C’est d’ailleurs chez Horay que Claude Moliterni fit paraître son Histoire mondiale de la bande dessinée en 1980, à l’époque principal ouvrage de référence (http://pagesperso-orange.fr/editions-horay/horay.htm).

Il convient enfin de signaler les efforts conjoints du musée de la BD et du site Coconino pour la réédition d’oeuvres et d’auteurs méconnus des origines de la bande dessinée mondiale, c’est-à-dire des années 1830 à 1940. Quelques titres inédits sont parus dans les années 1998-2000, liés à la revue 9e art : Maestro de Caran d’Ache, Le mariage de Monsieur Lakonik de Vercors, Cinq-Mars de René Giffey. Depuis, la réédition ne semble plus être la priorité de l’actuel CIBDI. Coconino prend en partie le relais et étend encore son champ de recherche à des auteurs internationaux, surtout du XIXe siècle, dont il rend les oeuvres gratuitement accessibles par internet. (http://www.old-coconino.com/s_classics_v3/).