Nous, lecteurs assidus de bande dessinée, avons souvent un rapport à nos lectures qui remontent à l’enfance. D’abord parce que la bande dessinée fait partie des lectures enfantines traditionnelles sans être liée à l’école et à l’apprentissage scolaire de la lecture, ce qui lui donne une saveur bien différente. Ensuite parce que, contrairement au cinéma ou à la littérature, les œuvres de bande dessinée lues pendant l’enfance sont souvent celles qui ont influencé des auteurs de bande dessinée adulte, sans compter le fait que des albums d’Astérix ou de Gaston se relisent volontiers (alors que j’ai quelque doute sur la qualité de revisionnage de Casper le gentil fantôme !). Une familiarité se crée, avec l’impression d’être dans un même univers de lecture, et le passage de la bande dessinée pour enfants à la bande dessinée pour adultes est sans doute un choc moins grand que le passage du Roi Lion à Reservoir Dogs. En cela, les lectures d’enfance sont sans doute fondatrices de la façon dont on continue, après l’enfance, à lire et apprécier la bande dessinée…

Épisode précédent : au commencement était Tintin

Toute puissance de l’ère franco-belge

Tintin ayant montré la voie, je m’engouffrais avec ardeur dans l’ère classique franco-belge, ma première Terre Promise bédéphilique. Toutefois, une curieuse sélection s’opérait qui me faisait choisir certaines séries plutôt que d’autres, et diriger mon intérêt vers certains auteurs tandis que leurs collègues, pourtant tout aussi classiques et reconnus, étaient relégués dans une division inférieure.

Tintin ayant montré la voie, je m’engouffrais avec ardeur dans l’ère classique franco-belge, ma première Terre Promise bédéphilique. Toutefois, une curieuse sélection s’opérait qui me faisait choisir certaines séries plutôt que d’autres, et diriger mon intérêt vers certains auteurs tandis que leurs collègues, pourtant tout aussi classiques et reconnus, étaient relégués dans une division inférieure.

Le critère de sélection n’était pas, comme on aurait pu s’y attendre, l’éternelle guerre Tintin/Spirou. En réalité, à l’heure où je découvrais les séries qui avaient déjà fait le bonheur des générations précédentes, Le Journal de Tintin n’existait plus depuis 1988 et Pilote depuis 1989. Par ailleurs, je ne lisais pas le magazine Spirou et ce qui m’intéressait était davantage ces « classiques » des décennies précédentes que les séries modernes. À cet égard, le distinction Tintin/Spirou n’avait pas vraiment de sens pour moi.

Mon critère de sélection était-il lié, comme dans le cas de Tintin, aux reliques de la bibliothèque graphique familiale, peu fournie mais qui contenait déjà quelques titres ? En partie oui. La plupart de ces albums avaient été acquis dans les années 1970-1980, soit pour moi, enfant des années 1990, en des temps immémoriaux. Je me souviens très bien des éditions curieuses de Lucky Luke chez Dupuis en couverture brochée qui avaient pour moi, de part leur singularité matérielle et les écorchures du dos broché dont on voyait presque les agrafes, un charme antique : Hors-la-loi, Les Cousins Dalton, L’Elixir du Docteur Doxey… Certainement pas des éditions originales, mais elles avaient incontestablement une valeur à mes yeux qui les différenciait des autres. Il y avait ensuite quelques Astérix de chez Dargaud, La Serpe d’or, Le Tour de Gaule… L’intérêt de ces deux séries était réaffirmé par les films d’animation de la Belvision diffusés en période de fêtes, que mes parents avaient soigneusement enregistrés sur VHS pour me permettre de les voir hors de leur diffusion. Là encore de vieux dessins animés, mais je ne les aurai troqué pour rien au monde contre un Walt Disney. En plus de Lucky Luke de la maison Dupuis/Dargaud, d’Astérix, mascotte de Pilote, j’appréciais aussi deux autres séries de l’école de Marcinelle (Les Schtroumpfs et Gaston Lagaffe), et une autre de l’école de Bruxelles (Blake et Mortimer). À chaque fois il s’agissait de vestiges familiaux, albums épars achetés pour des occasions dont je ne savais rien mais que je lisais comme s’ils m’étaient directement destinés.

À côté de ces séries qui m’enthousiasmaient, je dois dire un mot de celles qui, bien qu’étant présentes sur les étagères, m’intéressaient moins. Je détestais Alix. Je crois que je n’ai jamais lu en entier Les légions perdues, seul album que j’avais à ma disposition. Trop sec, trop bavard, trop mécanique… Alix était pour moi un repoussoir extrême. Deux autres séries, humoristiques cette fois, trouvaient moins grâce à mes yeux : Boule et Bill et Achille Talon. Je les consultais de temps en temps, mais jamais avec le même plaisir.

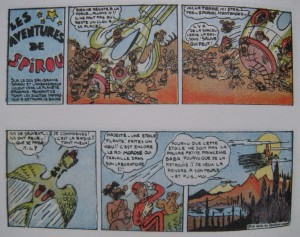

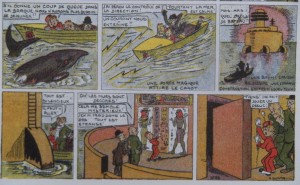

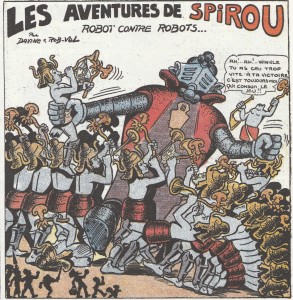

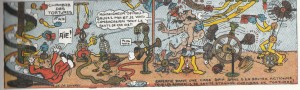

L’absence du moindre Spirou chez mes parents explique certainement que je n’ai pas lu cette série avant l’âge adulte, mais a posteriori je me dis qu’elle m’aurait sans doute plu. Ce qui est certain, c’est que mes goûts m’emmenaient plutôt vers l’humour, mais avec une préférence pour les vrais récits plutôt que pour les gags courts, quoique Gaston vint contredire cette observation. Cette série est d’ailleurs celle que j’ai relu le plus régulièrement, avec Astérix, y compris en grandissant, trouvant dans le personnage de Gaston un anti-héros attachant. Ce que je ne savais pas, bien sûr, c’était que derrière ces séries, c’était la subtilité d’écriture d’un Goscinny et d’un Franquin que j’appréciais, là où le premier degré d’un Roba ou d’un Martin me laissait de marbre.

Il me faut aussi dire un mot de la première série que j’appréciais sans qu’elle ne vienne de mes parents, symbole incontestable d’une forme d’émancipation, et volonté de lire une série plus « moderne ». En effet, là où Astérix, Gaston, Lucky Luke, Blake et Mortimer, Les Schtroumpfs, composaient un panthéon hérité, dans le fond extrêmement classique, Les Tuniques bleues de Raoul Cauvin et Willy Lambil me permettaient de me différencier. Avec Les Tuniques Bleues, je faisais (à tort, bien évidemment, mais l’impression d’alors compte plus que la vérité) ma première expérience de la singularité de goût. Singularité vis à vis des parents, singularité vis à vis de mes camarades. Enfin je pouvais prétendre connaître une série moins classique, et sans aller jusqu’à frimer devant mes amis qui en étaient toujours à Tintin, je ressentais une certaine fierté. Je me souviens des Tuniques Bleues comme mon premier plaisir d’amateur éclairé, à dix ans à peine. Et de fait j’adorais sincèrement et adore toujours cette série. Le personnage du caporal Blutch, antimilitariste, dégourdi, individualiste mais jamais égoïste, était pour moi un premier modèle : jamais je ne m’étais autant identifié à un personnage de bande dessinée. Les Tuniques bleues devinrent l’achat traditionnel des fêtes de Noël et Blutch et Chesterfield font partie des rares héros dont je possède une figurine, chez Décotoys. Parmi mes albums préférés figuraient Et pour quinze cent dollars de plus, au souffle épique de western à l’ancienne, El Padre où l’art du déguisement des deux héros est à son apogée, L’or du Québec dont l’écriture comique est d’une efficacité incroyable, Les cousins d’en face où éclate toute l’enjeu antimilitariste de la série. L’alchimie parfaite entre réalisme documentaire et tradition graphique humoristique qui caractérise la série était certainement ce qui me plaisait le plus.

Il me faut aussi dire un mot de la première série que j’appréciais sans qu’elle ne vienne de mes parents, symbole incontestable d’une forme d’émancipation, et volonté de lire une série plus « moderne ». En effet, là où Astérix, Gaston, Lucky Luke, Blake et Mortimer, Les Schtroumpfs, composaient un panthéon hérité, dans le fond extrêmement classique, Les Tuniques bleues de Raoul Cauvin et Willy Lambil me permettaient de me différencier. Avec Les Tuniques Bleues, je faisais (à tort, bien évidemment, mais l’impression d’alors compte plus que la vérité) ma première expérience de la singularité de goût. Singularité vis à vis des parents, singularité vis à vis de mes camarades. Enfin je pouvais prétendre connaître une série moins classique, et sans aller jusqu’à frimer devant mes amis qui en étaient toujours à Tintin, je ressentais une certaine fierté. Je me souviens des Tuniques Bleues comme mon premier plaisir d’amateur éclairé, à dix ans à peine. Et de fait j’adorais sincèrement et adore toujours cette série. Le personnage du caporal Blutch, antimilitariste, dégourdi, individualiste mais jamais égoïste, était pour moi un premier modèle : jamais je ne m’étais autant identifié à un personnage de bande dessinée. Les Tuniques bleues devinrent l’achat traditionnel des fêtes de Noël et Blutch et Chesterfield font partie des rares héros dont je possède une figurine, chez Décotoys. Parmi mes albums préférés figuraient Et pour quinze cent dollars de plus, au souffle épique de western à l’ancienne, El Padre où l’art du déguisement des deux héros est à son apogée, L’or du Québec dont l’écriture comique est d’une efficacité incroyable, Les cousins d’en face où éclate toute l’enjeu antimilitariste de la série. L’alchimie parfaite entre réalisme documentaire et tradition graphique humoristique qui caractérise la série était certainement ce qui me plaisait le plus.

Si Tintin m’avait appris à lire la bande dessinée, les classiques franco-belge m’enseignaient une autre leçon cruciale pour tout grand lecteur : ils formaient mon goût, ils m’apprenaient la préférence, sans que je sache précisément alors pourquoi telle série résonnait davantage en moi qu’une autre.

Albums, collectionisme et persistance de l’âge d’or

Sans doute faut-il que je reprécise que c’était en albums que je découvrais toutes ces séries. Mes découvertes coïncidaient chronologiquement avec la grande crise de la presse de bande dessinée de la fin des années 1990 et la bande dessinée franco-belge ne s’est jamais incarné pour moi que par l’album.

Sans doute faut-il que je reprécise que c’était en albums que je découvrais toutes ces séries. Mes découvertes coïncidaient chronologiquement avec la grande crise de la presse de bande dessinée de la fin des années 1990 et la bande dessinée franco-belge ne s’est jamais incarné pour moi que par l’album.

Par rapport à la revue, l’album prenait un sens tout particulier grâce à la collection. Les quatrièmes de couverture présentaient les autres albums de la série, parfois d’autres séries. Nécessairement, cela incitait à la collection, c’est-à-dire pas seulement lire les autres albums (ce que j’avais fait depuis longtemps grâce aux ressources la médiathèque locale), mais les posséder. Grâce à la libéralité de mes parents qui, contrairement à beaucoup d’autres, ne voyaient pas d’inconvénients à ce que je lise des bandes dessinées (ni à mes les acheter !), je faisais compléter les étagères. C’était vite devenu un jeu que de trouver les albums manquants pour avoir toute la série. Ainsi, je me retrouvais, en plus de la série complète des Tintin, avec l’ensemble des Astérix, des Gaston, des Lucky Luke époque Dupuis (curieusement, j’aimais moins les aventures parues chez Dargaud), des Schtroumpfs, et bien sûr des Tuniques bleues.

Pendant un temps de mon enfance, donc, je fus atteint de « collectionite », tombant ainsi dans le piège tendu par les éditeurs qui voyaient, pendant ces années 1990, tout le potentiel à tirer de la bascule du monde de la bande dessinée dans l’industrie de l’album.

Avec le recul, je me rends compte à quel point mes lectures franco-belge ont forgé chez moi un goût de l’antique. Après tout, les séries citées plus haut appartiennent toutes à l’âge d’or de la bande dessinée franco-belge, ces années 1950-1960 qui virent l’expansion des séries par le trio éditorial Dupuis/Le Lombard/Dargaud. La série la plus récente que j’appréciais était Léonard qui date des années 1970. Je connaissais bien d’autres séries modernes, créées directement pour les enfants de ma génération et de mon âge : Cédric, Le Scrameustache, Kid Paddle, Les Crannibales… J’en possédais quelques exemplaires, mais ils ne valaient à mes yeux pas grand chose par rapport aux classiques. Quant à Titeuf, c’était une de mes bêtes noires : je trouvais cette série, sous des dehors faussement humoristiques, terriblement moralisatrice et niaise.

Je ne sais pas si beaucoup d’enfants des années 1990 étaient dans mon cas, mais j’ai tout de même l’impression, en discutant avec mes amis, que les classiques franco-belge de l’âge d’or constituent encore pour ma génération le socle des lectures de bande dessinée. Chacun avait ses préférences (pour certains, c’était plutôt Spirou à la place d’Astérix, Blueberry à la place de Tintin ou Chlorophylle à la place des Schtroumpfs), mais le cadre restait le même. Je me demande si ma génération n’est pas la dernière dans ce cas : dans les années 2000 ces grandes séries ont soit disparu, soit se sont vues poursuivre de façon médiocre, soit se sont recalées sur un public d’adultes nostalgiques et collectionneurs. Surtout, elles ont été confrontées à la concurrence des mangas qui est peut-être ce nouveau socle bédéphilique des enfants du XXIe siècle. Est-ce que les enfants qui ont actuellement une dizaine d’années lisent toujours ces albums autrement que comme des curiosités ? En attendant, en tant que dernière génération du siècle dernier, je revendique fièrement mon attachement de lecteur à la tradition franco-belge !

Nostalgie assurée avec la lecture de… :

- Hugues Dayez, Le duel Tintin/Spirou, 1997

- Patrick Cauvin, Willy Lambil : monographie, 2003

- le catalogue de la récente exposition Astérix à la BnF, 2013