(cet article a été publié sur le blog de la revue neuvième art : http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?page=blog_neuviemeart#355 )

Inutile pour moi de m’attarder plus avant sur le constat que la bande dessinée est « un art sans mémoire », dressé par Thierry Groensteen il y a de cela six ans dans La bande dessinée, un objet culturel non identifié (éditions de l’an 2) puis questionné lors d’un colloque tenu en juin 2010 à Saint-Cloud. Si la réponse n’est pas simple à apporter, et que l’affirmation de Thierry Groensteen est avant tout l’occasion d’interroger les pratiques de défense et de diffusion du patrimoine de la bande dessinée, il est vrai que le décalage est énorme avec d’autres arts ressortissant pourtant eux aussi de la catégorie des « industries culturelles », comme la littérature et le cinéma, où les oeuvres du passé sont régulièrement rééditées et donc facilement accessibles autant pour l’amateur que pour le grand public. En matière de bande dessinée, les oeuvres anciennes régulièrement rééditées sont généralement les séries encore en cours de publication (Astérix, Spirou) ou celles à la postérité inconditionnelle (Tintin). J’insiste sur le « régulièrement » : des rééditions ont en effet lieu, et de plus en plus, mais elles demeurent toujours ponctuelles et rarement suivies, ce qui rend la réédition elle-même introuvable en librairie après plusieurs années.

Dans un élan d’optimisme, il me semble toutefois indispensable de souligner une voie nouvelle pour la réédition, possiblement idéale pour donner une seconde vie à des oeuvres anciennes, qu’elles soient totalement inconnues, simplement épuisées ou devenues d’importants classiques : la réédition numérique qui se traduit la plupart du temps par une opération de numérisation de fonds anciens, publics ou privés. Depuis le début de la décennie 2000, plusieurs voies se sont affirmées pour la réédition numérique, et j’aimerais en dresser un court bilan chronologique, en pointant les particularités de chaque entreprise, car elles sont toutes fort variées et ne vise pas les mêmes publics, ni les mêmes finalités.

Le Coffre à BD

Vers 1999, Bernard Coulange commence à numériser la fameuse collection de mini-récits parus dans le journal Spirou dans les années 1960 et à le diffuser sur sa page personnelle, et via le forum Bdparadisio. Quand il crée bdoubliees.com, une importante base de données des oeuvres parues dans la presse de bande dessinée d’après 1945, il y intègre naturellement ces mini-récits numérisés. En 2004, alors que bdoubliees.com a grossi et s’est considérablement fait connaître, que les numérisations concernent d’autres oeuvres que les mini-récits, les archives des versions numériques sont rassemblées sur un site dédié, « Le Coffre à BD », et sont vendues (en version numérique) au prix de 2 euros l’album, tandis qu’une partie (un épisode par série) reste visible gratuitement en ligne, après inscription. Bernard Coulange professionnalise, en quelque sorte, son activité de rééditeur numérique.

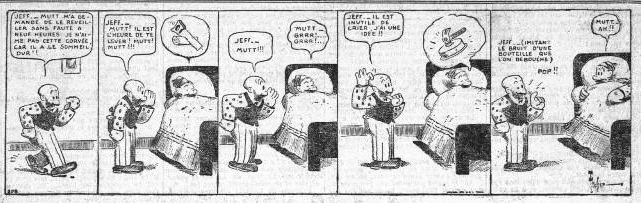

Historiquement, le Coffre à BD se situe dans la tradition des rééditions opérées par les collectionneurs dans les années 1970-1980 et, plus particulièrement, dans la branche nostalgique de cette tradition, celle qui souhaite retrouver le plaisir des lectures de son enfance. D’où un intérêt particulier porté à des oeuvres réalisées dans la presse francophone pour enfants de l’après-guerre : Spirou, Tintin, Pilote, Coq Hardi tout particulièrement. L’ambition est d’ailleurs affichée sur le site qui cible ainsi son public : « Les lecteurs de cette époque peuvent retrouver ces histoires qui les ont passionnées. ». Les numérisations proposées par le Coffre à BD sont téléchargeables dans un format .pdf. Par ce principe, il répond en partie à des habitudes de collectionneurs pour qui la possession de l’album est important.

Comme l’indique le nom du site, l’objectif est de faire redécouvrir des oeuvres « oubliées », c’est-à-dire les séries jamais éditées en album, à côté des grands succès (Astérix, Spirou, Les Schroumpfs…). La logique est bien de nouer des rapports de complémentarité entre les rééditions papier et les rééditions numériques. A cet égard, il faut souligner l’attention que le fondateur du site porte aux droits d’exploitation, et ce dès le début : c’est pour respecter ce droit d’exploitation, et laisser aux ayants-droits la possibilité de rééditer les oeuvres qu’elles ne sont pas toutes accessibles gratuitement.

Coconino Classics

Le webzine Coconino World naît en 1999 de l’initiative de Thierry Smolderen et de plusieurs jeunes dessinateurs formés à Angoulême (lire à ce propos l’article de Thierry Smolderen, de janvier 2003). Espace d’investissement du Web par des dessinateurs professionnels, il trouve bien vite une identité propre, très marquée, et une esthétique retro pleinement assumée qui nous plonge à la Belle Epoque (le nom du site provenant de l’univers de la bande dessinée Krazy Kat de George Herriman, créée en 1913). Le webzine se divise en plusieurs espaces de publication, dont un « village des auteurs » qui donne accès aux oeuvres et sites personnels des dessinateurs publiés. Dès 2000 apparaît l’idée de rééditer des versions numériques d’oeuvres anciennes. Le lieu de rassemblement de ces oeuvres sera baptisé « Coconino Classics ».

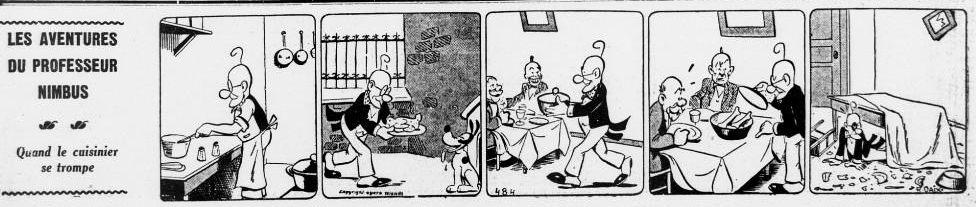

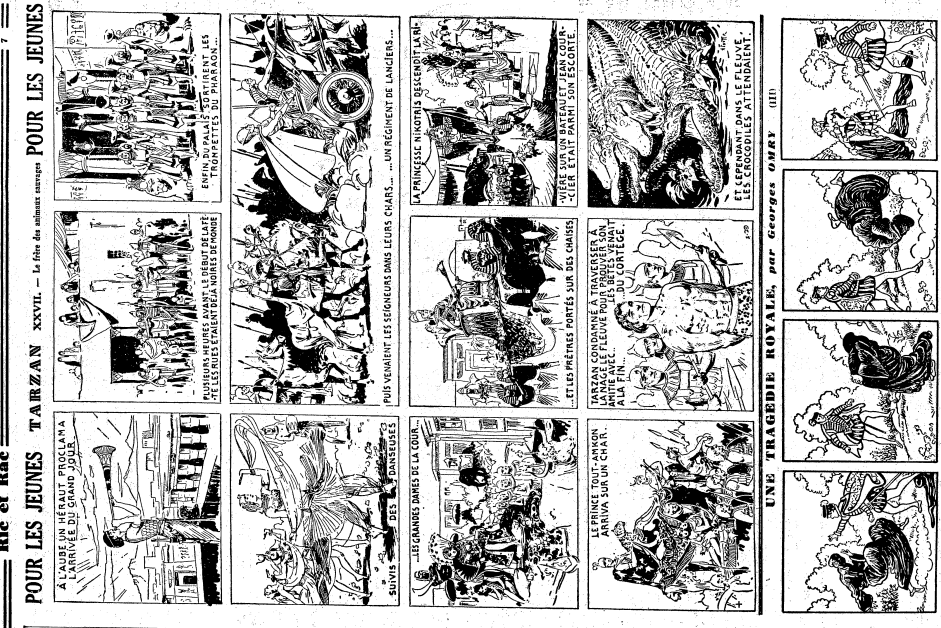

Le champ d’action chronologique de Coconino Classics va des années 1770 aux années 1970, et le champ d’action spatial comprend l’Europe, les Amériques, et le Japon, autant dire une large partie du monde. On y trouvera aussi bien des auteurs amplement connus (Christophe, Winsor McCay, George Herriman, Jean-Claude Forest) que des auteurs moins canoniques, en France du moins (Frank Bellew, Eduard Thony et José Guadalupe Posada). Enfin, il faut souligner l’ouverture d’esprit de Coconino Classics qui ne se réduit pas à une définition restreinte de la bande dessinée, mais accueille toute sorte de dessinateurs de presse. Une entreprise très vaste qui m’intéresse dans son approche si spécifique de la réédition numérique. Contrairement au Coffre à BD où les rééditions se veulent fidèles à l’original, le principe de similarité étant lié à un public d’amateurs nostalgiques, les rééditions de Coconino Classics sont des rééditions de rupture qui semblent vouloir gommer le poids historique de l’oeuvre.

L’intention affichée n’est ni universitaire ni académique, mais obéit à « un regard de dessinateur qui fait fi de l’appartenance supposée des oeuvres à des genres, écoles ou tendances. ». Elle se retrouve dans les rééditions elles-mêmes. Il faut pointer la qualité des numérisations, avec des interfaces de lecture simples qui s’adaptent spontanément au format de l’oeuvre. A travers elle, l’oeuvre numérisée (lisible uniquement en ligne) semble se transformer en une oeuvre originellement numérique, quitte à retravailler la numérisation. Ainsi de la numérisation des dessins d’Antonio Rubino pour le Corriere dei piccoli où l’interface de lecture reprend la page case par case, en repositionnant systématiquement et artificiellement le bandeau-titre du journal. La prise en compte des technologies numériques est d’abord esthétique et les oeuvres numérisées sont transformées pour être de véritables oeuvres numériques que l’on pourrait croire nativement produites pour ce support. Le mimétisme est d’autant plus flagrant quand on observe que la structure du site Coconino Classics reprend la structure du « Village des auteurs » contemporains : même construction triple (auteurs/sites dédiés/albums numériques). L’ambiguïté semble voulue pour faire des auteurs « anciens » les égaux des auteurs contemporains et gommer les frontières du temps. L’ambition n’est pas historique et nostalgique, mais bien au contraire une modernisation d’oeuvres des temps passés.

La Cité de la BD

C’est en 2007 que le CNBDI d’alors, futur « Cité de la bande dessinée », commence à numériser ses fonds de bandes dessinées anciennes. L’intention s’inscrit cette fois dans un plus vaste mouvement de numérisation des fonds anciens des bibliothèques françaises, engagé dès la fin des années 1990 avec la création de Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. C’est une vaste opération de numérisation du patrimoine imprimé français qui commence, largement soutenue par des fonds publics, l’Etat essayant de coordonner les différents projets locaux. Les enjeux sont multiples, souvent cumulatifs : tantôt il s’agit de sauver des ouvrages en trop mauvais état pour survivre encore longtemps, tantôt il s’agit de faire connaître à un public varié des livres qui, bien souvent, dorment au fond des réserves des bibliothèques et ne sont vus que par quelques chercheurs opiniâtre, tantôt il s’agit, plus lyriquement, de renouer avec l’idée que le patrimoine est un bien commun librement accessible par tous, une « libération des oeuvres » dans la mouvance d’un idéal (désormais contesté) du réseau Internet comme facteur de démocratisation de l’accès. Car bien sûr, c’est sur Internet que les bibliothèques vont diffuser une partie des oeuvres numérisées ; une petite partie pour des raisons de droits d’auteurs, mais j’y reviendrais…

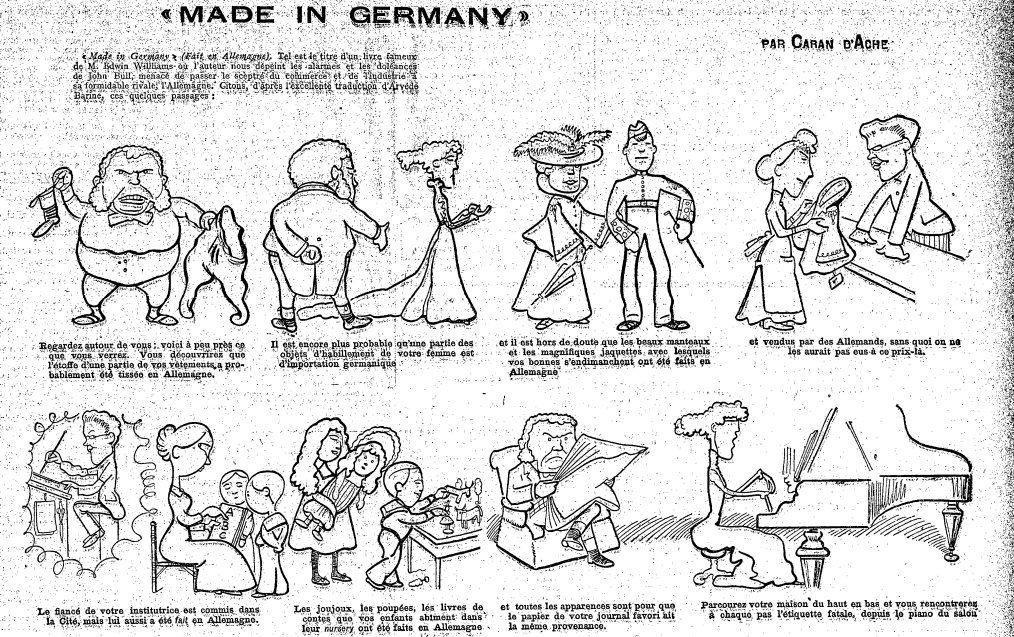

Le CNBDI, lié depuis sa création à une mission de conservation du patrimoine de la bande dessinée, ne pouvait guère échapper au mouvement de numérisation de fonds ancien. Il commence avec les « cahiers Saint-Ogan », un fonds d’archive qui retrace l’ensemble de la carrière du dessinateur phare de l’entre-deux-guerres, créateur de Zig et Puce. La mise en ligne coïncide avec la sortie d’un beau livre écrit par Thierry Groensteen sur cet auteur, L’Art d’Alain Saint-Ogan (éditions de l’an 2, 2007), justement basé sur lesdits cahiers. D’autres numérisations vont suivre, qui concernent principalement la bande dessinée française de la période 1880-1940 : le fonds Caran d’Ache, l’imagerie populaire de la maison Quantin, le journal Le Rire, et diverses revues pour enfants (Pierrot, Lisette…).

A l’évocation de ces noms, on comprend assez vite que la Cité de la BD ne répond pas à la demande d’un public d’amateurs, comme le Coffre à BD, ni à une recherche d’oeuvres esthétiquement marquantes, comme Coconino Classics. Les numérisations sont de qualité mais simplement téléchargeables en .pdf, ou lisibles directement en ligne avec une interface dédiée. Le public visé (et sans doute le public réel) est clairement un public de chercheurs et spécialistes érudits, le même qui fréquente la salle du centre de documentation du musée de la BD. Il s’agit bien d’oeuvres rares, relativement peu collectionnées, qui permettent à la Cité de poursuivre un travail de réédition des niches les plus méconnues du patrimoine de la bande dessinée tout en encourageant la recherche sur le domaine.

Iznéo et la zone grise

Les fonds numérisés par la Cité de la BD ne posent pas de véritables problèmes de droits d’auteur en raison de leur ancienneté. Ce souci, pourtant, est l’un de ceux qui traverse et interroge les grandes campagnes de numérisation des fonds des bibliothèques ; ou, plus précisément de diffusion des fonds numérisés. Car la loi française dit que toute diffusion d’une oeuvre sous droit ne peut se faire qu’avec l’accord des ayants-droits. Si une entreprise puissante comme Google a tendance à faire fi de ces considérations malgré de nombreux procès pour non-respect du droit d’auteur, pour sa bibliothèque numérique Google Books, les institutions publiques ont plutôt choisi un modèle de prudence qui consiste à numériser « d’abord » les fonds qui garantissent l’absence de procès : ceux dont les auteurs sont morts depuis plus de 70 ans. Ce qui corrrespond, grosso modo, à la fin du XIXe siècle. Le choix reste donc vaste mais, en ce qui concerne la bande dessinée, on remarque assez vite qu’il exclut la plus grosse partie du patrimoine d’un art relativement récent.

Depuis 2008, pour contourner ces problèmes de droits d’auteur, le ministère de la Culture cherche des moyens de négocier avec les éditeurs pour les encourager à produire, parfois avec subvention de l’Etat, des rééditions numériques, et d’encourager de leur part la production de livres numériques. Parmi les e-distributeurs impliqués dans l’accord avec le ministère se trouve justement Izneo, la plateforme de bandes dessinées numériques qui constitue notre quatrième source de rééditions numériques. L’accord avec le ministère permet notamment aux oeuvres numérisées d’être signalées (mais pas accessibles) dans la bibliothèque numérique Gallica qui devient, pour l’occasion, une sorte de librairie en ligne.

Izneo rassemble un grand nombre d’éditeurs de bande dessinée, parmi les plus imposants sur le marché (Casterman, le groupe Medias-Participation, Glénat…). La différence majeure par rapport aux autres sites évoqués ci-dessus est qu’il s’agit de rééditions d’intentions commerciales, sur le modèle de ce qui se pratique pour les rééditions papier : il ne s’agit pas de faire revivre un patrimoine de niche pour des connaisseurs. D’abord fondé sur un principe de « location par albums », le système économique d’Izneo, qui se limite à une lecture en ligne, il s’est transformé tout récemment en une possibilité d’abonnement mensuel qui donne accès au catalogue, à raison de quinze ouvrages par mois.

Certes, Izneo ne concerne qu’indirectement mon problème de rééditions du patrimoine numérique : on y trouve principalement des nouveautés, et non de véritables « rééditions » au sens d’oeuvres introuvables en librairie faisant partie du patrimoine de la bande dessinée. Indirectement, oui et non… Car l’une des actions du ministère à destination de ces éditeurs-partenaires a été justement de pousser à des numérisations dites de la « zone grise ». La zone grise est l’ensemble des oeuvres épuisées qui ne sont plus rééditées par les éditeurs et introuvables dans le commerce. Nous avons vu que, dans le cas de la bande dessinée, cela concerne une assez large partie, voire constitue le principal problème : le patrimoine de la bande dessinée encore sous droits est inaccessible aux lecteurs, y compris moyennant finance. On pourrait éventuellement espérer que les éditeurs membres d’Izneo suivent l’exemple de son confrère Ego comme X qui, en 2010, avait eu l’idée de livrer gratuitement sur son site Internet des versions numériques des albums épuisés de son fonds, en plus de nombreuses archives d’auteurs. L’occasion de relire, par exemple, l’excellent Os du gigot de Grégory Jarry, ou encore les archives des premiers récits d’Aristophane. Le numérique pourrait devenir une belle opportunité de redécouvrir un grand nombre d’oeuvres qui n’ont plus guère d’existence que chez les bouquinistes spécialisés.