Comme tous les ans, fidèle à ce qu’on pourrait difficilement appeler autrement qu’un rituel, j’étais à Saint-Malo le week-end du 9-10 octobre pour le festival Quai des Bulles, l’un des plus importants (en terme de taille) après le salon d’Angoulême. J’avais déjà eu l’occasion d’y consacrer un article il y a de cela un an. A chaque festival m’interpelle un peu plus ce que j’avais pointé alors : l’importance prise par la dimension commerciale (« promotionnelle »). Et à chaque festival, j’ai parfois le sentiment, en me frayant un chemin au milieu des grappes humaines qui attendent une dédicace sur le stand Soleil ou tentent d’approcher un auteur Glénat, que ce type de manifestations ne correspond pas à ma pratique de la bande dessinée. Bon, s’y je reviens malgré tout, c’est que d’autres raisons m’y entraînent. Pour ce second article sur le même sujet, je quitte un court instant le ton docte habituel de ce blog pour me risquer à des impressions moins impersonnelles.

Remparts

La principale raison, si ce n’est la première, qui me donne envie d’aller à Quai des Bulles, est sans aucun doute Saint-Malo. Le pretexte est tout trouvé pour quitter mon brouillard parisien quotidien et lier connaissance une nouvelle fois avec un petit port breton connu pour ses corsaires et ses remparts. La bande dessinée a de ce point de vue là de la chance : Saint-Malo comme Angoulême sont des villes au milieu desquelles il est agréable de flaner, de découvrir des chemins et des ruelles, de trouver, loin des tentes encombrées, un petit coin tranquille pour lire l’album que l’on vient d’acheter dans la grande tente encombrée. Toutes deux sont des cités anciennes, doucement endormies, qui semblent retrouver une manière de grouillement pendant quelques jours, parce que quelques milliers de passionnés s’y sont donnés rendez-vous. Saint-Malo s’en sort encore mieux qu’Angoulême. La ville accueille Etonnants Voyageurs au printemps, la Route du Rock à l’été et Quai des Bulles à l’automne. Trois festivals fort différents qui teintent la ville et la font vivre. Je ne sais guère ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur des remparts en dehors de ces évènements. Sans doute une forme de tourisme paisible, des promenades le long des remparts, des courses entre les rochers et jusqu’au fort Vauban qui reste accroché, tantôt flottant sur la mer, tantôt se confondant avec la crinière de rochers qui orne la plage, à marée basse.

Saint-Malo m’a toujours donné l’impression d’un temps à la fois ancien et calme. A la mer se joint toujours le sentiment de l’attente. M’y rendre avec à l’esprit une de mes principales passions, la bande dessinée, est le moyen le plus efficace que j’ai pu trouver pour être « ailleurs » (je veux dire : « là où tout va bien »). Est-ce que notre inconscient crée, lorsqu’il lui plaît, des failles dans l’espace-temps qui nous font croire que tel jour, à tel endroit, n’a jamais existé que pour notre propre plaisir. Je me rejouis, cette année 2010, d’avoir eu l’idée de m’y rendre suffisamment tôt, un peu avant l’ouverture de festival à 9h30, pour apprécier le plaisir d’un matin dans une ville bretonne, la mer grosse se retirant en hésitant sans cesse, les créneaux désormais pacifiques, souhaitant la bienvenue au voyageur, qu’il vienne de la terre, ou qu’il ait l’étrange courage d’aborder par la mer.

Un monde de « fans »

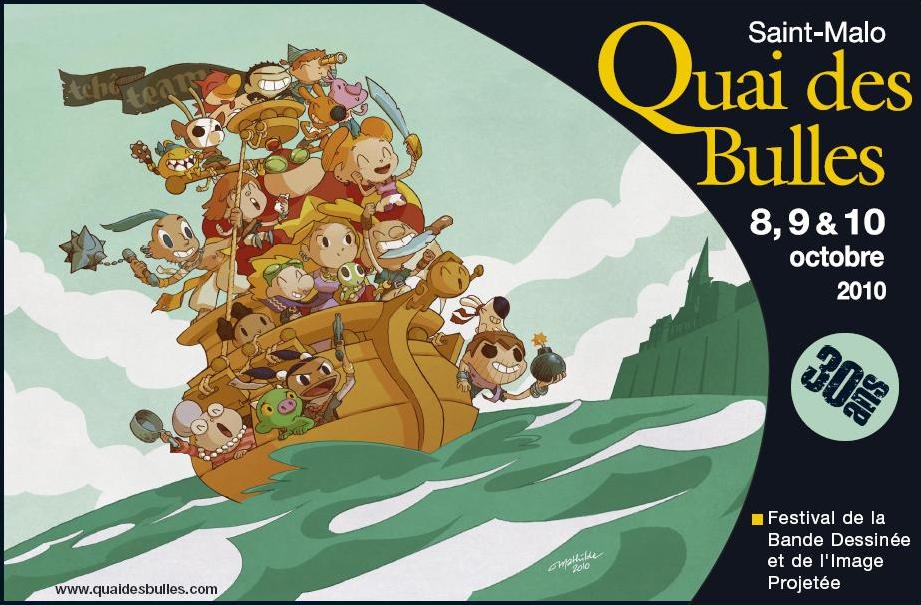

Oserais-je une comparaison entre le silence du temps muré dans les remparts de Saint-Malo, et l’impossible mutation du discours et des pratiques faniques que révèle un festival comme Quai des Bulles ? Il existe, nous dit-on pour cette édition-anniversaire, depuis 30 ans (guère d’efforts n’ont d’ailleurs été faits pour fêter ces trente ans), et comble encore suffisamment bien les attentes d’une partie du fandom de la bande dessinée pour qui un festival est avant tout une manière de « fêter » la bande dessinée, comme l’étymologie du mot semble l’indiquer. Je ne m’avancerais pas trop à affirmer que le monde des amateurs de bande dessinée a ou non changé en trente ans, pour la simple raison que je n’en fait partie que depuis une dizaine d’années, et que les études sur le sujet ne sont pas très nombreuses. Pourtant, il me semble que les pratiques associées au fandom de la bande dessinée sont encore les mêmes qu’il y a trente ans, c’est-à-dire : dédicaces (pseudo-rencontre avec l’auteur), collection (besoin, plus qu’envie, de posséder les albums « parce qu’il faut avoir toute la série ») et auto-célébration. Par ce dernier point, j’entends l’idée que tout discours critique, ou un tant soit peu intellectuel, est lissé, gommé, éludé, au profit d’une célébration constante où les auteurs présentés ou exposés sont forcément « formidables » et ont systématiquement « révolutionné la bande dessinée », et d’ailleurs, « inutile de les présenter ». Si, j’ai peut-être une intuition sur ce qui a pu changé : le « fan » est désormais de mieux en mieux intégré au circuit commercial de la bande dessinée qui s’est adapté pour entretenir non seulement la passion du fan pour une série, un auteur, mais aussi son besoin d’en avoir toujours plus. Je ne comprendrais jamais la nature de la nécessité qui pousse des êtres sans doute à peu près normaux à poser un tabouret pliant au bout d’une file et d’attendre une heure, deux heures, parfois plus, pour obtenir un dessin original de l’auteur, réalisé en direct. Je ne le comprends pas, mais, enfin, dans le fond, je n’ai pas lieu de juger le comportement mes semblables s’il leur procure une satisfaction suffisante. Lors des rares dédicaces que j’ai pu solliciter, ce qui me plaît n’est pas de l’avoir, mais de la voir faire, et j’aime tout autant regarder le dessinateur réaliser une dédicace à un autre lecteur. Seulement, le système des files d’attente ne permet pas vraiment d’assister aux dédicaces des autres ; il faut attendre la sienne. Bref : voilà une pratique que j’ai du mal à comprendre, mais aussi du mal à juger. En revanche, la manière dont les éditeurs profitent de la dépendance des fans est incroyable. Ils les noient sous les tirages limités sans réelle motivation, multiplient les ex-libris, les produits dérivés, les statuettes hors de prix, et obligent à l’achat pour pouvoir obtenir la sacro-sainte dédicace. Et je ne parle pas du prix atteint par certaines planches originales : lors d’une vente aux enchères, le 9 octobre dernier, une planche originale du Sceptre d’Ottokar a été adjugée à près de 300 000 euros, et une édition de Coke en stock de 1958 est partie à 27 000 euros. Qu’est-ce qui peut bien se cacher derrière ces chiffres ? Ma perplexité ne connaît plus de limites.

Je me sens difficilement plus étranger à l’ambiance du festival que dans les allées de « l’espace Duguay-Trouin », sorte de librairie monstrueuse et affolante. Et puis les éditeurs de l’édition dite « alternative » se font rares, peut-être d’ailleurs car le principe du festival s’accorde mal avec leur éthique de la bande dessinée : Cornélius, Warum étaient présents, mais pas de stand pour l’Association, pour Ego comme X, Atrabile… Difficile de précher la parole de la bande dessinée non-commerciale dans le temple des infidèles ! Quelques uns d’entre eux étaient représentés par des libraires et des diffuseurs, si je ne me trompe pas. Le principal intérêt que je trouve à « l’espace Duguay-Trouin » est de permettre de dénicher des albums plus rares en librairie. J’ai par exemple pu trouver le dernier album d’Ultimex de Gad, paru aux éditions Lapin (Warum avait, semble-t-il, aimablement permis au dessinateur de ramener ses albums édités ailleurs que chez eux ; verrait-on des albums Dupuis sur le stand Dargaud ?).

Expositions

Alors, allez-vous me demander, que fais-je à Saint-Malo, si je ne me sens pas concerné par l’essentiel de la manifestation (les dédicaces et la vente d’albums). Heureusement les organisateurs des festivals de bande dessinée considèrent à présent d’autres évènements que la dédicace et la vente d’albums : les expositions, encore un contenu très classique des festivals, et plus rarement des conférences (ou des « rencontres » avec des auteurs), des ateliers, et des spectacles que le milieu de la bande dessinée a su s’approprier, comme le théâtre d’improvisation et la musique. Je ne parle pas des rencontres pro-amateurs qui concernent une frange précise du public des festivals. En ce sens, d’ailleurs, Angoulême a su montrer l’exemple par sa taille, et a souvent accueilli des initiatives nouvelles qui empêchent au FIBD de se figer dans une formule immuable : des colloques scientifiques, des spectacles en bd, des espaces où l’on peut simplement lire des albums. A Saint-Malo, j’apprécie par exemple de pouvoir aller me poser devant un film au cours d’une journée passée à circuler d’un espace à l’autre. Cette année, la programmation cinématographique était plutôt intéressante, avec, pour une fois, un lien avec la bande dessinée, puisqu’il s’agissait d’adaptations d’albums ou de personnages, ou encore de films réalisés par des auteurs de bande dessinée. D’où une programmation suffisamment hétéroclite : de Tintin et le mystère de la Toison d’or de Jean-Jacques Vierne à Hellboy de Guillermo del Toro, en passant par le récent Les petits ruisseaux, auto-adaptation de Pascal Rabaté. Pour ma part, j’ai vu Ghost World de Terry Zwigoff, adapté par Daniel Clowes lui-même en 2001, qui, sans être dépourvu d’attrait propre (la prestation des trois acteurs principaux, Thora Birch, Scarlett Johannsson et l’admirable Steve Buscemi, est convaincante), m’a surtout donné envie de relire la bande dessinée originelle. Des conférences intéressantes, sans être passionnantes : le plateau du samedi après-midi réunissait Baru, Etienne Davodeau, Bastien Vives et René Pétillon, ici sur le thème si journalistique de « la BD comme nouveau mode de représentation de la société ». Comme souvent, trop court et trop allusif, mais il est toujours agréable d’entendre parler des auteurs de bande dessinée, surtout quand ils sont aussi pédagogues et cohérents que Baru et Davodeau.

Du côté des expositions, j’ai pu constater que Quai des Bulles n’a toujours pas envie de dépasser le discours fanique que j’ai toujours perçu dans ce festival. On y trouve généralement deux types d’expositions : les expositions « retrospectives », s’intéressant à un auteur faisant partie du patrimoine de la bande dessinée pour retracer sa carrière, et les expositions « promotionnelles » qui présentent un auteur, ou un album dans l’actualité, généralement avec des planches originales et une présentation de ses travaux. Je distingue les deux car l’enjeu n’est pas le même : dans le second cas, il s’agit vraiment de mettre en lumière un auteur encore très actif (cette année, Matthieu Bonhomme et J-D Pendanx), alors qu’on peut attendre du premier une approche plus objective et réflexive. Cette année, l’exposition sur la bande dessinée chinoise cassait un peu cette distinction.

Prenons donc les trois expositions « retrospectives » : Reiser, Lorenzo Mattoti et Jean Mulatier. Elles vont me permettre de revenir sur quelques unes de mes obsessions concernant les expositions de bande dessinée. Il y a d’abord la question de la pertinence matérielle des objets exposés : des planches et des dessins originaux, dans certains cas (pour Mulatier et Mattoti, en particulier) des reproductions grand format. Le sentiment qui en ressort est que tous les dessinateurs ne se prêtent pas forcément à l’exercice. Dans le cas de Mattoti et Mulatier, le type de graphisme des deux auteurs convient parfaitement à une exposition. Mattoti est connu pour son graphisme très recherché, pour ses couleurs flamboyantes et son sens de la composition qui rapproche son travail d’une démarche pictural, autant que graphique, à la manière d’Enki Bilal. Pas de problème, donc. Mulatier est, avant que d’être auteur de bande dessinée, un caricaturiste virtuose spécialiste de « caricatures hyperréalistes », et ce depuis les années 1970, notamment dans le Pilote de la grande époque. Il travaille notamment sur des « grosses têtes » qui, là encore, rendent un résultat tout à fait impressionant quand elles sont exposées seules. Pour ce qui est de Reiser, ça se corse un peu. Reiser a réalisé, dans sa carrière, des dessins uniques, mais aussi beaucoup de dessins en séquences (de bandes dessinées). Une exposition de son oeuvre revient très vite à une suite de planches. Lire des planches debout, au milieu de la foule ne permet pas vraiment d’apprécier le travail de cet auteur (je rejoins en ce sens le dernier article de mon camarade Antoine Torrens sur l’exposition Moebius !) , ce d’autant plus que les planches présentées ne sont pas réellement remises en contexte, même si Hara-Kiri et Charlie Hebdo sont présentées en quelques lignes. Il y a bien quelques albums disseminés par-ci par-là (des rééditions Glénat récentes), mais pas vraiment de bonnes conditions pour les lire et s’y attarder. Je me demande toujours ce qu’un visiteur qui ne connaîtrait pas Reiser apprend sur l’auteur dans ce type d’exposition qui met l’accent sur « l’ambiance » (en l’occurence, pour Reiser, la plage et les vacances, avec cris de mouettes dans les enceintes). Le problème, surtout, est lié à la nature des pièces exposées : le trait de Reiser n’est pas un trait d’artiste virtuose, c’est un trait efficace et expressif de dessinateur de presse. Il n’est pas fait pour être « vu », il est fait pour être « lu », contrairement aux caricatures de Mulatier. Transformer une planche originale en tableau (car ces planches sont exposées selon les mêmes modalités qu’un tableau dans un musée, et là est l’erreur) a assez peu de sens. Je reste persuadé que la meilleure manière de présenter certains auteurs dans une exposition est de laisser au moins une partie de leurs albums à la disposition du public. Ou bien de présenter d’eux des oeuvres autres que de bande dessinée : c’est le choix qui avait été fait dans l’exposition consacrée à Blutch au FIBD 2010, qui proposait des dessins et des peintures originales.

Après, il y a le problème des commentaires, mais là, je préche sûrement dans le vide : les expositions des festivals de bande dessinée sont destinées à n’être que de brèves présentations laudatives du sujet concerné, et témoignent d’un travail en amont relativement réduit. Bon, je nuance un peu tout ça. J’ai déjà vu à Quai des Bulles des expositions « documentaires » s’essayant à un vrai travail didactique : l’année dernière, l’exposition sur Glénat, quoique honteusement dithyrambique, permettait d’en apprendre un peu plus (tiens, d’ailleurs où est l’exposition pour les 20 ans de l’Association ?!). Cette année, l’exposition sur les trente ans de Quai de Bulles se limitait à des « impressions » laissées par des festivaliers et des auteurs, des photographies, des dessins originaux dédicacés (Graal suprême du collectionneur !) et des anciennes affiches. Dommage : j’aurais bien aimé savoir comment avait été fondé le festival, par qui, s’il avait rencontré des difficultés, quelle vision de la bande dessinée il défendait, comment il expliquait ses choix, etc. Pour les 40 ans, peut-être ? Seule l’exposition Mulatier tirait élégamment son épingle du jeu. Dans un documentaire vidéo à l’étage, le dessinateur explique sa technique. Dans les autres pièces, l’exposition de son oeuvre s’accompagne de courts textes qui la remettent en contexte, soit en ce qui concerne la caricature et sa technique, soit sur des éléments plus généraux autour des personnalités croquées par Mulatier. Certains choix d’expositions sont plutôt bien trouvés et permettent d’aller au-delà du simple catalogue : comparaison entre des portraits hyperréalistes et des caricatures « déformées » d’une même personnalité, portrait « jeune » puis « vieux », etc. On en venait vraiment à comprendre l’oeuvre de ce caricaturiste comme un gigantesque portrait collectif de la seconde moitié du XXe siècle, réunissant autant d’artistes et de personnalités politiques marquantes.

A propos des commentaires, deux détails amusants. La première phrase de l’exposition Mattoti explique, sans la moindre honte, que, dans les années 1980, la bande dessinée « devient adulte ». Cette affirmation est affichée à quelques pas de l’exposition Reiser qui démontre l’exact contraire : l’exposition est « interdite au moins de 18 ans », ce qui permet de rappeler que, bien qu’ayant commencé dans les années 1970, Reiser est un auteur « adulte » (si tant est que cette expression veuille dire quelque chose). L’interdiction de l’exposition Reiser au moins de 18 ans m’a tout aussi amusé ; je ne peux pas m’empêcher de la mettre en parallèle avec les nombreuses interdictions d’affichage dont furent frappés Hara-Kiri puis Charlie, sous le prétexte de la protection de l’enfance. Avec le temps, et une fois morts, les provocateurs sont priés de respecter les règles de la bonne morale.

Je critique, je critique, mais, enfin, je retourne à Saint-Malo tous les ans. On appellera ça l’appel du large…