Avant tout, un petit lien vers le compte-rendu de la table ronde sur la bande dessinée numérique organisée par l’association Pilmix lors du festival d’Angoulême. J’aurais dû y être présent mais des problèmes de santé légers mais suffisamment pénibles m’ont empêcher d’être de la partie, ce que je regrette fort… Il faudra que je revienne en temps utile sur l’une des questions du public : celle du rôle des bibliothécaires. Bref… Venons-en au sujet du jour.

Bande dessinée et presse, la conjonction parfaite ? Pendant près d’un siècle de son histoire, entre 1860 et 1960, la bande dessinée a principalement été un contenu de presse, les quelques albums paraissant entre ces deux dates étant généralement des recueils ponctuels de grandes séries de presse. Puis l’essor progressif de l’album et le prestige obtenu, dans les années 1990, par des formats rapprochant la bande dessinée de la diversité des formes du livre-texte, ont mis à mal l’hégémonie de la presse. Certains anciens auteurs ayant connu la période faste où le principe de pré-publication assurait un revenu régulier à des auteurs au statut relativement proche du salariat n’hésitent pas à y voir la cause d’une dégradation du statut de l’auteur de bande dessinée, comme récemment Roland Garel dans les colonnes d’actuabd (http://www.actuabd.com/Roland-Garel-dessinateur-ancien). Tout le contraire des Etats-Unis où le principe de périodicité est encore très présent, que ce soit pour les comic books ou les comic strips. On nuancera en disant que toutes les revues de bande dessinée n’ont pas encore disparu, que ce soit auprès des enfants (Spirou est encore là, Tchô s’est affirmé ces dernières années) ou des adultes (Fluide Glacial est l’honorable survivant de la « nouvelle presse » des années 1970). Et puis on en revient ponctuellement à des parutions de série dans la grande presse, en particulier pendant les périodes de fêtes ou de vacances.

Bref, certaines traditions de lectures ont la vie dure, malgré tout ce que l’on peut dire. Car derrière la « disparition » de la pressse et son pendant, le triomphe de l’album, c’est aussi l’effacement des usages : dans les années 1950, on lisait d’abord des bandes dessinées par la presse, périodiquement, avec un jeu d’attente, là où l’album suppose une lecture immédiatement intégrale et plus dense. Il est difficile de savoir, comme pour la poule et l’oeuf, si l’usage a évolué parce que les suipports ont changé ou si les supports ont changé parce que l’usage a évolué. Mais quoi qu’il en soit, l’appréhension de la bande dessinée au début du XXIe siècle semble bien être d’abord celle d’une lecture intégrale de l’album.

Mais allons… Je ne suis pas ici pour vous parler d’un passé mille fois rabaché de la bande dessinée de presse alors que le titre, puisamment porté vers l’avenir de la bande dessinée (puisqu’il ne doit y en avoir qu’un !) : la bande dessinée numérique. Alors revenons-en.

Lors des premiers frémissements d’un « modèle économique » de la bande dessinée numérique, autour de 2009-2010, plusieurs propositions ont été avancées. Un adossement entre production numérique gratuite et édition papier payante (Manolosanctis), un achat « à la pièce » (Foolstrip), un droit d’accès en ligne pour un temps plus ou moins limité (Izneo), un achat-appli pour support mobile (Ave!Comics, Emedion), un abonnement pour accès régulier (Les autres gens). Vous l’aurez compris, c’est ce dernier modèle qui m’intéresse aujourd’hui : longtemps promis par Izneo mais jamais réalisé, le modèle, finalement assez simple, de l’abonnement, est certainement une des raisons du succès des Autres gens. Les éditeurs américains l’ont vite compris : Marvel a numérisé une partie de son catalogue pour le rendre accessible selon un système d’abonnement mensuel donnant droit à une consultation illimité de la base.

Je ne vais pas prétendre que l’abonnement est le modèle économique absolu de la bande dessinée numérique : nous n’en sommes qu’aux frémissements, et on ne peut sans doute rien affirmer. Simplement en ce début d’année 2012 s’annoncent deux lancements basés non seulement sur un principe d’abonnement, mais surtout sur la réactivation de ce vieil usage de la lecture « périodique » de bande dessinée, et du rapport presse/bande dessinée. Un coup d’oeil du côté de BDNag et de La revue dessinée.

Presse en ligne et bande dessinée

Mais avant cela, un petit rappel. Comme tous les médias, la presse connaît depuis plusieurs années son « passage au numérique », avec le développement à la fois de sites d’information dit pure players, c’est-à-dire uniquement en ligne, et de sites web de grands quotidiens généralistes devenant des rédactions à part entière, avec des articles inédits. Ce qui est intéressant, c’est qu’un certain nombre de ce qui n’est, après tout, que des sites d’information, revendiquent une filiation directe avec le monde de la presse papier et font jeu égal avec leurs confrères en tant que véritables journalistes. Rue89 a été créé en 2007 par le directeur adjoint de Libération et témoigne parfaitement du transfert de la culture journalistique de la presse papier sur Internet. Un syndicat de la presse en ligne, le SPIIL, s’est même monté en 2009 pour défendre les intérêts de ce nouveau type de journalisme qui, tout comme la bande dessinée, s’invente au jour le jour. Le paysage de la presse papier s’est naturellement reconstitué sur Internet, avec ses journaux d’opinion de gauche (Rue89), de droite (Causeur, Atlantico), et ses régionaux (Dijonscope). Ces derniers mois ont d’ailleurs vu quelques évolutions de taille, entre le rachat d’un pionnier, Rue89, par le groupe Perdriel (Le Nouvel Observateur) et l’arrivée en fanfare de la version française du Huffington Post, célèbre pure player américain. Bref, ça bouge aussi de ce côté là.

Côte modèle économique, plusieurs débats ont été lancés, finalement assez proches de ceux que l’ont peut entendre du côté de la bande dessinée numérique : un blogueur est-il un journaliste et doit-on, à ce titre, le rémunérer ? Les premiers sites de presse en ligne se sont partagés entre le modèle Rue89 (revenus de la publicité et gratuité des contenus) et le modèle Médiapart (contenus payants sur abonnement). Le modèle de l’abonnement est directement issu du modèle classique de la presse papier, avec cette nuance que l’abonnement ne permet que l’accès, mais qu’il permet dans le même temps un accès permanent aux archives (là où un journal papier n’est en kiosque que le temps de sa sortie). On comprend que l’abonnement soit un modèle économique idéal pour des parutions périodiques sur l’actualité, puisqu’on ne s’intéresse à lire que ce qui est « frais », et on ne lit généralement un article de presse qu’une seule fois.

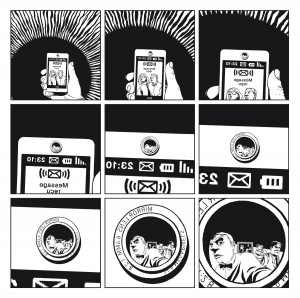

On retrouve ici l’idée d’usage évoquée plus haut : du temps de la bande dessinée de presse, on ne lisait les histoires qu’une seule fois, au fur et à mesure de leur parution, là où soit les albums, soit les recueils annuels, permettaient de garder des traces des lectures passées. Les autres gens s’est basé sur un principe proche : les lecteurs reviennent périodiquement lire en ligne les nouveaux épisodes, sans forcément s’en retourner vers les anciens, ce qui rend supportable la seule possibilité de l’accès face à la « possession » des albums papier.

Quelques sites de presse, en particulier chez les sites de journaux papier, ont renoué avec la parution de bande dessinée dans leurs « pages » virtuelles. Le plus actif dans ce domaine est lemonde.fr qui héberge deux blogs bd : celui de Martin Vidberg (L’actu en patates) et celui de Guillaume Long (A boire et à manger). Et comme il l’explique lui-même dans une note récente, Martin Vidberg est bien rémunéré pour ses billets de blog, comme pouvait l’être un dessinateur oeuvrant régulièrement dans un journal papier (http://vidberg.blog.lemonde.fr/2012/01/24/lemploi-du-temps-dun-blogueur-amateur/). Mais les expériences des sites de presse en ligne à destination de la bande dessinée sont encore extrêmement timides. On note un blog de Mathieu Sapin pour Libération par-ci (http://journaldunjournal.blogs.liberation.fr/sapin/), et pour L’Express par là (http://blogs.lexpress.fr/bd/), mais ça ne se bouscule pas beaucoup…

Deux expériences à venir : BDNag et La revue dessinée

Raison de plus pour s’intéresser à deux expériences à venir en matière de presse de bande dessinée en ligne. Elles ne sont pas encore disponibles mais sont annoncées depuis le mois de janvier…

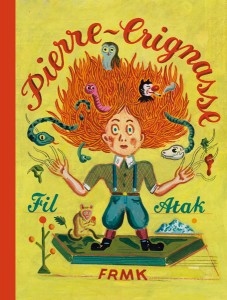

Pierre-Yves Gabrion travaille avec Emedion pour la sortie en cette fin d’hiver d’un webzine pour enfants appelé BDNag. Pierre-Yves Gabrion a déjà expérimenté la publication en ligne en prépubliant entre 2008 et 2010 son album Primal zone sur un site Internet, album finalement sorti chez Delcourt (http://www.bdprimalzone.net/). Cette fois, il se lance dans un projet plus ambitieux, en faisant appel à une entreprise spécialisée dans l’aide aux auteurs à la conception de bandes dessinées numériques. Chez Emedion était sorti en 2010 Le règne animal de Marc Lataste sur le principe du Turbomedia, baptisé chez Emedion « Flip bd » : un diaporama d’images fixes et/ou animées. L’intérêt des Flip bd d’Emedion, principalement conçues pour être lues sur supports mobiles (Appstore, pour iPhone et iPad), est d’être imaginées directement pour une lecture sur écran, et donc d’intégrer des principes d’écriture que j’ai pu évoquer dans mes derniers articles, ces principes largement introduits et théorisés par Balak. Cela tout en gardant en tête le style propre de l’auteur qui imagine lui-même son interface de lecture et de navigation.

BD Nag est prévu pour contenir trois histoires, par Pierre-Yves Gabrion, Louz et Koton : Non-Non, Oto le robot et L’agence 3T qui reprennent les formules classiques de ce qu’on peut trouver dans une revue pour enfants : des « gags complets » d’un côté, une histoire à suivre de l’autre, dans un style animalier et coloré. Pour le coup, l’idée de viser explicitement un public spécifique en fait un « produit » plus lisible que bien d’autres oeuvres sur le marché. Ce d’autant plus que dans la presse de bande dessinée, celle pour enfants s’en sort encore le mieux.

A suivre donc ce BD Nag prometteur par bien des aspects http://www.emedion.com/bd-nag.html. Certes, il s’agit de bande dessinée pour enfants, mais c’est une pierre de plus vers une généralisation de l’écriture de bandes dessinées numériques de création originale, et qui plus est un projet d’auteur. L’interface de lecture imaginée par Pierre-Yves Gabrion est assez simple et intuitive, avec un diaporama lisible pour des effets simples mais efficaces, et parfois surprenant (avant qu’ils ne deviennent banals !). Toujours cette problématique, que j’avais évoquée dans un article sur LAG MAG de Pochep, de la recherche d’un « standard » esthétique de la bande dessinée numérique simple à la fois pour les auteurs et pour les lecteurs. L’originalité, qui peut être discutée, est que les auteurs de BD Nag ont repris leurs Flip bd pour en faire des versions « page » qui reprennent, pour iPad, un format papier classique… A voir si ce choix, typique d’une période de transition où le numérique se vit encore à l’ombre du papier, trouvera un intérêt aux yeux des lecteurs.

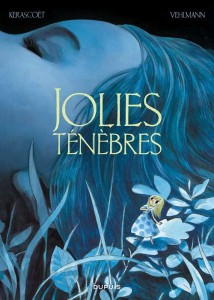

Si BD Nag s’inspire de la presse pour enfants, La revue dessinée (http://www.larevuedessinee.fr/) est un projet qui trouve son origine au croisement du reportage et de la bande dessinée, dans cette zone étrange identifiée plusieurs années comme la « bande dessinée de reportage », dont les plus illustres représentants sont Emmanuel Guibert, Joe Sacco, Guy Delisle, Chantal Montellier, Riad Sattouff. Comme beaucoup d’autres courants, il existe depuis bien longtemps (voir les reportages de Cabu dans Charlie Hebdo) mais a trouvé un écho particulièrement favorable ces dernières années.

Et le cas de la bande dessinée de reportage est intéressant, car il mobilise un emploi assez rare de la bande dessinée comme moyen de représenter le réel, là où elle est restée pendant très longtemps un art de la fiction. On en revient en quelque sorte au « reportage littéraire » en vogue dans l’entre-deux-guerres autour d’Albert Londres, Joseph Kessel et Ernest Hemingway, à la limite du journalisme pour le propos et de la littérature par la recherche du style. Alors cette bande dessinée de reportage emprunte plus au langage du journalisme qu’à celui de la littérature, de la même façon qu’on différencie un film de fiction d’un documentaire. On peut saluer la clairvoyance de la récente revue XXI qui traite justement la bande dessinée comme un type d’article journalistique à part entière quand elle publie des pages Jacques Ferrandez, de Stassen d’Hippolyte ou de Cmax qui relève bien du reportage sur le vif.

Avec La revue dessinée, et comme l’explique intelligemment la présentation, c’est finalement deux mouvements émergents qui se rejoignent : la bande dessinée de reportage et la bande dessinée numérique. Le magazine est l’oeuvre de cinq auteurs (Frabck Bourgeron, Kris, Olivier Jouvray, Virginie Ollagnier et Sylvain Ricard ; hé oui, encore une initiative d’auteurs : que font les éditeurs ?). Il est décrit comme principalement composé de bandes dessinées de reportage, avec des contenus supplémentaires du type infos sur les auteurs, des photos ou un making of. Comme dans le cas du format page de BD Nag je me demande si ces ajouts sont bien nécessaires pour des projets déjà forts originaux : ils me donnent l’impression que l’on veut à tout prix tirer une « valeur ajoutée » du numérique sans se rendre compte qu’elle n’est pas forcément utile ou demandée… Mais après tout pourquoi pas, qui peut le plus peut le moins.

La revue dessinée est prévue pour la fin de l’année 2012. Elle sera trimestrielle. Mine de rien, et si on en croit le dossier de présentation finement ficelé, elle est tout aussi originale si on se place du point de vue de la bande dessinée (par son aspect « reportage ») que du point de vue de la presse (parce qu’elle est graphique avant d’être textuelle). Comme BD Nag, elle est appelée à être lue sur des tablettes de type iPad qui confirme ici leur fonction de support pour la presse en ligne. J’espère d’ailleurs que La revue dessinée réussira à se faire une place dans le milieu de la presse en ligne autant que dans celui de la bande dessinée en ligne, car elle hérite des deux modèles jusque là peu communicants. Tout cela a bien l’air d’un retour aux fondamentaux périodiques de la bande dessinée…