Sans doute vous demandez-vous pourquoi les articles se font rares sur Phylacterium… L’une des raisons est que je prépare une Histoire de la bande dessinée numérique en France, un texte synthétique qui revient sur près de quinze ans de bande dessinée numérique. J’ignore encore comment et par qui il sera diffusé, tout ce que je sais est que ce sera numérique et gratuit. Vous en aurez peut-être plus de nouvelles en 2012 si vous suivez encore ce blog !

Dans le fil de mes réflexions est venue la question du format « canonique » de la bande dessinée numérique : existe-t-il ? Il m’avait toujours semblé que, paradoxalement, l’un des formats le plus courant en bande dessinée numérique était directement issu de la bande dessinée papier : celui du comic strip, c’est-à-dire de la série à épisodes à suivre régulièrement, généralement dans un format de « bande ». J’ai voulu creuser un peu cette question est l’idée m’est venue de comparer la naissance du comic strip, son histoire respective en France et aux USA, et son exportation dans la bande dessinée numérique, là aussi aux USA et en France. Quelles sont les spécificités de ce format qui peuvent expliquer son succès ? Peut-on parler, à travers la bande dessinée numérique d’un retour en France d’un format perdu depuis plusieurs décennies ?

Brève histoire du comic strip : comparaison France/USA

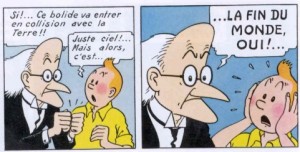

La distinction américaine entre comic strip et comic book est pratique et, même si elle n’est pas utilisée en France par l’édition, cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’est pas opérante et transposable. Aux Etats-Unis, on distingue historiquement le comic strip, bande dessinée diffusée par la presse quotidienne (ou hebdomadaire) généraliste (par opposition à la presse spécialisée que l’on connaît en France) et le comic book, bande dessinée diffusée sous forme de fascicules à bas prix paraissant généralement une fois par mois. Je passe sur les multiples distinctions éditoriales. Une différence essentielle entre ces deux modes de diffusion est susceptible d’influencer le contenu lui-même : le comic book contient plutôt une histoire complète, alors que le comic strip varie, même si sa périodicité restreinte fait que, d’une manière ou d’une autre, il s’agit d’épisodes « à suivre ». Parce qu’il est publié dans un environnement particulier, le journal, un épisode de comic strip est plus court qu’un épisode de comic book. Il se présente en général sous la forme de « bande » de quelques cases, mais ce n’est pas non plus systématique : on connaît le cas des sunday pages qui occupent une page entière ; mais rarement plus, ou alors dans des cas de rééditions. Quoi qu’il en soit, le comic strip est une forme brève marqué par une forte périodicité.

Je vais vite passer sur son histoire américaine, mais il faut souligner le fait que la naissance du comic strip est intimement liée à un enjeu éditorial : la diffusion de masse de la presse dans les foyers américains, autour de 1900. Avant cette date, les comics étaient principalement diffusés dans des magazines illustrés spécialisés destinés à un public relativement restreint et lettré. Le comic strip est utilisé comme un des nombreux arguments commerciaux pour faire vendre les journaux (avec les pages sportives, les concours, les pages culturelles…). Sa régularité de parution et les dispositifs permis par son principe de sérialisation (récurrence des personnages, homogénéité du style et de l’humour, histoires à suivre) assurent une fidélisation du lectorat. Les codes de la bande dessinée s’adaptent à une diffusion de masse. Il apparaît d’abord dans les suppléments du dimanche, avec une parution hebdomadaire : les Katzenjammer Kids de Rudolph Dirks (1897 dans le New York Journal), Happy Hooligan de Frederick Burr Opper (1900 dans le New York Journal), Little Jimmy de James Swinnerton (1904 dans le New York Journal)1. Puis naissent des comic strips quotidiens, ou daily strips, le premier à durer étant Mutt and Jeff de Bud Fischer (1907 dans San Francisco Chronicle). Les décennies suivantes voient une diversification des strips hors du seul registre comique.

En France, la grande presse quotidienne est beaucoup moins encline à diffuser des comic strips (que j’entends ici au sens de « séries ») et reste fidèle à des dessins de presse isolés à parution irrégulière (appelés cartoons aux Etats-Unis), qu’elle commence à intégrer dans ses pages au début du XXe siècle, et avec plus d’assurance et de régularité après la première guerre mondiale. Pourtant, certains journaux choisissent de diffuser des comic strips en utilisant le pretexte d’une page enfantine (Le Petit Parisien, qui diffuse Mickey de Walt Disney à partir de 1930). Mais cela reste rare. Il faut attendre les années 1930 pour que 1. apparaissent les premières séries de strips réguliers ; 2. émerge une production française dans ce domaine. Parmi les plus connus (mais pas forcément les premiers, l’histoire du comic strip français reste à faire) on peut citer Le professeur Nimbus d’André Daix, diffusé dans Le Journal à partir de 1934, M.Subito de Bozz dans Le Petit Parisien (pseudonyme de Robert Velter, le créateur de Spirou) et Lariflette de Daniel Laborne dans Le Petit Parisien à partir de 1939.

Le véritable démarrage du comic strip en France intervient après la guerre, dans la presse quotidienne en pleine reconstruction qui souhaite retrouver un lectorat de masse. C’est ce que Alain Beyrand appelle les « bandes quotidiennes », même si elles sont aussi diffusées dans des hebdomadaires2. Parmi les quotidiens, il faut citer France-Soir et Le Parisien Libéré qui diffusent des bandes tous les jours. Certains journaux publient une dizaine de séries en même temps, empilées sur une page dédiée. En France, deux genres fonctionnent particulièrement bien : le strip humoristique (qui découle souvent de l’héritage du dessin de presse) et l’adaptation littéraire en feuilleton (ainsi de Les Misérables de Niezab dans France-Soir à partir de 1946). Ces bandes quotidiennes viennent aussi se substituer aux traditionnels romans-feuilletons, et c’est là que les auteurs trouvent leur inspiration.

S’il faut considérer un « âge d’or » du comic strip en France, il se situe entre 1950 et 1970. Les séries se multiplient, diffusées, comme aux Etats-Unis, par des agences de presse. Les Français lisent tous les jours leur dose de bande dessinée. Après cette date, pour des raisons que j’aurais du mal à vous donner, la bande dessinée décline dans la presse généraliste française. Quelques célèbres réalisations sont le chant du cygne du format dans Le Matin de Paris : Yves Got et René Pétillon y livre Le Baron noir de 1977 à 1982, Régis Franc Le Café de la plage entre 1977 et 19803. Par la suite, quelques expériences ponctuelles apparaissent, et on a vu, ces dernières années, la presse quotidienne revenir à la diffusion de séries, parfois en pré-publications d’albums. Mais l’enthousiasme des années 1950-1960 est parti, et la presse papier française a bien d’autres questions à se poser.

Le Café de la plage arrive comme une forme d’apogée miraculeuse du comic strip en France. Régis Franc a parfaitement intégré les concepts de sérialisation et d’écriture feuilletonnesque. Il les emploie sur un mode presque parodique. Sa série est truffée d’intrigues enchevêtrées les unes dans les autres, de flash-back, de personnages récurrents qui changent d’identité, d’épisodes à suivre, de retournements de situation improbables… Au final, pour une publication quotidienne sur cinq années, la densité de l’intrigue est extraordinaire et démontre le type dhistoires qui peuvent naître d’une simple bande quotidienne quand les particularités de la diffusion sont envisagées en amont par l’auteur et savamment exploitées.

Le troisième temps du newspaper strip

Les contraintes éditoriales expliquent en partie les caractéristiques formelles du comic strip4, en particulier en ce qui concerne ses modes de lecture et d’interprétation. Harry Morgan a mis en évidence un « troisième temps du newspaper strip »5, typique de ces bandes périodiques de forme brève. Il distingue, à côté d’un premier temps de l’action qui se déroule au fil des cases, d’un second temps de la lecture qui correspond au moment où le lecteur lit la bande, un troisième temps qui est l’intervalle entre deux parutions. C’est un temps du réel qui organise la séquentialité entre deux strips.

Or, lors de la conception d’un comic strip, les dessinateurs prennent en compte les spécificités de cette temporalité décalée qui fait que le strip du jour se lit à la fois individuellement et en fonction d’un ensemble plus vaste. La prise en compte est évidente dans le cas d’un strip d’aventures à suivre où, par nature, l’écriture feuilletonnesque organise l’enchaînement des strips entre eux. Parmi les procédés courants, on peut citer l’apparition d’un suspens à la fin de la bande, le fait de rappeler dans la première case des éléments des épisodes précédents, la construction d’intrigues secondaires imbriquées… Mais dans le cas d’un gag-a-day strip, où chaque épisode peut théoriquement se lire indépendamment des autres, les jeux de continuité permettent, par exemple, d’enrichir l’humour en faisant appel au comique de répétition ou par des allusions qui ne seraient maîtrisées que par un lecteur régulier. Le comic strip fonctionne sur cet équilibre constant entre deux temporalités, celle du strip seul et celle de l’ensemble des strips mis bout à bout ; celles du lecteur occasionnel et celle du lecteur fidèle. Les dessinateurs le savent et les variantes sont nombreuses entre le gag-a-day strip et le continuity strip. Il n’est pas rare que, dans un gag-a-day strip se dessine des intrigues qui durent le temps de deux ou trois épisodes, par exemple ; ou qu’un strip d’aventures à suivre soit ponctué par des gags isolés qui viennent s’intégrer à l’intrigue linéaire.

La construction narrative du comic strip est régie par les conditions de sa diffusion, même s’il existe des recueils en albums qui reconstruisent, artificiellement par rapport au moment de la conception, une continuité ininterrompue. Le décalage temporel de la lecture est évidemment un des éléments du plaisir de lecture : c’est retrouver un rendez-vous familier dont on a appris à maîtriser les codes. Telle est la force du format du comic strip.

Comic strip et bande dessinée numérique

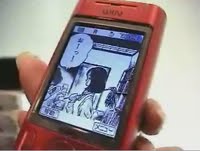

Aux Etats-Unis, le comic strip demeure encore de nos jours une modalité classique de la diffusion de bande dessinée. Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas forcément que les premiers webcomics se soient inspirés du format du comic strip. Les habitudes de lecture américaines encouragent une diffusion par épisodes et plusieurs webcomics des premiers temps (et encore maintenant) sont des comic strips mis en ligne. Ainsi de Sluggy Freelance de Pete Abrams (1997), de User friendly de Frazer (1997) ou de PvP de Scott Kurz (1998). Dès les débuts, on trouve sur le Web des dessinateurs professionnels, comme Bill Holbrook, créateur de Kevin and Kell en 1995, qui maîtrisent parfaitement tous les codes narratifs du genre, ou même des strips comme Red Meat de Max Cannon qui est passé, en 1996, de l’hebdomadaire Tucson Weekly au Web. Comme le souligne T Campbell6, les dessinateurs apprécient la diffusion par épisode en ligne pour ses possibilités d’archivage, qui démultiplient les potentialités d’intrigue. Le lecteur n’a plus seulement la mémoire des quelques épisodes précédents, il peut aussi relire la série depuis ses débuts. Quant aux intrigues, elles peuvent aisément être regroupées par saison. La publication en ligne assure à la fois les fonctions de la diffusion périodique celle du recueil. Peuvent ainsi se combiner la forme brève de l’épisode et la vision d’ensemble de l’intrigue. En outre, T Campbell voit aussi dans les possibilités d’archivage l’une des raisons de la diversification des intrigues et des genres : un webcomic comme Sluggy Freelance évolue sans complexe du gag-a-day strip à l’aventure au long cours ; dans PvP se développent des « mondes parallèles » où les héros s’extraient de leur vie de tous les jours pour se lancer dans des aventures qui sont autant de parodies de MMORPG. Ce développement est-il possible dans une diffusion papier classique ? Il est facilité par les conditions de lecture du strip en ligne.

Si tous les webcomics ne sont pas des comic strips, ce format est apparu comme un des plus appropriés dans la mesure où il est pré-adapté à une double temporalité. Pour assurer la venue d’un lectorat régulier et fidèle, la parution périodique est idéale : le lecteur revient à date fixe et suit l’évolution de son webcomic au moyen de flux RSS. S’il découvre un nouveau webcomic en cours de route, il peut aussi relire tous les épisodes depuis le début. Le site web qui diffuse le webcomic est une gigantesque base de données d’épisodes dans laquelle on peut fouiller par date, ou parfois complètement au hasard ; un rêve de collectionneur de comic strip, en somme.

En France la montée en puissance de l’album a plutôt habitué le public à une lecture globale de la bande dessinée, et non découpée en épisodes ou à suivre d’une semaine sur l’autre. Le comic strip disparaît des lectures régulières dans les années 1970. La bande dessinée n’a plus ce statut d’objet à parution régulière, presque jetable et fonctionnant volontiers sur des intrigues infinies ou du moins jamais circonscrites dans le temps, statut qu’il peut avoir aux Etats-Unis ou au Japon. En France, la bande dessinée s’est en grande partie fondue dans le moule de « l’histoire complète », et c’est dans ce format qu’elle a donné lieu à de grandes innovations. Or, la bande dessinée en ligne a pourtant provoqué un renouveau de la lecture de comic strips en France. Plusieurs dessinateurs ont su exploiter ce format pourtant peu habituel chez nous. Essayons d’en décrire quelques uns, et de décrire leur rapport au format du strip.

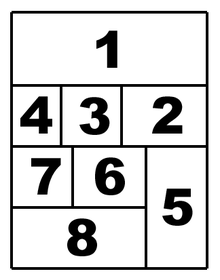

Lapin, de Phiip, un strip vertical et son environnement de lecture. Dans la colonne de gauche, la diversité des rythmes de lecture proposés : par histoires, par archives, par flux RSS, etc.

L’un des premiers à exploiter le strip est Phiip avec le webcomic Lapin à partir de 2001. Il s’agit d’un des plus longs webcomics français, avec pas moins de 2513 épisodes depuis ces dix ans. La publication de Lapin suit exactement celle d’un daily strip papier classique : un épisode par jour ouvrable. La transposition du modèle papier est d’autant plus intéressante qu’elle fait correspondre une norme issue d’un media (la presse quotidienne) vers un autre média qui n’a pas la même temporalité voire qui n’a pas de temporalité propre mais n’a que celle de son lecteur. Au delà du rythme de diffusion, Phiip s’empare très tôt des modalités d’écriture typique du strip. Progressivement se sont imposés des personnages récurrents et des codes : l’incisive ourse verte, les lapins managers reconnaissables à leur chapeau, le caillou tetraplégique… L’élaboration est progressive et abouti à la mise en place d’un univers, avec ses codes humoristiques et ses lieux récurrents. Au niveau de la narration, les épisodes sont construits selon un principe de courtes intrigues à suivre qui comprennent chacune cinq ou six strips par ailleurs relativement autonomes. Phiip bâtit ainsi plusieurs paliers de lecture entre le niveau inférieur de la forme brève (le strip isolé, lisible et drôle en lui-même), le niveau intermédiaire de « l’histoire en cours », et le niveau supérieur de la série, avec des personnages récurrents et un univers cohérent. Plus important encore car nous approchons ici de la valeur ajoutée de la diffusion numérique pour le strip, cette triple construction se retrouve dans les multiples possibilités de navigationofferte sur son webcomic, initialement publié selon le format blog (publication antéchronologique). Choix est donné à l’internaute 1. de lire le strip du jour, 2. de naviguer au hasard dans les archives, 3. de reprendre les strips au début de l’histoire en cours, 4. de reprendre le webcomic depuis le début. L’archivage induit de nouvelles modalités de lecture qui transcendent le troisième temps du newspaper strip en démultipliant la périodicité de lecture.

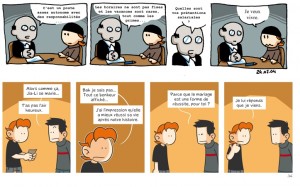

En fait le comic strip acquière une autre spécificité une fois transposé sur le Web : il offre aux dessinateurs l’occasion de varier voire d’améliorer leur style de façon plus libre, et de doubler, volontairement ou non, l’imbrication des intrigues par une imbrication des strips. Chez Phiip, cela se traduit par un passage du roman-photo à la bande dessinée, avec de fréquents aller-retours, et cela sans que l’univers global (le niveau supérieur du lecteur régulier) s’en trouve affecté, puisque les personnages récurrents restent les mêmes (ainsi du personnage de l’ours verte, née peluche dans le roman-photo et qui est ensuite intégrée, en photographie, dans le strip dessiné. Sans emploi, le blogbd de Jibé (2004), fonctionne sur un principe similaire de mutation graphique et narrative. Les premiers épisodes semblent brouillons et minimaux à l’excès. Mais, progressivement, le trait de Jibé s’affine, se précise et, d’une certaine manière, se professionnalise. L’évolution se lit également d’un point de vue narratif. Sans emploi commence sur des gags ponctuels sur la recherche d’emploi, relativement peu originaux à ses débuts, puis l’univers s’étoffe de personnages secondaires récurrents (Jean le colocataire du héros, Jia-li, son ex vengeresse) et d’intrigues parallèles. Le strip vaut pour sa gestion de l’évolution des personnages et de leurs relations, sur fond de chômage et d’intrigues amoureuses.

Evolution graphique du webcomic Sans emploi de Jibé, entre 2004 et 2011.

Les saisons 3 et 6 lui permettent d’expérimenter l’écriture feuilletonnesque, avec des intrigues à suivre et une mise en page qui sort du cadre du strip pour la saison 6. Discrètement, cette évolution et ces techniques (comique de répétition, évolution des personnalités, réinvestissement de personnages secondaires anciens) est largement redevable au fonctionnement narratif du comic strip papier, qui permet de conserver un niveau supérieur de lecture et de proposer autant de variantes à l’intérieur. Même si, paradoxalement, la liberté de publication en ligne amène Jibé à complètement abandonner le format du strip pour la saison 6 au profit d’une mise en page plus recherchée, contrastant singulièrement avec ses habitudes. Comme chez Phiip, le webcomic Sans emploi décline une temporalité précise : il se découpe en « saisons », chacune étant centrée sur un fil directeur d’intrigue autour duquel se brodent des gags complètement autonomes. Le rythme du Web se trouve être, dans nos deux exemples, moins contraignant que le rythme de la presse papier d’où provient le comic strip.

Un autre blogueur bd parvenu à construire un univers incroyablement riche avec très peu de moyens est Paka, auteur du célèbre blog de Paka (2005). Lui aussi opte pour le format bref du strip et s’impose par un style marqué tout à la fois par une régularité de publication admirable (1383 épisodes, soit environ un jour sur deux) et un style minimaliste qui tient beaucoup des codes graphiques du manga. Comme Jibé, Paka fait évoluer son style, mais lui conserve la spontanéité et la simplicité schématique de ses débuts, qui combine de façon étonnante le schématisme et l’exagération graphiques. D’ailleurs lui ne quittera pas le format strip et ne se lance que très rarement dans des histoires longues. Significativement, les quelques histoires longues publiées par Paka (Mecha no Ude, Eat it fresh) l’ont été en dehors du blog lui-même.

Une journée classique sur le blog de Paka : minimalisme et hermetisme geek assumé (10 décembre 2008, épisode 936)

Le blog de Paka consiste également en un croisement entre l’esthétique des blogs bd et le comic strip. Ainsi, comme dans beaucoup de blogs bd, le héros du strip est l’alter ego graphique du dessinateur lui-même, mis dans des situations complètement délirantes, en décalage avec la réalité. Mais l’héritage du comic strip se lit dans l’utilisation constante de références comiques récurrentes : Paka passe son temps à massacrer des hippies à coups de plongée du coude et à vomir ou hurler. Pour un fan de Paka, ces chutes improbables sont comme des attendues propres à déclencher le rire, et l’un des moteurs de l’humour de Paka est bien l’accumulation, qui ne peut naître que de la connaissance régulière des strips. Surtout, ce qui fait toute la force de ce webcomic est sa façon de piocher dans l’ensemble des références de la culture geek pour attirer vers lui un public spécifique. Le blog de Paka est le représentant français des nerdcore strips, genre courant dans les débuts de la bande dessinée en ligne aux Etats-Unis !

Plusieurs dessinateurs de bande dessinée numérique diffusée en ligne ont su réinvestir les codes du comic strip pour un nouveau media. Comme dans les journaux, ce format est utile pour fidéliser, voire même créer, un lectorat autour d’un webcomic. Le rythme d’écriture de l’auteur, qui publie son strip quotidien, est le même que le rythme du lecteur qui revient tous les jours découvrir un nouveau strip.

Mais les modalités de diffusion propres au Web vont modifier le comic strip, en particulier dans son rythme de lecture et donc dans ce « troisième temps » de newspaper strip qui perd la régularité qu’il pouvait avoir dans le cas de la presse papier où la parution du strip coïncidait systématiquement avec un support différent. Sur Internet, le lecteur peut gérer son propre temps de lecture grâce à des outils variés tels que les flux RSS, les favoris, les agrégateurs de liens. Le temps qui s’écoule entre deux strips n’est plus égal et homogène.

Sur La Bande pas dessiné, le webcomic de Navo, les possibilités de lecture sont dispersés un peu partout : ordre chronologique ou antchronologique, liste des épisodes, hasard, abonnements...

Alors le problème du dessinateur est de recréer une temporalité. L’une des solutions vient de l’extérieur : la blogroll de Matt, blogsbd.fr, annonce les mises à jour d’un ensemble de blogs bd, joue justement sur ce troisième temps du newspaper strip en créant une périodicité artificielle pour l’internaute qui a simplement à consulter la blogroll pour se tenir au courant des mises à jour.

Mais la nécessité de recomposer un temps de lecture se voit sur les différents webcomics qui se servent des possibilités de navigation du Web (catégorisation, archivage…).

La gestion des archives est un exemple de cette recomposition que l’auteur peut désormais proposer. : Jibé recompose ses strips en « saisons » thématiques, Phiip reconstruit l’unité des histoires. Ils rappellent des unités narratives présentes dans les strips, mais qui ne peuvent être concrètement perçues à cause de la publication periodique et, surtout antéchronologique, propre au format blog. D’autres dessinateurs comme Paka ou encore Navo, auteur de La Bande pas dessinée, ne vont pas plus loin, sur leur site, que de donner la liste des archives, mais utilisent les réseaux sociaux et informent, via facebook, leurs lecteurs des mises à jour. Sur le blog de Navo, on remarquera la possibilité « un épisode au hasard », un mode de lecture original qui n’est possible que dans le cas de gag-a-day stripqui ne sont pas à suivre.

Enfin, le site webcomics.fr est un bon exemple de recomposition automatique permise par la diffusion en ligne et de la gestion nouvelle des différents niveaux de lecture. Sur cet hébergeur, les auteurs publient des strips à leur propre rythme. Mais choix est offert au lecteur, par l’interface de consultation, de revenir au début pour lire les strips dans l’ordre, comme dans le cas de ce strip de Wayne Foetus et foetus. Ces considérations techniques peuvent sembler dérisoires. Mais l’interface conçue sur webcomics.fr rend à la fois possible la publication périodique et l’engendrement automatique d’un « recueil » à jour, une pratique qui a pu exister dans les comic strips papier à succès qui donnaient lieu à un recueil. Mais avec les possibilités du numérique,

la lecture en recueil se génère automatiquement grâce à l’archivage. A chaque fois, les rythmes de lecture laissées au lecteur sont des réponses de l’auteur à la question de l’équilibre entre les différents niveaux de strip : l’épisode, l’histoire, la série. A côté de la lecture traditionnelle par épisode périodique demeurent d’autres rythmes de lecture.

La page de présentation de Foetus et foetus de Wayne sur Webcomics.fr fait déja office de recueil auto-généré.

Le plus étonnant encore est que le format du strip ait connu une seconde vie sur Internet dans un champ culturel francophone qui l’avait abandonné. Doit-on y voir l’influence des webcomics américains ? Ou, d’une façon plus générale, le format périodique du strip n’est-il pas idéal pour une publication en ligne ?