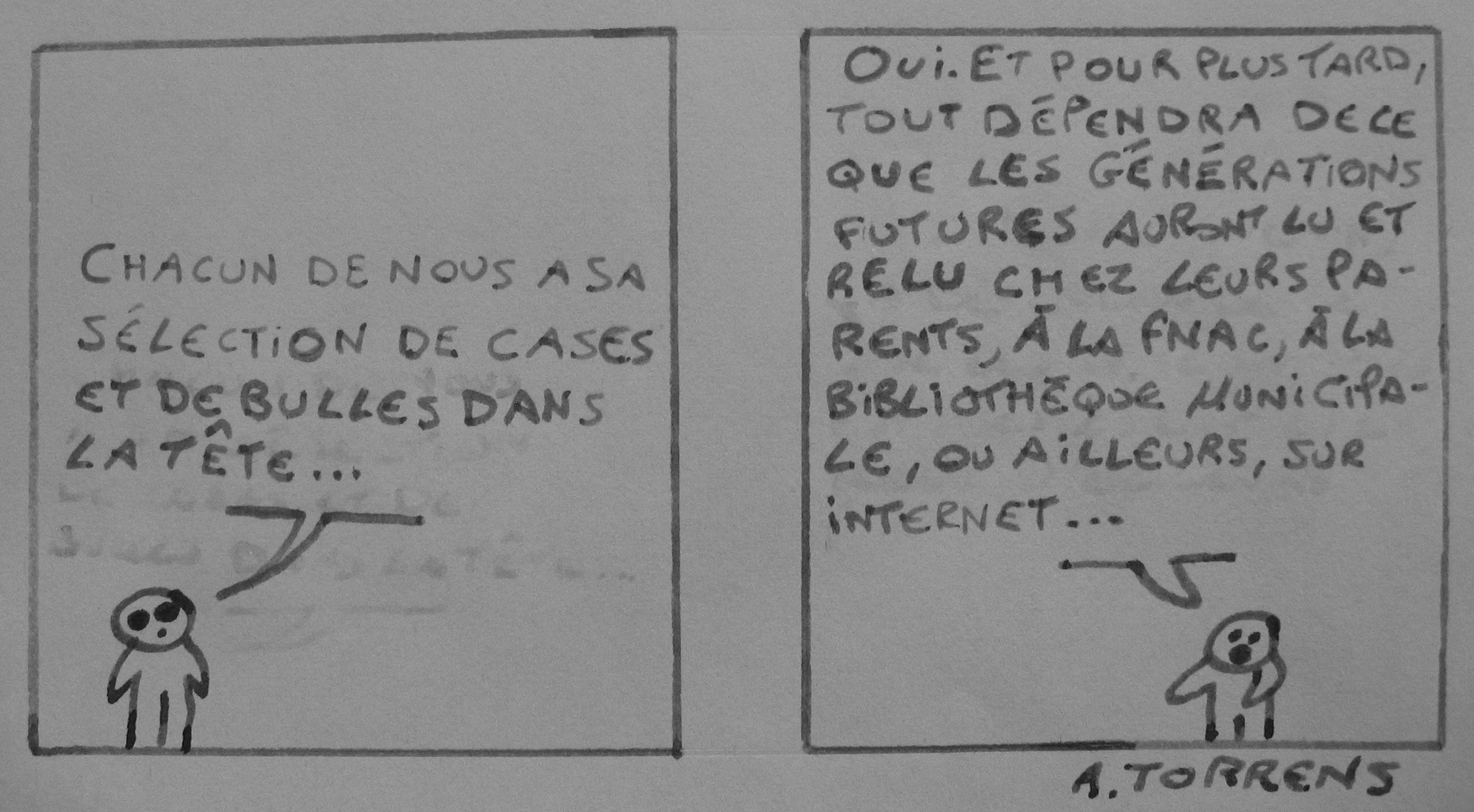

Cet article m’a été inspiré par un billet de Sébastien Naeco sur son blog le comptoir de la bd. Il s’interrogeait sur les enjeux de la conservation de la bande dessinée numérique. On pourrait considérer la question comme peu importante alors même que le modèle économique est extrêmement mouvant et diversifié. Néanmoins, il est certain qu’un véritable patrimoine graphique est en train de se former et que sa sauvegarde à long terme (c’est-à-dire pour les générations futures) va poser des problèmes. Lors de la table ronde sur la bande dessinée numérique à l’enssib, Catherine Ferreyrolle, de la Cité de la BD, avait donné l’exemple d’un site Internet sur la patrimoine de la bande dessinée qui avait dû disparaître de la toile et qui a été sauvé de justesse.

Le bon côté, c’est que la bande dessinée est loin d’être seule face à ce problème. C’est la création numérique dans son ensemble, en ligne ou hors ligne, qui pose la question de sa conservation. Car je pense avant tout à la bande dessinée numérique native, celle qui n’a aucun équivalent papier (à part peut-être l’original de son créateur). Conserver les documents numériques, c’est autant pour d »éventuels lecteurs du futur curieux de la culture des années 2000 que, à moyen terme, pour les chercheurs susceptibles de travailler sur la bande dessinée numérique. Dans ces deux articles, je vais aborder cette question sous l’angle que je maîtrise le mieux : la conservation institutionnelle par des établissements publics, en l’occurence les bibliothèques (on reste encore symboliquement dans le domaine du livre).

Deux pistes me semblent envisageables pour considérer la conservation institutionnelle de la bande dessinée numérique : la mise en place progressive d’un dépôt légal pour les e-books et le dépôt légal du Web, en fonctionnement en France depuis 2007.

Le dépôt légal à l’heure du livre numérique

Institutionnellement, c’est à travers le principe du dépôt légal que s’opère la conservation du patrimoine en France. En 1537, un édit de François Ier ordonne un dépôt de tous les ouvrages imprimés paraissant en France pour former la bibliothèque royale qui deviendra, en 1790, bibliothèque nationale (puis impériale selon les régimes politiques successifs). Depuis lors, il n’a connu d’interruptions qu’entre 1790 et 1793. Au début du XVIe siècle, la première imprimerie apparaît en France en 1470 à la Sorbonne, et c’est l’arrivée en France d’un nouveau support pour la création qui vient s’ajouter au traditionnel manuscrit (et qui mettra du temps avant de s’y substituer réellement). Il est de coutume de comparer l’avènement du numérique avec celui du numérique dans le sens où l’introduction d’un nouveau support va modifier en profondeur les conditions d’accès et de diffusion du savoir et des oeuvres d’art. De mon côté, je vais éviter de trop insister sur cette comparaison, qui n’est pas sans défaut. Mais ce qui m’intéresse ici, c’est que le pouvoir royal (nous sommes en pleine construction de l’Etat moderne centralisé à la française) finit, au bout de plus de cinquante ans, par se préoccuper de la question de la sauvegarde de toute cette production imprimée d’un genre nouveau. L’enjeu principal est bien sûr de contrôler ce qui s’imprime : la censure s’appliquait alors et les imprimeurs-libraires devaient demander un privilège royal avant de pouvoir publier un ouvrage, ceci aussi pour éviter le plagiat avant l’introduction du droit d’auteur en 1791. Mais, sur le long terme, le sens du dépôt légal a changé. La bibliothèque royale devenue nationale a symboliquement ramené les imprimés déposés à ce titre dans le giron du peuple, et plus seulement du roi. Puis, la liberté d’imprimer octroyée non sans heurts et sursauts durant le XIXe siècle annule le caractère de censure préalable que pouvait avoir le dépôt légal sous l’Ancien régime. De nos jours, le dépôt légal sur les livres imprimés a avant tout comme objectif d’assurer la préservation d’au moins deux exemplaires de tout livre édité en France.

Cela veut-il dire que l’actuelle Bibliothèque nationale de France possède tous les ouvrages parus depuis 1537 ? Non, car l’obligation de dépôt légal a été peu respectée durant les XVIe et XVIIe siècle et les fonds anciens souffrent de lacunes, qui ont cependant pu être résolues par des dons ou des achats postérieurs au sein de la BnF. Il faut attendre le XVIIIe siècle, et plus encore le XIXe siècle, pour que le dépôt éditeur fonctionne efficacement. Il demeure quelques lacunes connues, cependant, en particulier pour la bande dessinée et la littérature pour enfants jusqu’au milieu du XXe siècle, dont les dépôts ne faisaient pas l’objet d’une attention spécifique, ni de la part des éditeurs, ni de la part des dépositaires.

De nos jours, le dépôt légal est défini de la façon suivante sur le site de la BnF : « Le dépôt légal est conçu comme la mémoire du patrimoine culturel diffusé sur le territoire national et englobe donc des œuvres étrangères éditées, produites ou diffusées en France. Institué en 1537 par François Ier, il permet la collecte, la conservation et la consultation de documents de toute nature, afin de constituer une collection de référence, élément essentiel de la mémoire collective du pays. ». C’est bien la notion de « patrimoine », en tant que mémoire collective de la nation, qui est mis en avant comme justification de la collecte. Il possède plusieurs caractéristiques, qui, on va le voir, vont être remise en question avec le numérique :

le dépôt légal vise à l’exhaustivité (c’est tout le patrimoine national que l’on conserve).

le dépôt est obligatoire de la part des éditeurs ; il est la condition pour recevoir un numéro d’identification international dont chaque livre est pourvu (ISBN).

le dépôt légal conserve l’oeuvre en tant qu’objet matériel, ce qui signifie que chaque réédition (pas réimpression) d’un même livre est déposée.

Le second exemplaire du dépôt légal est remis à la bibliothèque municipale d’une ville de la région d’impression.

Dès les XVIIe et XVIIIe siècles, le dépôt légal se voit élargi à d’autres supports que le livre par différents textes législatifs : les estampes, cartes et plans en 1672, la musique imprimée (partitions) en 1714. Puis, à partir du XIXe siècle, l’apparition d’un nouveau support de création entraîne automatiquement une modification du dépôt légal : les lithographies en 1817, la photographie en 1857, les phonogrammes et vidéogrammes en 1925, les films en 1977, l’audiovisuel (radio et télévision), les logiciels et les jeux vidéos en 1992, les chaînes cablées en 2002-2007, le web et les bases de données en 2006. Dans tous les cas cités, il faut compter avec le temps de mise en place efficace du processus de dépôt : les lacunes restent nombreuses et dans certains cas, comme la radio et la télévision, et bien sûr le web, l’idéal d’exhaustivité a été abandonné.

En effet, ces vingt dernières années, le dépôt légal a connu des modifications énormes liées à l’arrivée de nouveaux supports de la culture, dont le numérique. Il est aidé dans sa tâche par l’Institut national de l’audiovisuel qui prend en charge, comme son nom l’indique, le dépôt de la radio et de la télévision, et par le Centre national de la cinématographie pour les films. Mais il est clair qu’avec la multiplication des supports du XXe siècle, l’utopie de vouloir conserver l’intégralité de la culture française prend du plomb dans l’aile. Par exemple, dans le cas de la radio, le dépôt légal n’est instauré qu’en 1992 alors que ce média existe depuis le milieu des années 1920 : avant 1990, les lacunes sont très importantes. Pourtant, tout se passe comme si le système législatif du dépôt légal survivait aux grandes évolutions culturelles.

Quid du « livre numérique », qui nous intéresse plus particulièrement dans la mesure où la bande dessinée appartient au régime du livre et de la presse ? Il faut rappeler ici que le concept est encore récent : on commence à parler de livre numérique (commercialement parlant) dans les années 1990. Or, on l’a vu, l’instauration du dépôt légal a toujours un décalage plus ou moins grand avec l’apparition du support. La BnF en est actuellement au stade de la réflexion, même si un département du dépôt légal numérique a été créé, notamment à la faveur de la loi DADVSI (2006) qui instituait le dépôt légal du Web et, d’une façon générale, des « signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique ». Dans l’état actuel des choses, la collecte des livres numériques n’est envisagée qu’à travers le dépôt légal du Web. Ce qui n’est bien sûr pas réellement satisfaisant dans la mesure où 1. le dépôt légal du Web n’est pas exhaustif 2. une offre de livres nativement numériques et payants commence à se développer, offre à laquelle les robots de collecte du Web n’ont pas accès pour des raisons de codes d’accès et de nécessaires abonnements. De plus, on revient ici sur l’idée que le dépôt est réalisé par les éditeurs : la collecte est à l’initiative de la BnF.

Quelques éditeurs numériques commencent à s’associer à la BnF pour organiser un dépôt légal numérique. C’est notamment le cas de publie.net, la maison d’édition numérique de François Bon, qui est intervenue très tôt pour bénéficier du dépôt légal BnF. Numeriklivres, si je ne me trompe pas, en bénéficie également. Parallèlement, d’autres éditeurs et e-distributeurs se sont rapprochés de la BnF pour rendre disponible leurs ouvrages numériques et en permettre l’accès via Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, et dans les murs de la BnF. Cela ne constitue pas encore un « dépôt légal » officiel, mais l’exploration d’un partenariat entre la BnF et les éditeurs et distributeurs numériques pour trouver de nouvelles solutions. Les éditeurs déposent une copie numérique du livre, que la BnF a pour charge de conserver et d’indexer. En revanche, la question de la consultation par les usagers n’est pas encore complètement réglée : nous sommes surtout dans une phase où on réfléchit à la conservation du patrimoine plus qu’à sa diffusion. Bref, tout cela se met doucement en place, en sachant que la voie de dépôt privilégié reste le dépôt légal du Web, que j’aborderais dans un second article.

Une des solutions envisagées, comme l’explique Sophie Derrot dans son mémoire Quel dépôt légal pour les ebooks ?, est de calquer la procédure de dépôt électronique sur la procédure de dépôt physique : les éditeurs numériques déposeraient individuellement leurs fichiers numériques et recevraient en échange un numéro ISBN d’identification (numéro international remis à tous les livres imprimés dans le monde). Cette procédure permettrait en outre d’améliorer le dépôt des « métadonnées », c’est-à-dire de l’ensemble des données associées à un livre numérique (nom de l’auteur, mots-clés, droits d’auteur associés, conditions d’accès, caractéristiques techniques du fichier…) qui en facilitent le traitement et la gestion par la BnF et sont indispensables pour permettre aux usagers des bibliothèques d’y accéder, via les catalogues, notamment.

Sur la plan purement technique, la BnF commence à mettre en place un circuit de conservation et d’archivage pérenne des données numériques au sein d’un « magasin » appelé SPAR. L’objectif est de préserver sur le long terme l’intégrité des documents numériques (que l’on dit souvent fragiles), et de s’assurer qu’ils soient toujours lisibles dans l’avenir. Ce processus est le même pour les documents numériques natifs et les documents numérisés, en particulier les numérisations de la BnF elle-même. Tout cela pour avoir à l’esprit que la BnF mène une véritable réflexion globale sur l’archivage des documents numériques, en collaboration avec les autres bibliothèques du monde. Pour cette raison, la voie du dépôt légal institutionnel me semble une des meilleures pour assurer la sauvegarde du patrimoine numérique.

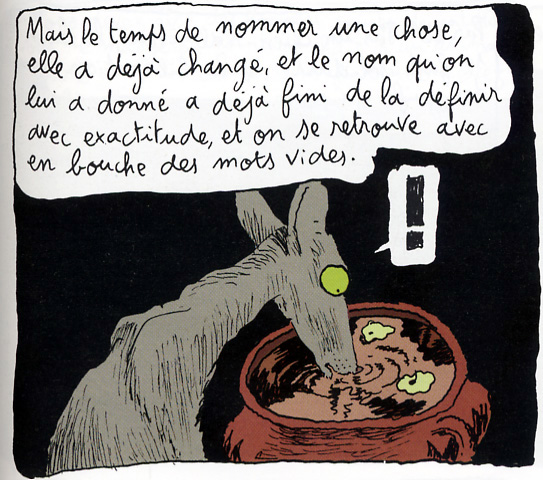

Reste la question de la définition du livre numérique, et c’est là que le bât blesse, en particulier pour la bande dessinée. Pour l’instant, la définition du livre numérique retenue par le législateur me semble trop restrictive : « Le dépôt légal concerne les e-books ou livres numériques, termes utilisés pour désigner un objet numérique ressemblant en partie à une monographie imprimée sur papier et diffusé en ligne. ». Présente sur le site de la BnF, cette définition a été confirmée lors de la récente loi sur le prix unique du livre numérique, votée en mai dernier : un livre numérique est un document numérique qui « ressemble » à un livre. Comprendre ici : qui contient une couverture, une table des matières, etc. C’est-à-dire tout le « paratexte » du livre papier tel qu’il s’est défini durant les XVe et XVIe siècle. Cette définition est non seulement restrictive, mais surtout peu engageante pour l’avenir du livre numérique qui risque de s’éloigner de plus en plus de la matrice du papier. C’est particulièrement le cas dans la bande dessinée.

La bande dessinée : quels écueils ?

Quand on regarde l’offre de bandes dessinées numériques, on comprend que cette solution du dépôt légal du livre numérique n’est pas forcément adaptée. Elle l’est dans le cas des bandes dessinées « numérisées ». Izneo fait d’ailleurs partie des éditeurs associés à Gallica. Et une fois de plus, on peut regretter que les oeuvres numérisées fassent l’objet d’un meilleur traitement que les oeuvres nativement numériques.

Ces dernières sont effet loin de toute correspondre à la définition d’un livre numérique telle qu’elle est actuellement établie par la législation française. Et cette remarque nous conduit à une observation intéressante : autant l’offre de livres numériques « textes » s’est développée en suivant le modèle du livre papier, autant l’offre de bandes dessinées numériques n’a pas suivi ce chemin. Dans le premier cas, un rapide tour d’horizon des éditeurs numériques nous montrent en effet que la ressemblance avec le livre papier est recherchée : chez publie.net ou numeriklivres, le livre numérique que vous téléchargez possède une couverture, une table des matières le cas échéant, une division en page est même prévue si vous le téléchargez au format pdf. Dans le second cas, certains éditeurs numériques de bande dessinée ont choisi une piste identique en concevant des interfaces de lecture qui conservent l’aspect de la bande dessinée papier, notamment dans le format de la page ou du strip : c’est le cas des albums que l’on trouve sur Foolstrip, Manolosanctis et 8comix. Les oeuvres présentes sur ces sites pourraient faire l’objet d’un dépôt légal du livre numérique « traditionnel », par leur ressemblance avec le livre papier. Cela interviendrait sous la forme d’un fichier numérique contenant l’oeuvre dans son intégralité.

En revanche, certaines bandes dessinées nativement numériques n’ont fait que s’éloigner de leur modèle papier. Prenons quelques exemples. Les autres gens n’a que peu à voir avec un livre. D’une part, chaque épisode ne constitue pas un « fichier » individuel identifiable, le principe même de ce projet étant d’être une publication potentiellement « infinie ». D’autre part, le système de la page se trouve complètement éclatée. Cette observation vaut aussi pour les publications d’Ave!comics (Bludzee, Seoul district) pour supports mobiles : la réflexion même de cette maison d’édition est d’adapter la lecture numérique à un support différent, et cela passe par le refus des codes traditionnels de la bande dessinée papier. Si l’on se tourne vers quelques publications gratuites, des problèmes de définition se posent également. Prise de tête de Tony emprunte autant aux formes du jeu vidéo qu’à celui de la bande dessinée. Enfin, le développement du Turbomedia, dans des oeuvres tels que Opération cocteau pussy de Fred Boot regarde plutôt du côté de l’animation graphique.

Surtout, on comprend que considérer la bande dessinée numérique seulement à l’aune du « livre » serait passer à côté du gros de la production de webcomics et de blogs bd français. Dans tous ces exemples, l’enjeu du format est crucial. Dans la production papier, livre texte et livre image sont imprimés sur le même papier. Mais dans le cas du numérique, le texte et l’image font l’objet de formats numériques encore différents (qui tendent peut-être à converger, toutefois) qu’il faut prendre en compte pour la conservation. Dans le cas de beaucoup d’oeuvres citées plus haut, ce sont des formats Web qui dominent pour diffuser de l’image.

Enfin, le dépôt légal de la bande dessinée numérique en tant que livre numérique pourrait poser un autre problème, logistique cette fois. En effet, depuis 1984, le dépôt légal de la bande dessinée est partagé par la Cité de la bande dessinée et de l’image qui est « pôle associé » de la BnF pour le dépôt légal, ce qui signifie qu’elle reçoit le second exemplaire des bandes dessinées déposées au titre du dépôt légal. C’est à la bibliothèque de la CIBDI que revient la mission spécifique de conserver le patrimoine de la bande dessinée française pour constituer ce qu’on appelle le « fonds patrimonial ». Ce fonds a une valeur exhaustive ; il est censé constituer la mémoire de la bande dessinée. Or, l’équipe et les moyens de la CIBDI sont relativement réduits et la gestion du patrimoine numérique de la bande dessinée demanderait un investissement très important.

Il faut aussi penser en terme de consultation : déposer les bandes dessinées numériques, c’est bien. Mais encore faut-il en donner accès au public. C’est le second versant du dépôt légal, en sachant que le régime actuel des collections du dépôt légal à la BnF est celui d’un accès restreint pour les chercheurs et personnes accréditées par la BnF, non par le grand public, qui n’a pas accès à l’intégralité des collections (quel que soit leur support) mais seulement à une partie. Les modalités de consultation sont à penser et, dans le cas de la bande dessinée, la complexité des formats peut poser problème. Dans le cas du livre numérique « texte », les formats pdf et epub tendent à se développer. Mais beaucoup de bandes dessinées numériques se retrouvent dans des formats flash, notamment pour des questions d’interactivité et d’animation.

Le dépôt légal des bandes dessinées numériques pose des problèmes importants qui interrogent sur la possibilité de conserver ce qui appartient désormais au patrimoine de la bande dessinée. Parce qu’elle tend à se différencier nettement des formats papier, la bande dessinée numérique n’est pas forcément un objet idéal pour un dépôt légal du livre numérique encore en gestation. La meilleure façon de capter son patrimoine semble toutefois être du côté du dépôt légal du Web, dans le mesure où ce dernier n’est pas restreint par la définition du « livre numérique ». C’est cette solution que j’examinerais dans mon prochain article.

Pour en savoir plus :

Page de la BnF consacrée au dépôt légal

Les réflexions sur le livre numérique proviennent du mémoire de Sophie Derrot, Quel dépôt légal pour les e-books ?, enssib, 2011.