Quittons un instant les débats troublés sur la bande dessinée numérique, sur son modèle économique, sur les odieux pirates de l’industrie culturelle, sur l’impossibilité ontologique de nommer cette « chose » qui nous apparaît sous de multiples aspects… Et revenons près de cent ans en arrière. Entre les deux guerres mondiales, pour être précis. Allons gaiement démolir des clichés sur la bande dessinée de ce temps.

Il est un cliché qui a la vie dure, c’est celui qui consiste à dire, dans une double rhétorique, que la bande dessinée française du début du XXe siècle était principalement destinée aux enfants ; et que la bande dessinée américaine n’est connue en France qu’avec l’arrivée du Journal de Mickey en 1934. Et encore, je vous adresse là la version soft du cliché, la version hard conduisant à enlever l’adjectif « français » (et faire d’une exception française une réalité mondiale) et à affirmer que la bande dessinée est née comme media pour enfants. Or, je vais vous donner dans cet article des arguments formidables pour contredire les facheux qui auraient le malheur d’affirmer devant vous, dans les dîners mondains, de telles inepties. J’ajoute qu’en prime je vous explique comment le leur prouver en direct, au moyen d’une simple connection Internet. Mon exposé sera émaillé de liens vers des documents numérisés soit par le CIBDI, soit par la BnF (voir notamment cette page de la Lettre de Gallica, Gallica étant la bibliothèque numérique de la BnF).

Ces deux affirmations ne sont que les deux faces de l’héritage paresseux d’une historiographie de la bande dessinée qui s’est formée dans les années 1960-1970 en portant au pinacle les auteurs américains traduits en France dans les journaux pour enfants des années 1930 et en introduisant l’idée d’une progression de la bande dessinée francophone de l’école belge de l’après-guerre à Pilote, ce dernier titre symbolisant le si fameux mais si faux « passage à l’âge adulte », à cause des titres qu’il engendre dans les années 1970 (Fluide Glacial, Métal Hurlant…). En réalité, ces deux affirmations sont fausses : 1. il existe une bande dessinée de presse pour adulte avant 1945 2. la bande dessinée américaine a pénétré le marché français au moins depuis les années 1900 (mais probablement avant). Les deux, on le verra, sont en partie liés.

Au passage, deux sites à visiter pour ceux qui s’intéresseraient à la bande dessinée de presse d’avant 1945, en France et ailleurs : le vénérable site Coconino World (http://www.coconino-world.com/) ; le blog de John Adcock Yesterday’s papers (http://john-adcock.blogspot.com/), toujours riche en images sur les bandes dessinées des siècles passés.

Un peu d’histoire ne nuit pas

Revenons un peu en arrière. Depuis les travaux de David Kunzle, relayés en France par Thierry Groensteen, Benoît Peeters et Thierry Smolderen, on sait à quel point les années 1890 ont été riches en expérimentations dans le domaine de la narration graphique, en France comme aux Etats-Unis. J’emploie à dessein le terme « narration graphique », mais c’est bien de bande dessinée dont on parle ; ou, plus précisément, l’enjeu est bien de retracer la généalogie de la bande dessinée. « Narration graphique » me permet d’esquisser une réflexion sur les rapports entre bande dessinée et dessin de presse en évitant le piège des catégories prédéfinies.

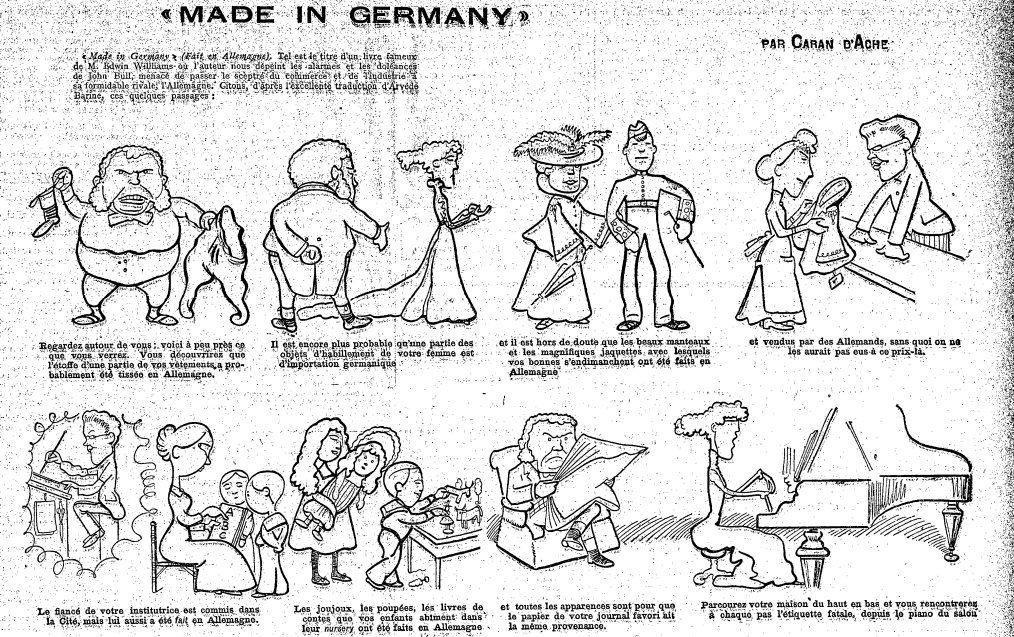

Dans ces années 1890, deux phénomènes ont lieu. D’une part, l’essor d’une presse satirique à la suite de la loi sur la liberté de la presse en 1881 (associé à des évolutions techniques en matière d’impression) entraine la multiplication de journaux illustrés et, par ricochet, l’adoption définitive de la narration graphique par les dessinateurs de presse, dans des journaux comme Le Rire. Je vous invite ici à feuilleter les exemplaires du Rire numérisés par la CIBDI pour vous rendre compte de la présence d’oeuvres qu’on assimilerait nous à de la bande dessinée. Le phénomène n’a rien de neuf : il était déjà en route depuis plusieurs décennies, mais il me semble que les années 1890 l’entérinent définitivement. En effet, nombreux sont les dessinateurs de presse qui vont mener, dans le domaine de la narration graphique, des expériences relativement inédites : Adolphe Willette et Steinlein dans Le Chat Noir et, surtout, Caran d’Ache, qui se spécialise dans le dessin muet. Là encore, les numérisations de la CIBDI nous renseignent sur l’oeuvre de ce dessinateur qu’on aurait tort de ne traiter que comme un précurseur de la bande dessinée. Ses oeuvres existent pour elles-mêmes, dans le contexte de la presse humoristique de l’époque.

Il arrive que dans ses dessins hebdomadaires pour Le Figaro, Caran d'Ache réalise un dessin en plusieurs séquences, ici le 8 janvier 1900 (extrait).

Le deuxième phénomène m’intéresse moins aujourd’hui, je vais donc me contenter de le citer pour mémoire. La narration graphique s’installe durablement dans la culture enfantine, à travers les titres d’une presse en pleine évolution, qui accueille l’image dans ses pages (Le Petit Français illustré fait paraître La Famille Fenouillard de Christophe en 1893, ce qui sert de jalon symbolique et cette appropriation par la culture enfantine de la narration graphique). De fait, c’est bien dans cette débouché spécifique de l’art du dessinateur qu’elle connaît ses succès les plus visibles (Bécassine de Pinchon, Les Pieds Nickelés de Forton).

Une bande dessinée pour adultes avant 1945

La bande dessinée pour adultes des années 1890 a été bien étudiée par les auteurs cités plus haut et on connaît sa qualité, son originalité et ses maîtres. Toutefois, à partir des décennies 1900-1910, les données sont beaucoup moins bien maîtrisées. Et l’historien doit ici faire le constat d’une méconnaissance de la réelle diffusion des procédés de narration graphique chez les dessinateurs de presse, qui l’oblige à suspendre son jugement. En apparence, aucun « maître » de l’envergure de Caran d’Ache (qui meurt en 1909) ne semble se distinguer. Mais ne se fier qu’aux chef-d’oeuvres n’est pas une bonne façon de faire de l’histoire. Je n’ai ici que des intuitions liées à la compagnie des grands journaux d’avant-guerre, faute de pouvoir étudier la question de près. Il me semble que le phénomène qui se produit dans les premières décennies du XXe siècle est une dilution de la narration graphique en tant qu’un des procédés possibles dans la gamme du dessinateur de presse. Ainsi, la plupart des dessinateurs de presse de cette époque font des bandes dessinées sans saisir l’autonomie propre que l’on peut donner à cette forme de récit par l’image. J’ajoute aussi que cette dilution dans le dessin de presse l’enferme dans le registre comique.

Certes, ce n’est pas le procédé le plus courant. Par la force de la tradition, on lui préfère l’image seule avec dialogue sous l’image. Par la force de la tradition et, sans doute aussi, par les contraintes de place imposées par les rédacteurs des journaux, qui ne laissent que très rarement l’espace suffisant pour dérouler un strip en plusieurs cases. Mais, malgré tout, le cas se trouve, et il est inutile d’arguer toute idée de « progrès » : la narration graphique est un procédé connu et maîtrisé par les dessinateurs depuis le XIXe siècle, il n’y a rien d’étonnant à cela. Tout au plus les conditions éditoriales décident du succès de tel ou tel procédé : après 1918, le succès des hebdomadaires satiriques type Le Rire décline et la plupart des dessinateurs de presse investissent au contraire les grands quotidiens où, justement, on ne leur laisse qu’une case, mais où, au moins, il y a beaucoup de travail. Un véritable mouvement de fond s’amorce à partir de 1920 : les grands quotidiens publient de plus en plus régulièrement des dessins de presse, jusqu’à en faire des rendez-vous hebdomadaires, puis quotidiens, pour leurs lecteurs.

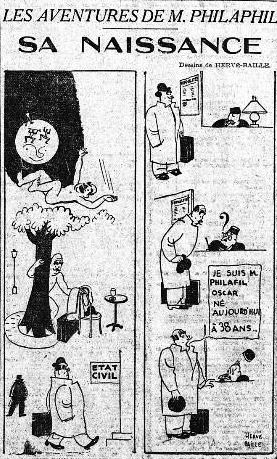

Les aventures de M. Philaphil d'Hervé Baille dans L'Intransigeant, le 10 janvier 1930, une tentative de sérialisation.

Cette croissance du dessin dans les quotidiens (donc promis à une publication à grand tirage et très lue) finit par s’ouvrir à des dessins plus longs, à des « strips », voire à des séries. L’apogée de ce mouvement se situe quelque part autour des années 1950. Ici, il faut lire l’ouvrage malheureusement très difficile à trouver d’Alain Beyrand, De Lariflette à Janique Aimée, dictionnaire des bandes paraissant dans la presse quotidienne française après 1945. Il permet de rompre définitivement l’idée que la bande dessinée pour adulte apparaît dans les années 1970. Je me contenterais ici de citer la question rhétorique et provocatrice posée en introduction par Alain Beyrand : « A quelle époque les français adultes ont-ils lu le plus de bandes dessinées ? Réponse : de 1945 à 1975. ». En effet, la plupart des journaux quotidiens publient parfois jusqu’à une dizaine de séries de bande dessinées (découpées en strips) tous les jours. La pratique a presque entièrement disparu de nos jours et est malheureusement oubliée. Pourtant, et sans même parler des expériences avortées du début des années 1960 (Chouchou, les éditions Eric Losfeld), la bande dessinée pour adulte ne représente pas un progrès qui fait suite à l’évolution de Pilote.

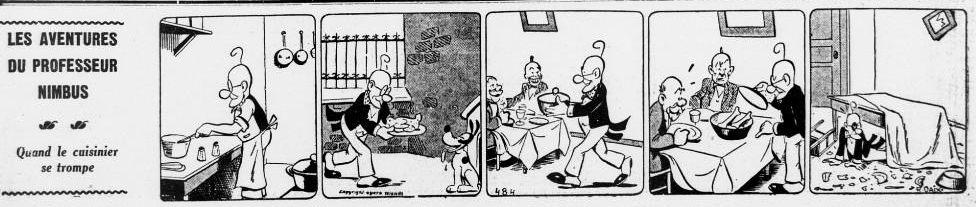

Certes, on trouvera de nombreuses objections fallacieuses pour démontrer que « cette bande dessinée de quotidiens ne vaut pas le coup d’être considérée » : il s’agit de séries de médiocres qualités, souvent des adaptations de classiques de la littérature, ou des déclinaisons de Professeur Nimbus, le grand succès de la presse quotidienne des années 1930. Leurs auteurs eux-mêmes s’identifient avant tout comme des journalistes plus que comme des dessinateurs : ils sont salariés d’une agence de presse qui redistribue les bandes dans la presse, sur le modèle américain. Ils ne se prétendent pas artistes créateurs, non par auto-dénigrement de leur travail, mais pour toucher la sécurité sociale à une époque où les artistes freelance n’ont pas un statut très sûr (je reprends ici des théories d’Alain Beyrand). Cependant, en lisant ces pages remplies de strips, l’historien de la bande dessinée aurait bien tort de les exclure de son champ d’étude.

Le professeur Nimbus d'André Daix, la plus célèbre des bandes d'avant-guerre, est diffusé par l'agence Opera Mundi dans les grands titres de la presse régionale, ici Ouest-Eclair du 20 juillet 1937

L’arrivée des Amériques, entre le monde adulte et l’enfance

De ce premier constat qui permet de briser la première affirmation (pas de bande desinée adulte avant les années 1970), on peut en arriver à un second constat : la bande dessinée américaine est diffusée en France avant 1934, et pas de façon si marginale que ça.

La bande dessinée américaine qui arrive en 1934 en France (dans Le Journal de Mickey, Robinson, Hop là !) correspond en réalité à une évolution de la presse pour enfants qui appelle de nouveau contenus. Elle impressionne par le changement d’échelle dans les importations mais, en réalité, ne fait qu’accélérer un mouvement déjà ébauchée. La différence est que, jusque là, elle ne touchait pas une presse enfantine encore relativement conservatrice et peu encline à diffuser des bandes américaines. En revanche, deux autres supports sont utilisés pour diffuser de la bande dessinée américaine dans l’entre-deux-guerres : l’album et la presse non spécialisée pour enfants.

Je passe vite sur le cas des albums. L’exception connue est celle de Buster Brown de Richard Felton Outcault, qui fait l’objet d’un album chez Hachette dès 1902. Peut-être est-ce une réponse aux albumls d’Albin Michel qui emploie le dessinateur français Christophe. Mais il s’agit d’une sortie relativement isolée, mais Hachette se révèle bien être un précurseur dans l’importation de comic strips américains mis en album. L’éditeur « habitue » en quelque sorte les enfants à l’arrivée massive qui va suivre en publiant dès 1928 la série Winnie Winkle sous le titre Bicot, et dès 1931 les séries Mickey et Félix le chat. Pendant que la maison d’édition Flammarion fait appel, pour sa collection du Père Castor, promue par les militants de l’éducation populaire, à des auteurs russes, Hachette, qui vise un plus large public, va voir du côté des Amériques. Deux stratégies éditoriales en direction de l’enfance se croisent pour un même type de production qui connaît un grand succès à cette époque : l’album.

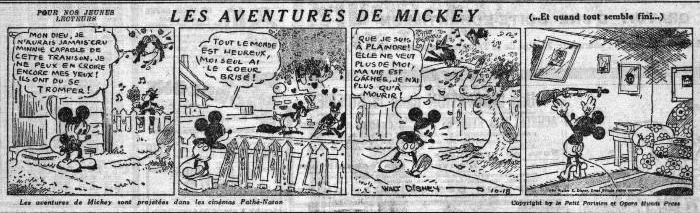

L’édition des albums d’Hachette est simultanés à des parutions dans la presse, au moins pour les trois séries citées : Bicot, Mickey et Félix. On se trouve déjà face à un phénomène de pré-publication, plus empirique que celui qui va se développer après la guerre. Quels journaux publient ces séries ? Dans le cas de Mickey et de Félix, c’est Le Petit Parisien, quotidien à très fort tirage (1 million d’exemplaires) qui commence à diffuser un strip par semaine de Félix le chat en mai 1930, puis de Mickey en octobre de la même année. Il faut resituer cela dans un grand mouvement qui touche la presse dans l’entre-deux-guerres : diversifier le contenu. La série dessinée est un moyen parmi d’autres (introduction de photographie, pages sportives, pages de la femme…) d’arriver à cette fin. Le Petit Parisien va être imité par ses concurrents directs, mais plus tardivement : Le Matin fait appel à Alain Saint-Ogan pour créer la série Prosper l’ours et Le Petit Journal publie Pat et Piou de Manon Iessel en 1934. La différence fondamentale est que Le Petit Parisien n’hésite pas à importer des séries américaines, là où ses concurrents préfèrent (pour des raisons que je ne prendrais pas le risque de supposer) les productions françaises. A noter que L’Echo de Paris, autre quotidien à grand tirage mais plus conservateur publie dès 1920 la série Frimousset de Pinchon dans ses pages « pour les enfants », signe d’une sensibilité à la production française spécifique d’histoires en images.

La presse quotidienne s'empare des comic strips américains et de leur notoriété déjà existante : ici Mickey dans Le Petit Parisien du 4 décembre 1930.

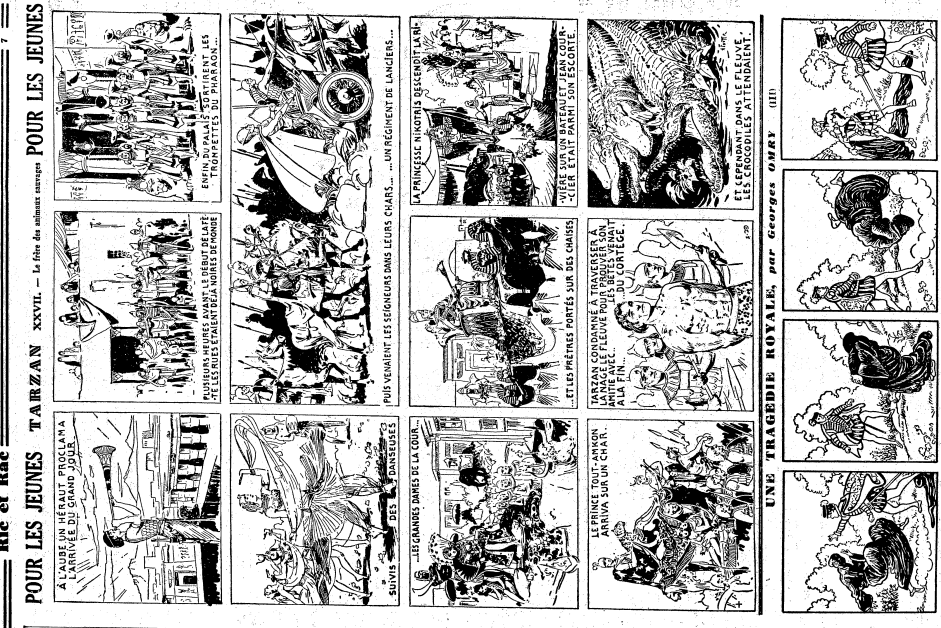

Dans le cas de Bicot, la série est diffusée dès 1924 dans un hebdomadaire dit « familial » (au sens où il s’adresse à toute la famille et se compose surtout de lectures de divertissement plus que d’information ; le concept est importé des Etats-Unis), Dimanche-Illustré. Il n’est pas le seul : Dimanche-Illustré publie aussi sous le titre La Famille Mirliton la série de Sidney Smith The Gumps. Le concurrent de Dimanche-Illustré, Ric-Rac, prend le pli. En 1933, il commence à diffuser la série Tarzan, tout en continuant à diffuser la série du français Mat Les aventures de Pitchoune fils de Marius (1930). Dans ces choix d’importer des oeuvres américaines et de les mêler aux françaises (le public n’en sait sans doute rien), rien qui sorte de l’ordinaire : Dimanche-Illustré et Ric-Rac imitent consciemment des formules éditoriales américaines et on trouve souvent dans leur page de dessins d’humour des dessins empruntés à des journaux anglais, américains ou allemands (Punch, Chicago Tribune, Fliegende Blätter).

Tarzan de Burne Hogarth est diffusé dès 1933 dans Ric et Rac, un hebdomadaire familial (planche du 2 décembre 1933). Remarquer en dessous le début d'une planche du dessinateur français George Omry.

Pourquoi ces pinaillages de date ? Quelle importance que la bande dessinée américaine soit arrivée en France en 1934 ou avant ? Il y a en réalité un enjeu historique qui permet de mettre en avant la presse généraliste comme vecteur de bandes américaines, et non simplement la presse enfantine spécialisée, dont l’importance exagarée par l’historiographie dominante se trouve alors nuancée. Et surtout, il convient de dire que le lien entre les deux (diffusion dans la presse généraliste avant 1934 et dans la presse spécialisée après 1934) : dans les deux cas, c’est bien l’agence de presse Opera Mundi de Paul Winkler qui importe les comic strips américains. Seulement, à partir de 1934, elle décide de ne plus seulement distribuer les oeuvres à des journaux, mais de créer ses propres publications.

Cette analyse permet aussi de nuancer une autre affirmation. En apparence, c’est par le public enfantin que la bande dessinée américaine pénètre en France. En apparence seulement, et je justifie cette nuance de deux façons.

1. La mention « pour les enfants » n’est pas toujours présente, laissant supposer que le public visé est volontairement flou. Dans le cas de Félix le chat, par exemple, les publicités qui annoncent la série dans Le Petit Parisien parlent des « petits et des grands » qui se « réjouissent ». Et même dans le cas où la série est surmontée d’un bandeau « pour les enfants » (ce qui est la majorité des cas), il n’est pas impossible que des adultes aussi la lisent ; après tout, ils ont l’habitude de lire des dessins d’humour et ont donc un usage proche. Quelques témoignages de l’époque vont dans ce sens : originellement diffusée pour les enfants, certaines séries ne sont pas négligées par les adultes.

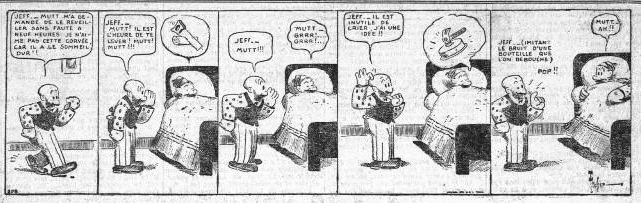

2. Il existe une exception que j’ai découvert au hasard de mes pérégrinations, comme une tentative sans lendemain de diffuser un comic strip pour adultes en France. Dès 1923, Le Petit Parisien (encore lui!) fait paraître Mutt and Jeff de Bud Fischer. Le cas est d’autant plus intéressant qu’on en saisit toute la mesure expérimentale : les journalistes ne savent trop que faire de ce curieux objet. Au début, les bulles sont conservées mais sous forme de dialogue, le nom de chaque personnage apparaissant dans sa bulle. Les strips sont diffusés de façon assez aléatoire, la périodicité hebdomadaire n’étant pas toujours respectée à la lettre. De fait, dans les années 1920, le modèle du comic strip américain pour adultes est encore un objet étranger à la presse française qui préfère un dessin isolé à une sérialisation qui automatise le rendez-vous avec le public. Le phénomène de sérialisation n’arrive que dans les années 1930, l’exemple le plus célèbre étant celui du Professeur Nimbus d’André Daix diffusé dans Le Journal à partir de 1934.

Un exemple étonnant : dès 1923, Le Petit Parisien tente de diffuser un comic strip américain en France. C'est Mutt and Jeff de Bud Fischer, ici le 19 juin 1923. Remarquer le curieux dispositif de dialogue dans la bulle.

BD et dessin de presse : un enjeu à penser

Dans les deux cas, les postulats de départ que j’ai essayé de démonter (la bd avant 1960 est destinée aux enfants et la bd américaine arrive en 1934) repose sur un sous-entendu méthodologique qui restreint le champ de la bande dessinée aux journaux spécialisés (dont les principaux contenus sont des bandes dessinées), modèle en effet dominant après guerre. Or, le fait est que c’est hors de ces journaux spécialisés que l’on déniche des contre-exemples.

Pour moi, les erreurs et préjugés qui demeurent encore sont liés à une impossibilité de penser simultanément « bande dessinée » et « dessin de presse ». Les deux catégories sont jugées comme des catégories étanches, d’un côté comme de l’autre. D’où un point aveugle qui empêche de percevoir les exemples de narration graphique diffusée dans les mêmes conditions que du dessin de presse : dans des quotidiens et hebdomadaire généralistes.

Les sources des images à retrouver sur Gallica :

Caran d’Ache dans Le Figaro

Hervé Baille dans L’Intransigeant, Les aventures de M.Philaphil

André Daix dans Ouest-Eclair : Le professeur Nimbus

Tarzan dans Ric et Rac

Mutt and Jeff dans Le Petit Parisien