Avis aux amateurs, étudiants ou simples curieux : les 20 et 21 novembre prochain auront lieu deux journées d’étude autour du thème Styles et figures d’auteurs: quelle autorité pour la bande dessinée ? L’occasion de rappeler que le monde universitaire sait aussi s’emparer de la réflexion sur la bande dessinée à l’aide de ses propres outils de lecture… Quelques mots sur le programme et les infos pratiques, des commentaires personnels et des pistes pour aller plus loin.

Deux ans de bande dessinée numérique (1/2)

L’un des sujets de prédilection de Phylacterium ayant toujours été la bande dessinée numérique, c’est ce sujet qui sera celui de mon premier article : un petit bilan de deux ans de bande dessinée numérique française. Que s’est-il passé entre l’automne 2012 et l’automne 2014 ?

Rappelez-vous, revenons deux années en arrière : nous avions laissé la sphère du récit numérique dans un état d’ébullition, tant sur le plan de la construction esthétique du média que sur le plan de sa construction comme industrie culturelle et comme pratique de lecture. En trois ans, entre 2009 et 2012, un nombre de projet novateurs avaient vu le jour ou avaient gagné en visibilité dans des directions très différentes : plateformes Izneo et Manolosanctis, multiples applications mobiles dont celles d’Ave!Comics, avec Bludzee, lancement des Autres gens de Thomas Cadène et son équipe de dessinateurs et scénaristes, œuvres novatrices financées par des éditeurs traditionnels comme 3 secondes de Marc-Antoine Matthieu chez Casterman, théorisation et mise en pratique du turbomédia comme nouveau paradigme esthétique, prix remis à Angoulême dans le cadre du pavillon Jeunes Talents…

La multitude des pistes ouvertes me faisait alors écrire dans mon Histoire de la bande dessinée numérique française en juin 2012 que la bande dessinée numérique en était arrivée au stade de « l’autonomisation » vis à vis de la bande dessinée papier dans la mesure où elle se construisait une nouvelle grammaire et que des essais de financement sans le soutien du papier naissaient peu à peu pour en faire une industrie culturelle autonome.

Deux ans après, le constat est plutôt mitigé : l’autonomisation dont je pouvais lire les premiers signes à l’été 2012 n’a pas débouché sur une véritable révolution et sur l’apparition d’un média à part entière… C’est ce phénomène que j’étudierais dans cet article en deux parties : d’abord le constat, ensuite une réflexion sur les raisons d’un ralentissement du rythme d’expansion de la bande dessinée numérique française.

BD numérisée : restructuration du marché et questionnement autour d’un piratage légal

Début 2012 la principale plateforme de diffusion de bd numérisées est Izneo, créée en 2010 comme un regroupement d’éditeurs mettant en commun leurs moyens pour prendre en charge la diffusion numérique de leur catalogue papier. Face à cette concurrence organisée, les plateformes historiques comme AveComics ! et Digibdi restent toutefois en jeu, même si Izneo a l’avantage de regrouper les éditeurs les plus imposants(1) en terme de production, en particulier les maisons du groupe Medias Participations (Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Kana, Flammarion, notamment) qui forment le cœur de la plateforme. Toutefois, l’unité d’Izneo tend à se fissurer à partir de 2012 à la suite de plusieurs mouvements : Delcourt (ayant racheté Soleil l’année précédente) et Glénat prennent leur distance avec le groupe et annoncent leur départ.

Le principal changement est l’arrivée d’un nouvel acteur de poids pour le marché français de la diffusion de bandes dessinées numérisées, Comixology. D’abord communauté de fans, cette compagnie américaine se lance à partir de 2009 dans la vente de bandes dessinées numériques ; elle lance la version française de son application à l’été 2013. On y retrouvera notamment, pour les titres français, Delcourt et Glénat.

Comme le souligne Xavier Guilbert dans sa numérologie 2014, l’arrivée de Comixology entraîne une augmentation du nombre de titres disponibles puisqu’en réaction le catalogue d’Izneo passe, entre avril 2013 et juin 2014, de 3 300 titres à 8 300, et le consortium lance une collection manga spécifique. Une des explications à cette augmentation est l’arrivée de nouveaux éditeurs dans le regroupement, des nouveaux éditeurs qui, pour ne pas être de gros producteurs, n’en sont pas moins des maisons historiquement installées : les Humanoïdes Associés (qui dispose de sa propre application depuis septembre), Futuropolis, Kazé manga, Ankama et, pour quelques titres de Lewis Trondheim, L’Association. Pour renforcer encore sa stratégie, Izneo s’associe à Numilog pour fusionner leurs catalogues (et la plateforme récupère au passage quelques titres de Delcourt et Glénat, mais aussi Hachette, détenant les droits d‘Astérix) et lance, au printemps 2014, une offre d’abonnement pour lecture « illimitée » sur une partie du catalogue.

Outre cette restructuration, trois débats importants agitent le marché de la bande dessinée numérisée entre 2012 et 2014 : la question du piratage, celle de la censure et celle de la rémunération des auteurs. Ce dernier débat est sans doute le plus important, l’existence même de la profession de dessinateur se trouve mise en question. Je la traiterai plus amplement dans la seconde partie pour me limiter aujourd’hui aux deux autres enjeux.

Le piratage en bande dessinée touche particulièrement le manga : depuis plus de quinze ans se sont constituées des équipes de scantrad assurant traduction, numérisation et mise en ligne. Le phénomène est donc ancien, mais le débat a été relancé par l’équipe de BDZ mag qui lance en octobre 2012 l’opération « Pirate ta BD » dont le but est d’encourager des auteurs à diffuser leur œuvre sur le Web en Creative Commons pour se faire connaître. La BDZthèque (http://www.bdzmag.com/-BDz-pirate-ta-BD-) propose ainsi quelques titres gratuits, dont des œuvres du domaine public. Si l’ampleur du phénomène est limité par rapport aux milliers de titres des grandes plateformes et que l’on ne retrouve pas dans la BDZthèque des auteurs à grand tirage, ce qui m’intéresse est que l’équipe de BDZmag a le mérite de considérer le partage/piratage d’albums comme un pan de l’économie de l’offre numérique historiquement installé avec lequel il faut compter, plutôt que de le traiter comme un phénomène marginal dont il faut à tout prix se débarrasser. Dans son dossier de janvier 2014, le magazine revient ainsi sur l’histoire et les données technques du piratage. Loin d’encourager ou de justifier des actions illégales, il prône une légalisation des scans pour « tirer profit de la pratique du piratage à des fins légales ».

La question de la censure, quant à elle, a émergé lorsqu’en avril 2013 Apple a demandé à Izneo de nettoyer son catalogue du contenu jugé pornographique pour leur diffusion sur iBookstore. Ont été supprimé des séries populaires comme Largo Winch, XIII, et Blake et Mortimer dont on peut mettre en doute la nature licencieuse. Au-delà de la question morale qui demeure, selon moi, relativement insoluble (Apple est une société privée et elle est tout à fait libre d’appliquer ses propres règles aux contenus qu’elle diffuse, ses clients en sont informés par les CGI), il faut relier cette question aux enjeux plus larges de la neutralité du réseau Internet et de la centralisation de l’accès aux contenus, comme l’explique cet article de Numerama. La bande dessinée se trouve elle aussi touchée par les mutations récentes d’Internet qui voient croîter le nombre de contenus diffusé par un nombre réduit d’entreprises privées (Google, Amazon, Apple, Facebook), dont certaines cultivent, dans leurs CGI, des conditions d’accès restrictives (suppression sans préavis de contenu, DRM, non cession des droits d’accès après la mort…). La création d’une zone de l’Internet « bridée » va à l’encontre de l’idéal de partage propre au réseau. Mis en relation avec le débat sur la légalisation du piratage, on constate donc que, comme les médias audiovisuels dans les années 2000, la bande dessinée se retrouve elle aussi confrontée, dans son pan numérique, à un écartèlement complexe entre deux logiques, celle d’éditeurs s’appliquant à profiter au maximum de l’économie de l’accès et celle d’utilisateurs défendant une égalité d’accès à la culture parfois au mépris . Dans les deux cas, ce sont les auteurs, c’est-à-dire la création même, qui se retrouvent piégés : ils peuvent difficilement faire l’impasse sur une diffusion numérique susceptible d’aider à leur publicité mais doivent en même temps compter sur des structures d’édition et de diffusion frileuses et incapables de donner à leurs œuvres un accès aussi large que pourrait le permettre la diffusion en ligne. La question se pose d’autant plus après le rachat de Comixology par Amazon début 2014 : auteurs et éditeurs ont le choix entre un consortium français en voie de stabilisation et un géant du commerce en ligne qui est aussi le concurrent des libraires faisant vivre l’industrie papier.

Bilan économique des revues d’auteur : pas de modèle économique fiable ?

Je me rejouissais début 2012 du développement d’une offre de contenus à la fois légale, originale et surtout cherchant à faire naître un modèle économique autonome pour la bande dessinée numérique. Cette offre était composée par la création de multiples revues numériques. Rappelez-vous : en 2012, quatre revues numériques s’annonçaient. BD Nag (dès mars 2012), Professeur Cyclope et Mauvais esprit (automne 2012) et La Revue Dessinée (annoncée dès Angoulême 2012 comme un projet numérique). Il fallait y ajouter des initiatives d’éditeurs : Casterman accompagne Yslaire dans la création de l’application-feuilleton Uropa à partir d’avril 2012, Dupuis lance l’application Spirou Z en avril 2013 comme pendant numérique de la plus ancienne revue pour enfants pleine de contenu inédit. Deux modèles économiques avaient été choisis : celui des applications à payer au numéro, classique pour le numérique (BDNag, Uropa, Spirou Z) et celui de l’abonnement, inspiré du modèle de la presse papier. Dans ce dernier cas, le lecteur était invité à payer un abonnement qui permettait de financer pour 6 mois ou un an de création originale. S’y ajoutait parfois l’aide de sponsors, comme arte pour Professeur Cyclope.

Quelles évolutions pour ces projets ? Le bilan est plutôt mitigé.

Tout d’abord, à l’automne 2013 sort le premier numéro de La Revue Dessinée, une revue… papier. Le modèle de diffusion numérique a été abandonné assez vit par les auteurs qui préfèrent un modèle mixte ou l’abonnement papier est le pivot de la diffusion de contenus, complétés par un site web et une application. La Revue Dessinée a énormément de qualités, et est une étape essentielle dans l’évolution de la bande dessinée en général, mais une étape plus limitée que prévue dans celui de la bande dessinée numérique(2). Son modèle économique est celui d’une revue papier avec contenu numérique ajouté. On constatera qu’après un an La Revue Dessinée existe toujours et en est à son cinquième numéro. J’en reparlerai plus loin.

Le modèle de l’application(3) est sans doute celui qui résiste le moins bien au temps : BDNag n’aura connu que trois numéros et le projet est en suspend depuis 2013, Uropa aura dû lui aussi retarder son calendrier de mise à jour dès le numéro 2 et Spirou Z n’a pas connu de second numéro plus d’un an après son lancement.

Le modèle de l’abonnement semble plus durable, mais à ses limites. Avant tout, il faut rappeler qu’en juin 2012 le projet des Autres gens, pionnier dans l’usage de l’abonnement comme modèle économique de la bande dessinée numérique, s’achevait sur ces mots de Thomas Cadène (http://www.lesautresgens.com/) : « Une aventure. Une aventure numérique mais une aventure quand même. Y a pas de raison. Une aventure dans laquelle je ne regrette pas une seule seconde de m’être lancé. ». A cette date la première expérience payante de bande dessinée numérique de création en France sur abonnement aura donc duré juste deux ans. On pouvait espérer que les suivantes durent plus longtemps.

En avril 2013, Mauvais esprit change son modèle économique : l’éditeur Ottoprod, représenté par le dessinateur James, abandonne l’abonnement (il annonçait seulement une centaine d’abonnés réguliers) pour un modèle de diffusion gratuite financée par une régie publicitaire. Comme le dit James : « Le bilan est forcément contrasté d’un point de vue économique, mais on savait qu’on défrichait un domaine assez vierge avec forcément un risque. (…) Ca ne nous a pas empêché de maintenir notre rythme hebdomadaire, et d’être présent tous les mardis pour nos lecteurs depuis un an. ». La revue cessera définitivement en avril 2014.

Professeur Cyclope est certainement l’expérience la plus réussie. Cependant, en octobre 2014, il est annoncé que la parution mensuelle va cesser à partir de janvier 2015, sans davantage de précision toutefois sur l’avenir. L’expérience, essentielle sur le plan esthétique aura donc duré à peine plus longtemps que Les Autres gens. Tout comme Les Autres gens était paru sous forme d’albums chez Dupuis, l’expérience Professeur Cyclope s’est aussi financée par la publication d’ouvrages papier sous le « label » Professeur Cyclope, co-édité par Casterman et Arte Editions.

Une fois de plus, l’économie de la bande dessinée numérique n’est pas parvenue à s’autonomiser. Tous les projets évoqués plus haut ne sont pas en cause, bien au contraire : face à une offre payante inondée par des albums papier numérisées, ils ont été, pendant un moment trop court, des îlots de création originale pouvant rémunérer les auteurs de la même façon que l’industrie papier.

Autonomisation esthétique : le triomphe de l’intermédialité

Et j’en viens maintenant à la troisième ligne de force de l’évolution de la bande dessinée numérique en deux ans : l’évolution esthétique. A mes yeux, c’est là que se situe la véritable évolution, en particulier sur deux plans : l’intégration et la généralisation par les auteurs du langage spécifique de la bande dessinée numérique, et particulièrement celui du « Turbomédia » ; la poursuite d’une réflexion en action sur l’intermédialité.

Avant 2012, des créateurs comme Anthony Rageul et Balak avaient proposé des modèles de création numérique pour encourager les auteurs à réaliser de véritables bandes dessinées numériques, et non de simples scans de création papier qui était la norme dans les années 2000. Le « TurboMedia » théorisé par Balak est devenu un modèle de création avec sa grammaire. Il est admirable de constater comment les auteurs de Professeur Cyclope, pour la plupart des auteurs « installés » de bande dessinée papier, se sont emparés de ce modèle pour créer des œuvres originales et transformer cette expérience éditoriale en expérience esthétique, plus encore que Mauvais esprit dont les créations sont demeurées techniquement plus traditionnelles (ce qui ne retire en rien à leur qualité de bande dessinée !). Je citerais ici simplement quelques exemples de choix intéressants dans Professeur Cyclope :

- à partir du numéro 6 de septembre 2013, Philippe Dupuy commence sa série Une Histoire de l’art comme un lent scrolling vertical sur-dimensionné et agrémenté de vidéos et de sons pour présenter sa vision de l’histoire des Beaux Arts comme une balade pour le regard du lecteur à travers les oeuvres

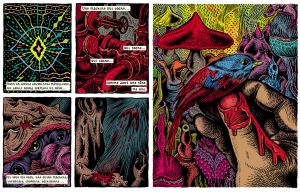

- dans le numéro 10 de janvier 2014, Stéphane Blanquet utilise de façon magistrale les atouts du numérique dans Les cris sous la peau où chaque planche se remplit progressivement d’un récitatif à la première personne qui rythme l’immersion du lecteur dans son univers graphique oppressant

- dans le dernier numéro, gratuitement accessible en ligne pendant le mois de novembre (http://www.professeurcyclope.fr), je vous invite à lire les œuvres de Glen Chapron, Loïc Secheresse, Pierre Maurel qui, chacun dans un style et au service d’histoires très différentes, proposent un usage des procédés désormais récurrents du Turbomedia : jeu sur l’image fixe et l’apparition des cases, insertion d’animations…

Il me faudra sans doute revenir plus longuement sur les conséquences esthétiques des productions de Professeur Cyclope. Je retiens surtout pour l’instant qu’en deux ans les modalités d’expression propres à la bande dessinée numérique, qui étaient jusqu’ici l’apanage de certains jeunes créateurs et blogueurs ou de dessinateurs expérimentateurs (Lewis Trondheim, Yslaire…), ont été transmises à d’autres auteurs professionnels qui ont osé tenter l’aventure sans garantie financière. Ils ont contribué à généraliser ce langage, et, d’une certaine façon, à le sortir de l’étape expérimentale. Par ailleurs, l’organisation du « hackhaton bd numérique » en juin 2014, par le Labo de l’édition et Sequencity, a constitué une autre étape dans la diffusion d’une idée essentielle : la création numérique de bande dessinée n’est pas si complexe qu’il n’y paraît, et l’obstacle technique n’en est pas un.

A côté des évolutions esthétiques de la bande dessinée numérique, la période a aussi vu le développement d’une réelle « intermédialité » pour la bande dessinée en général, pour reprendre le thème d’un récent colloque tenu à Poitiers. En d’autres termes, la bande dessinée dialogue de plus en plus avec les arts audiovisuels et la bande dessinée numérique est un facteur important dans l’accélération de ce phénomène.

Ainsi, si l’expérience de La Revue Dessinée n’a pas proposé une véritable réflexion sur le modèle économique, elle a grandement contribué a rapproché la bande dessinée avec des médias audiovisuels, éditorialement et esthétiquement. Elle a noué un partenariat avec France Info qui a donné lieu sur son site web à l’expérience Traits d’info, des créations graphiques numériques accompagnant des reportages en ligne employant des outils propres au média : interactivité, scrolling, ajout de sons, animation… Le numéro 5 sur la villa Yourcenar, réalisé par Alain Kokor avec l’outil Djehouti, est un très bon exemple de bande dessinée numérique simple mais immersive permettant d’aboutir à un reportage dessiné intéressant.

D’autres œuvres ont, durant la période, utilisé le dialogue avec d’autres médias comme principe de création : MediaEntity de Simon et Emilie, bande dessinée interactive jouant sur l’usage des réseaux sociaux, Je vous ai compris, un webdocumentaire en bande dessinée diffusé à la télévision et disponible comme application pour tablette. Cette dernière œuvre est produite par arte, qui finance également Professeur Cyclope. Il est intéressant de constater que le financement vient d’autres acteurs que des éditeurs traditionnels de la bande dessinée papier dont les initiatives en matière de création, réelles mais inabouties, demeurent encore timides.

(1) Si l’on se base sur le très utile rapport de l’ACBD pour 2013, le quatuor de tête des éditeurs en nombre d’albums produits est delcourt, Médias Participations, Glénat et Madrigall (Gallimard-Flammarion). En part de marché, le premier est Médias-Participation. (retour au texte)

(2) Olivier Jouvray s’en explique dans une interview donnée à du9 en janvier 2014 : « Au début, c’est un projet exclusivement numérique, et puis on est quelques-uns dans le groupe à s’être dit : on n’a pas envie de se couper du papier, on a envie de travailler avec les libraires. Parce que finalement, les seuls qui soutiennent la bande dessinée vraiment, aujourd’hui, au niveau commercial, ce sont les libraires. On a donc réfléchi à la question papier, et plus on avançait dans les discussions, plus on se disait : on va faire un magazine papier, et le numérique sera en parallèle — ce n’est pas un projet numérique d’abord, parce que le numérique… moi, j’ai fait dix ans de création de site Internet, j’ai travaillé sur des sites comme 8comix, j’ai travaillé pour le syndicat sur la question des droits numériques, donc je savais que le marché du numérique, c’était un truc de l’ordre de la recherche et développement, mais pas du projet industriel. Donc c’était dangereux. » (http://www.du9.org/entretien/la-revue-dessinee/) retour au texte)

(3) Rappelons qu’il fut celui de la première bande dessinée numérique française payante, Bludzee, de Lewis Trondheim, édité par AvecComics !.(retour au texte)

Retour à Phylacterium

Bonjour à tous,

En septembre 2009, nous lancions, Antoine Torrens et moi, une première version du site Phylacterium sous la forme d’un blog WordPress. Notre but était alors de proposer un espace d’écriture sur la bande dessinée portant sur le média un regard original et personnel, cherchant dans les recoins de son histoire et les éclats de son avenir. Bientôt, des thèmes de prédilection se sont dégagés : la patrimonialisation de la bande dessinée à travers les expositions, l’histoire du média, et bien sûr l’émergence d’une bande dessinée numérique française.

Durant l’été 2011, le blog devenait un site web, toujours sous WordPress. Et, après un dernier article en août 2012, plus de nouvelles, rien, le blanc intericonique éternel après trois années d’activités… Malgré ce silence, les deux fondateurs de Phylacterium n’ont pas cessé de s’intéresser à la bande dessinée, d’en lire et d’écrire à son sujet. Refusant la fatalité d’un peu plus de deux ans d’inactivités, et persuadé qu’il y a encore beaucoup de réflexions à mener sur la bande dessinée, j’ai décidé de faire renaître Phylacterium(1)… Qu’on se le dise !

En attendant les nouveaux articles, que vous soyez d’anciens lecteurs réguliers ou de nouveaux lecteurs curieusement perdus sur ce coin de la toile, je vous propose de consulter nos anciens articles grâce à l’index/sommaire remis à jour, ou en passant par les diverses catégories à droite.

Pour ceux qui préfèrent une exploration plus buissonnière des réflexions qui nous ont animées pendant trois ans, voici quelques questions pour vous mettre en appétit :

Comment (et pourquoi) écrire une histoire de la bande dessinée numérique ?

Qu’est-ce qu’a été la « nouvelle manga numérique » ?

La science-fiction existait-elle dans la bande dessinée avant 1930 ?

Une bande dessinée « enfantine » est-elle forcément une bande dessinée « pour enfants » ?

Quelle célèbre manga n’est pas sans rapport avec Alexandre Dumas et Jacques Demy ?

Quelle bande dessinée trouve-t-on dans la presse française de l’entre-deux-guerres ?

Comment enseigne-t-on la bande dessinée en Ouataouais ?

Pourquoi Baru a-t-il bien mérité sa place de Grand Prix d’Angoulême 2011 ?

Quel musée propose à la lecture 50 000 bandes dessinées en libre-accès ?

Et nous en profitons pour remercier les lecteurs qui nous ont été fidèles pendant trois ans et nous excusons de les avoir si lâchement abandonnés !

A bientôt pour de nouveaux articles,

Mr Petch pour Phylacterium

(1) Mon camarade Antoine, fort occupé par de multiples projets, ne pourra plus intervenir aussi régulièrement, mais n’hésitez pas à suivre son activité sur twitter. Je lui souhaite bon vent et espère le lire encore sur la bande dessinée, sur Phylacterium ou ailleurs ! (retour au texte)

La BD en première(s) ligne(s)

De son « printemps » (Georges Raby) [1] à sa « cinquième saison » (Sylvain Lemay) [2], la bande dessinée québécoise connaît un regain depuis le début des années 2000, et particulièrement en Outaouais, grâce au partenariat fertile entre l’EMI et le Studio coopératif Premières Lignes.

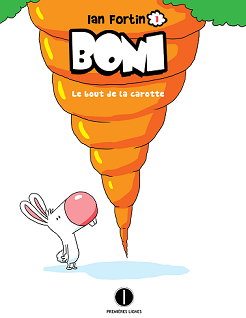

En février 2011, lors des Shuster Awards – grands prix canadiens de la BD fondés en hommage à Joe Shuster, co-créateur de Superman – Sylvain Lemay figurait au rang des dix auteurs québécois nominés, en tant que scénariste de Pour en finir avec novembre (2011). Cette année, deux œuvres de la région ont été remarquées au Prix Expozine à Montréal : The Best of Iris par Iris, diplômée de l’EMI, ainsi que Boni, Le Bout de la carotte par Ian Fortin, quarante-deuxième et dernier ouvrage publié aux éditions Studio Premières Lignes (SPL).

La Coopérative elle-même a été lauréate du Prix de la relève aux Culturiades en 2007, et a remporté en 2010 le Prix d’excellence Gilles Gagné-IVes Jeux de la francophonie. J’ai pu rencontrer quelques-uns de ses membres au Salon du Livre de l’Outaouais le 4 mars dernier et recueillir leur témoignage sur l’histoire de cette maison d’édition, dont voici un portrait à grandes lignes.

Aux origines de Premières lignes

La Coopérative est née en 2003, à l’initiative de Pierre Savard et Frédérick Lavergne, « finissants » respectivement issus de la première (1999-2002) et de la deuxième « cohorte » (2000-2003) du bac en Bande dessinée. L’idée a germé un soir autour d’un verre, lors d’un festival de BD, alors que nos deux auteurs, fraîchement diplômés, souhaitaient concrétiser leur rêve en lui donnant un aboutissement professionnel. Rejoints par leurs condisciples de la première « chaudronnée », Ronan Bonnette, Victor Brideau, Lawrence Gagnon, Martin Jalbert, Nicholas Lescarbeau et Jérôme Mercier, ils ont créé la revue Le Scribe, avec l’appui de Sylvain Lemay, se donnant par là les moyens de publier leurs productions et de définir leur ligne éditoriale. Chaque numéro présente un ensemble de récits illustrés à partir d’un thème et parfois d’une contrainte narrative que les auteurs déclinent en fonction de leur sensibilité.

Le Scribe est de fait le prolongement d’un premier Scribe (1997-1999), fondé au Cégep Marie-Victorin de Montréal par les étudiants de deuxième année du programme en Bande dessinée, qui comptaient dans leurs rangs Pierre Savard, Jérôme Mercier et Martin Jalbert. Elaborée dans le cadre d’un programme scolaire, cette revue publiait les réalisations des élèves et leur permettait de mettre en application les processus de planification, d’administration, et de diffusion d’une production. Soutenus par Sylvain Lemay, Pierre Savard et Jérôme Mercier ont donc importé le concept à l’UQO en 1998 et en ont modifié la forme, afin de montrer les réalisations des jeunes bacheliers en Bande dessinée. La revue s’est professionnalisée [3] et compte à son actif dix numéros [4], qui constituent un laboratoire d’expériences pour les auteurs. C’est la publication du Scribe # 8, en 2003, qui a rendu possible l’ouverture du Studio Premières Lignes.

SPL : un lieu et des liens

La Coopérative se compose aujourd’hui d’une trentaine de membres, et trois générations se sont succédé au conseil d’administration, présidé selon un principe d’alternance.

Fondé sur l’entraide et la mise en commun des ressources, Studio Premières Lignes valorise la bande dessinée et les arts graphiques en Outaouais, et constitue de ce fait un tremplin pour les auteurs de la région. Son fonctionnement repose sur le principe du bénévolat, ses membres recherchent des subventions pour pouvoir payer leurs auteurs. Il n’est pas toujours évident pour un bachelier en BD de trouver une structure professionnelle et Premières Lignes représente un progrès certain dans l’essor et la promotion de la culture en Outaouais. SPL publie en moyenne quatre titres par an.

Pour renforcer sa présence sur la scène outaouaise, le Studio s’implique fortement dans les festivals, salons et rendez-vous du Québec, notamment les Rendez-vous de la BD de Gatineau (RVBDG), fondés par Paul Roux, qui fédèrent les événements satellites autour de la BD afin de la faire rayonner dans la région et au Canada : Frédérick Lavergne et André St-Georges en sont membres.

Studio Premières Lignes organise également des expositions et participe à des colloques. La Coopérative a établi un partenariat avec l’UQO, mais aussi avec le Conseil Régional de la culture de l’Outaouais (CRCO) et le Salon du Livre de l’Outaouais (SLO). Elle s’est également présentée au festival d’Angoulême en 2007, en qualité de maison d’édition.

En outre, le Studio offre des services variés en relation avec la bande dessinée : il propose des ateliers dans les écoles, et a participé en 2010 à la conception de la Mascotte des Jeux du Québec à Gatineau.

La Coopérative Studio Premières Lignes est donc pionnière en termes de promotion et de valorisation de la création graphique dans la région : elle vise à créer son propre environnement culturel et à susciter un élan, afin de se démarquer de Montréal. Aujourd’hui, Premières lignes effectue une étude de faisabilité et un plan d’affaires pour se lancer dans la recherche et le développement de produits BD exclusivement électroniques.

Quelques portraits d’artistes de Premières Lignes

Passionné de dessin depuis toujours, Frédérick Lavergne publie des albums dans la collection « 4 x 4 », remarquable pour son petit format carré, qu’il a créée avec André St-Georges et qui est actuellement dirigée par Caroline Fréchette. Il est également l’auteur de la bande dessinée autobiographique Les Sens du coeur /L’Essence du cœur (2007), qui évoque son expérience de soldat en Bosnie-Herzégovine en 1993-1994, en deux parties : la guerre y est appréhendée au plus près des sensations et verbalisée, non sans humour, dans toute sa violence mais aussi dans ses aspects les plus triviaux et quotidiens. Comme l’indique le titre à double sens, l’envers du récit fait état du « mur intérieur » et relate le fragile cheminement du retour chez soi et à soi.

Ses contributions au Scribe # 4 à 8 sont aussi inspirées de son passé militaire.

Parmi les bédéistes européens, il apprécie les créations de Manu Larcenet, Lewis Trondheim, Joan Sfar, Tardi, Enki Bilal pour ses premières œuvres, et Edmond Baudoin. Ses sources d’inspiration québécoises sont Julie Doucet, Jimmy Beaulieu (directeur des éditions Mécanique générale) et Guy Delisle. Ce qu’il aime chez ces dessinateurs, c’est leur manière de se libérer des canons graphiques, leur lâcher-prise, leur ligne moins claire et moins « léchée » mais plus poétique, qui sort de l’ordinaire.

Coordinateur du Scribe, Pierre Savard a suivi l’enseignement de Sylvain Lemay à l’UQO. Il a publié A queue leu leu, récit graphique underground, dans la collection « 4 x 4 » en 2007. Sous le pseudonyme d’Amon Joris et avec l’aide au dessin de Victor Brideau, il a également réalisé l’album S.A.I.D. Cette œuvre de science-fiction poétique s’inspire des trois lois de la robotique énoncées par Isaac Asimov. Reposant sur un contraste entre un travail en monotype et une partie plus conventionnelle au service du réalisme, l’album alterne les points de vue et les représentations graphiques pour mieux montrer le jaillissement de la pensée créatrice, des émotions et de la conscience de soi chez un robot.

Si son travail comporte une grande part d’inspiration personnelle, Pierre Savard reconnaît toutefois l’influence des labels indépendants, de Fréon éditions, d’Amok et des Humanoïdes associés, ainsi que l’inspiration américaine des comics : il est particulièrement sensible à l’esthétique et à la singularité du format de publication des fanzines et des livres flexibles.

Titulaire d’un baccalauréat en BD à l’UQO (2000-2003), André St-Georges a suivi les enseignements de Réal Calder en peinture et arts visuels, et a étudié la Bande dessinée auprès d’Edmond Baudoin, Sylvain Lemay, Mario Beaulac et Réal Godbout. C’est en 2004 qu’il a publié son premier album, Le Fond, chez Premières Lignes, avant de réaliser les dessins de Pour en finir avec novembre [5], scénarisé par Sylvain Lemay.

Ce récit graphique met en abyme le travail d’écriture et les aléas de l’inspiration desquels émerge une fiction sur le thème de l’addiction. L’alternance d’un trait sobre et d’un graphisme sombre semble dessiner un contraste précis entre la camera obscura de la création et le réalisme de l’autofiction, jusqu’à ce qu’une coïncidence troublante vienne perturber les différents niveaux de narration.

André St-Georges a également présenté ses toiles lors d’un vernissage au Café des 4 Jeudis, repaire des artistes gatinois, le 4 mars dernier.

Il reconnaît comme modèles Goscinny, Alan Moore et Frank Miller pour leurs qualités de scénaristes, et Mazzuchelli pour le graphisme. Il aime également la série Blacksad, le style de Manu Larcenet, et apprécie Baudoin pour ses BD d’auteur, ainsi que Jimmy Beaulieu. Tous ces auteurs privilégient en effet l’anecdotique, l’éloge de la banalité du quotidien, l’art de la mise en scène et de la dramatisation.

Auteur et illustrateur, Eric Peladeau a suivi des études en dessin animé et conception graphique en Ontario. Il s’est d’abord distingué dans la littérature de jeunesse avec ses contes pour enfants : Colin, objectif ciel ! et Léo Lalune et les 5 sens. Il a également publié des albums de BD tels que L’Âge de l’innocence et Mon père, l’ébéniste, sans oublier Le chat et la mouche (dans la collection 4 x 4).

Ses œuvres ont été récompensées dans leur ensemble en 2010 par le Prix de la Relève– Conférence régionale des élus de l’Outaouais. Il réalise aussi des chroniques d’humour dans Safarir, célèbre magazine satirique qui entretient quelque parenté avec les boutades du professeur Choron, en moins « bête » et en moins « méchant ». Depuis un an et demi, il prospecte de nouveaux auteurs pour le Studio Premières Lignes. Il dirige notamment la collection jeunesse « Cumulus », dans laquelle il a publié Boni de Ian Fortin, l’un de ses collègues de Safarir.

Outre leurs nombreuses autres réalisations, Sylvie Vaillancourt et Benjamin Rodger ont contribué au recueil collectif Nelligan, ensemble de récits graphiques en hommage au poète symboliste canadien-français, Emile Nelligan (1879-1941) [6], publié sous la direction de Christian Quesnel, dans la collection « Souches ».

Couverture par Christian Quesnel.

Couverture par Christian Quesnel.

A la suite du Scribe et avant Nelligan, d’autres projets collectifs ont été mis en œuvre, tels que le Lycanthrope I et II et le recueil 10 x. Surtout les membres de la Coopérative ont réalisé un album d’envergure sur la région, Le Projet Outaouais (2008), sous la direction de Christian Quesnel, et avec la contribution de Raymond Ouimet, membre de Premières Lignes et historien notoire de la région. On pourra en feuilleter quelques extraits ici et là.

L’Outaouais s’avère donc très porteur pour le neuvième art : avec le Studio Premières lignes, le bac en BD de l’UQO et les rendez-vous de la BD de Gatineau, la région entend devenir une scène incontournable de la production et de la diffusion. Selon la formule d’André St-Georges : « Depuis la création du baccalauréat en BD à l’Université du Québec en Outaouais, un nombre considérable de jeunes auteurs ont choisi la région. Se retrouvant plongés dans un milieu social et créatif particulier, rassemblant des bédéistes de tout le Québec et d’outre-mer, un bouillonnement culturel s’est installé. De ceux qui sont venus étudier, plusieurs sont restés » [7].

Remerciements

Je remercie tout particulièrement Pierre Savard, Frédérick Lavergne, André St-Georges et Eric Peladeau pour leur disponibilité et leur convivialité.

Notes

[1] Voir Georges Raby, « Le printemps de la bande dessinée québécoise », Culture vivante, 1971.

[2] Voir Sylvain Lemay, « Pour une cinquième saison de la BD québécoise », TRIP # 6, 2009.

[3] A l’origine, chacun pouvait soumettre des idées au Scribe, puisque l’équipe de réalisation ne comprenait que des membres de l’UQO. Aujourd’hui, le fonctionnement est moins souple puisque le comité de sélection est constitué d’éditeurs.

[4] Quelques extraits du Scribe # 10 peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://lescribe10.blogspot.ca/

[5] Voir l’article « L’EMI : une formation diplômante unique en bande dessinée ».

[6] Ce poète est un émule de Rimbaud, Verlaine et Edgar Allan Poe, mais aussi des artistes québécois Louis Fréchette et Octave Crémazie.

[7] Voir l’entrevue d’André St-Georges par Eric Lamiot, sur Bedeka.org.

Histoire de la bande dessinée numérique, épisode 4

Et voilà la quatrième partie de mon histoire de la bd numérique, toujours sur Neuvième art 2.0. Après les blogs bd, un aperçu de l’évolution de la bd numérique sur Internet entre 2004 et 2009.

Croissance de la bande dessinée sur Internet (2004-2009)

En voici le résumé :

La bande dessinée numérique des années 2005-2008 est éminemment singulière, et donne tous les aspects d’une phase de transition. C’est alors moins la nature des œuvres produites qui change que les conditions de leur réception dans la société française. Les blogs bd, momentanément élevés au rang de standard de l’autoédition en ligne, ont accéléré une médiatisation qui concerne plus généralement l’ensemble de la culture numérique. Les anciens acteurs se professionnalisent de plus en plus. Les pratiques de publication quittent progressivement l’autoédition communautaire pour découvrir le modèle de l’hébergement, voire pour se risquer à un premier « éditeur » de bande dessinée numérique.

L’évolution principale tient donc en l’apparition de nouveaux intermédiaires qui structurent progressivement la bande dessinée numérique pour améliorer la visibilité des œuvres sur Internet ou pour aider les auteurs à passer de la publication numérique gratuite à la publication papier rémunératrice. Mais encore tout cela est balbutiant, tout cela se mélange avec les vieux réflexes communautaires encore vivaces et les anciennes communautés créatives bien actives. Là réside tout le sel des années 2005-2008, trop souvent éclipsé par l’ombre des blogs bd.