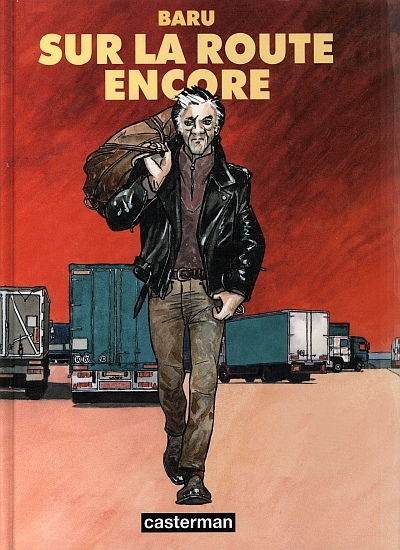

Rien de tel pour la rentrée de Phylacterium que la suite de Baruthon, exploration dans l’oeuvre de Baru. Après la « somme » de L’autoroute du soleil, nous descendons doucement les années 1990 avec Sur la route encore. Il nous prouve son talent de raconteur d’histoires.

Baruthon 1 : Quéquette blues et La piscine de Micheville

Baruthon 2 : La communion du Mino et Vive la classe !

Baruthon 3 : Cours camarade

Baruthon 4 : Le chemin de l’Amérique

Baruthon 5 : promenades et albums collectifs

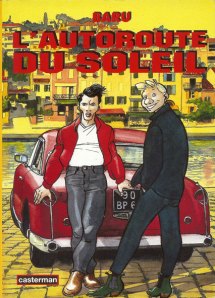

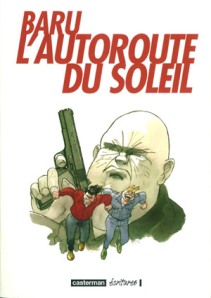

Baruthon 6 : L’autoroute du soleil

Dans le sillage de Casterman

Plus qu’avec L’autoroute du soleil, qui était surtout un projet coordonné par l’éditeur japonais Kodansha et repris pour la France par Casterman, c’est avec Sur la route encore que Baru entre dans l’équipe de l’éditeur belge pour quelques albums encore, ainsi que plusieurs rééditions. En 1998, pour marquer l’entrée de cette nouvelle recrue au palmarès solide, Casterman réédite Le chemin de l’Amérique. De fait, Baru ne publiera plus d’albums chez Albin Michel, et encore moins chez Futuropolis qui n’existe plus depuis 1994, le catalogue ayant été vendu à Gallimard.

Mais Baru n’arrive pas chez Casterman par hasard, puisqu’il intègre le magazine (A Suivre), dans lequel il publie Sur la route encore de 1996 à 1997. Petit retour en arrière pour ceux qui n’auraient pas suivi ou ceux à qui ce nom, aujourd’hui disparu, ne dit rien. Dans la foulée des grandes créations de revues des années 1970, (A Suivre), à partir de 1978, fait date : il confirme l’évolution de la bande dessinée vers la densité romanesque et le refus de certaines conventions éditoriales, telle que le nombre de pages imposé ou la couleur. Voulant faire de la bande dessinée un média intégré à la littérature, il offre à des auteurs généralement déjà connus le moyen de réaliser des oeuvres plus personnelles. Que Baru arrive dans (A Suivre) après une carrière déjà lancée n’est donc pas étonnant. Dès la fin des années 1980, la revue est en perte de vitesse et se maintient malgré tout grâce à ce que Thierry Groensteen appelle une « acharnement thérapeutique ». La pertinence du rédactionnel baisse et la revue peine à intégrer les évolutions propres aux années 1990. Pourtant, elle tente de récupérer des auteurs qui ont justement débuté dans la décennie précédente, François Bourgeon, Moebius, Jacques Ferrandez, ou des valeurs sûres de la revue comme Tardi, Comès, Schuiten et Pratt. Grâce au prestige d’(A Suivre), l’éditeur, originellement spécialisé dans les ouvrages religieux et porteur de l’héritage d’Hergé, s’attire des auteurs adultes aux fortes ambitions artistiques. A regarder les récits publiés dans ses dernières années ((A Suivre) s’arrête en 1997), on sent que, malgré la baisse des ventes, la qualité est toujours présente et Sur la route encore ne fait pas exception.

On the road

Sur la route encore regroupe plusieurs thèmes propres à Baru. Il y a notamment cette violence crue, même si son trait s’est désormais apaisé par rapport à ses débuts pour réserver l’expressionnisme aux moments les plus adéquats. Il y a bien sûr le sexe, toujours présent chez Baru, souvent sur un mode faussement comique et potache. Les récits indépendants (en apparence) qui composent l’album sont parsémés d’histoires où ces deux éléments moteurs, la violence et le sexe, sont étroitement mêlés, mais jamais de façon racoleuse : par exemple, dans le personnage de « Bouboule », autostoppeuse un peu enveloppée qui craint de se faire violer par les automobilistes. Baru adore jouer sur l’ambiguité de la sexualité dans notre société : tantôt ce qui se présente comme un drame tourne finalement à la farce, comme dans les « Teutons pointeurs », tantôt la farce initiale conduit au cauchemar, dans « Au rendez-vous des amis ». Les histoires de Baru ont quelque chose de jubilatoire, maltraitant certains interdits avec le plus grand des plaisirs.

A chaque nouvel album de Baru frappe la cohérence de ses thèmes, qui donne l’impression que tous les albums ne sont que plusieurs chapitres d’une même histoire sans cesse répétée. Il suffit de considérer le titre de Sur la route encore. Le sens du mouvement est omniprésent chez Baru, dans les titres, au moins depuis Cours camarade. Le chemin de l’Amérique et L’autoroute du soleil sont deux autres exemples de l’invitation au voyage perpetuel, même s’ils proposent une destination. Sur la route encore est presque un constat : Baru est toujours en route. Venons-en, justement à l’image de la route.

Par le titre, une double référence résonne avec une Amérique mythifiée des années 1950. C’est d’abord le roman de Jack Kerouac, On the road (1957) : roman initiatique qui raconte le parcours imaginaire, mais aux tonalités autobiographiques, du narrateur à travers les Etats-Unis. On the road évoque le mouvement littéraire dit de la « Beat generation » qui renouvelle le mythe américain (importance de la musique, de la bohème, de la liberté) et possède une forte influence sur des artistes qui lui succèdent. C’est ensuite une célèbre chanson de Willie Nelson, On the road again (1980), devenu un classique repris de nombreuses fois. La country de Nelson trouve également ses racines dans la tradition propre à l’Amérique du Nord et mélange la musique et le thème de l’errance. Cette Amérique mythifiée a une bonne place dans l’oeuvre de Baru : du héros de L’autoroute du soleil passionné par les années 1950 au titre même du Chemin de l’Amérique. Et l’un des héros de Cours camarade, Stanislas, se prend pour James Dean dès le début de l’album. Les Etats-Unis semblent être un rêve qui permet aux héros de Baru, immigrés, ouvriers et banlieusards, d’avancer ; une façon de les lancer dans l’aventure. La première histoire de Sur la route encore, « Calypso rock », en devient presque symbolique du vieux rêve de jeunesse devenant étape originelle : le héros retrouve par hasard la trace des membres de son ancien groupe de rock, reconvertis en accompagnateurs d’un insipide crooner de variétés, marque du temps qui passe. L’occasion est trop belle : le groupe se reforme à l’improviste et injecte un peu de rock dans la soupe « calypso », insufflant une frénésie puissante dans le public. Le ton est donné : il y aura du rythme et de l’action.

Epopée narrative

Que Sur la route encore ait été publiée dans (A Suivre), revue porteuse d’une conception très littéraire de la bande dessinée et mettant l’accent sur le scénario, ne doit pas surprendre : cet album est celui dans lequel Baru laisse le mieux apparaître ses talents de conteurs. J’entends ici conteur dans le sens de raconteur, de tricoteur d’histoiree ; il laisse dans l’ombre tel élément pour mieux nous surprendre ensuite ; il emprunte au polar un art du suspens et du drame ; il multiplie les voies narratives pour faire varier les ambiances. Sur la route encore, composé de six histoires de taille variable est finalement un bon exercice de style. Certes, l’ampleur n’est plus celle de L’autoroute du soleil ; certes les enjeux sociaux et politiques marquent un peu le pas (quoique, si on lit entre les images) ; certes l’intrigue policière apparaît parfois comme un peu artificielle. Mais elle porte une forme de réjouissance personnelle de l’auteur par laquelle il est agréable de se laisser porter.

La structure narrative de Sur la route encore donne même l’impression de jouer sur la liberté de diffusion de (A Suivre), détournant les codes propres à la revue par une dissolution de l’intrigue linéaire romanesque. Il faut ici oublier un instant qu’on lit un album pour se souvenir qu’il y a d’abord prépublication. (A Suivre) publie soit des « récits complets » (courts récits autonomes de quelques pages, ayant un début et une fin propre), soit des « récits à suivre » (feuilletons qui s’étendent de numéros en numéros). Baru joue sur les deux tableaux. Chacun des « chapitres » de Sur la route encore est un récit complet. La publication n’est d’ailleurs pas régulière et plusieurs mois s’écoulent entre chaque épisode. Et après tout, Baru est depuis le début un amateur d’histoires courtes au rythme rapide, telles celles de La piscine de Micheville ou de La communion de Mino, ou beaucoup d’autres disséminées dans la presse spécialisée ou dans des collectifs. Ce n’est qu’au fur et à mesure que l’on se rend compte qu’il s’agit en réalité d’un récit à suivre : le dernier chapitre résout naturellement le fil de l’intrigue et explique la fuite en avant des deux narrateurs. Baru confronte ainsi le rythme allusif et intense de ses débuts à une intrigue au long cours telle que celle de L’autoroute du soleil. L’exercice est d’autant plus amusant que la principe de prépublication est alors en perte de vitesse et que son interprétation par Baru est proche du détournement, jouant sur l’attente et les interrogations du lecteur.

L’exploration des techniques de narration n’est pas si courante dans la bande dessinée contemporaine que l’on doive passer à côté. L’adoption de la bulle a fini par évacuer les lourds récitatifs défilant sous les images mais, comme je le faisais remarquer à propos de Christophe, la présence d’un narrateur commentant l’action peut aussi être une valeur ajoutée quand elle est parfaitement maîtrisée par des auteurs comme Jacques Tardi, Jacques de Loustal et… Baru. Dès Quéquette blues, Baru s’adjoint un récitant qui ne le quittera pas, tantôt à la première personne, tantôt à la troisième, toujours ironique. Il sait en jouer et nous le prouve dans Sur la route encore. Deux narrateurs se partagent les six récits. On suit tour à tour André et Edith, chacun poursuivant son propre road-movie. Et même si on finit par comprendre qu’André cherche Edith, ils vivent, jusqu’au sixième récit, des aventures séparées. Comme dans un morceau de musique, chaque récit a sa propre mélodie, son propre parfum (explosion nostalgique et libératrice de « Calypso rock », farce jubilatoire et absurde des « Teutons pointeurs »…).

Avec Sur la route encore, Baru explore plus que jamais son chemin en solitaire. Dans le paysage de la fin des années 1990, son parcours ne ressemble à rien de connu. Baru ne s’intègre pas à la dynamique qui porte les éditeurs alternatifs sans pour autant baisser ses exigences. Cet album qui a pourtant plus de dix ans n’a jamais été réédité, contrairement à d’autres oeuvres, encore plus anciennes, de leur auteur. Je vous invite, si vous aimez les autres oeuvres de notre Grand Prix du FIBD 2010, à le redécouvrir, en espérant que votre médiathèque est aussi bien fournie que la mienne…

Pour en savoir plus :

Sur la route encore, Casterman, 1997

A suivre dans : Bonne année et autres récits sociaux, 1995-2009