De son « printemps » (Georges Raby) [1] à sa « cinquième saison » (Sylvain Lemay) [2], la bande dessinée québécoise connaît un regain depuis le début des années 2000, et particulièrement en Outaouais, grâce au partenariat fertile entre l’EMI et le Studio coopératif Premières Lignes.

En février 2011, lors des Shuster Awards – grands prix canadiens de la BD fondés en hommage à Joe Shuster, co-créateur de Superman – Sylvain Lemay figurait au rang des dix auteurs québécois nominés, en tant que scénariste de Pour en finir avec novembre (2011). Cette année, deux œuvres de la région ont été remarquées au Prix Expozine à Montréal : The Best of Iris par Iris, diplômée de l’EMI, ainsi que Boni, Le Bout de la carotte par Ian Fortin, quarante-deuxième et dernier ouvrage publié aux éditions Studio Premières Lignes (SPL).

La Coopérative elle-même a été lauréate du Prix de la relève aux Culturiades en 2007, et a remporté en 2010 le Prix d’excellence Gilles Gagné-IVes Jeux de la francophonie. J’ai pu rencontrer quelques-uns de ses membres au Salon du Livre de l’Outaouais le 4 mars dernier et recueillir leur témoignage sur l’histoire de cette maison d’édition, dont voici un portrait à grandes lignes.

Aux origines de Premières lignes

La Coopérative est née en 2003, à l’initiative de Pierre Savard et Frédérick Lavergne, « finissants » respectivement issus de la première (1999-2002) et de la deuxième « cohorte » (2000-2003) du bac en Bande dessinée. L’idée a germé un soir autour d’un verre, lors d’un festival de BD, alors que nos deux auteurs, fraîchement diplômés, souhaitaient concrétiser leur rêve en lui donnant un aboutissement professionnel. Rejoints par leurs condisciples de la première « chaudronnée », Ronan Bonnette, Victor Brideau, Lawrence Gagnon, Martin Jalbert, Nicholas Lescarbeau et Jérôme Mercier, ils ont créé la revue Le Scribe, avec l’appui de Sylvain Lemay, se donnant par là les moyens de publier leurs productions et de définir leur ligne éditoriale. Chaque numéro présente un ensemble de récits illustrés à partir d’un thème et parfois d’une contrainte narrative que les auteurs déclinent en fonction de leur sensibilité.

Le Scribe est de fait le prolongement d’un premier Scribe (1997-1999), fondé au Cégep Marie-Victorin de Montréal par les étudiants de deuxième année du programme en Bande dessinée, qui comptaient dans leurs rangs Pierre Savard, Jérôme Mercier et Martin Jalbert. Elaborée dans le cadre d’un programme scolaire, cette revue publiait les réalisations des élèves et leur permettait de mettre en application les processus de planification, d’administration, et de diffusion d’une production. Soutenus par Sylvain Lemay, Pierre Savard et Jérôme Mercier ont donc importé le concept à l’UQO en 1998 et en ont modifié la forme, afin de montrer les réalisations des jeunes bacheliers en Bande dessinée. La revue s’est professionnalisée [3] et compte à son actif dix numéros [4], qui constituent un laboratoire d’expériences pour les auteurs. C’est la publication du Scribe # 8, en 2003, qui a rendu possible l’ouverture du Studio Premières Lignes.

SPL : un lieu et des liens

La Coopérative se compose aujourd’hui d’une trentaine de membres, et trois générations se sont succédé au conseil d’administration, présidé selon un principe d’alternance.

Fondé sur l’entraide et la mise en commun des ressources, Studio Premières Lignes valorise la bande dessinée et les arts graphiques en Outaouais, et constitue de ce fait un tremplin pour les auteurs de la région. Son fonctionnement repose sur le principe du bénévolat, ses membres recherchent des subventions pour pouvoir payer leurs auteurs. Il n’est pas toujours évident pour un bachelier en BD de trouver une structure professionnelle et Premières Lignes représente un progrès certain dans l’essor et la promotion de la culture en Outaouais. SPL publie en moyenne quatre titres par an.

Pour renforcer sa présence sur la scène outaouaise, le Studio s’implique fortement dans les festivals, salons et rendez-vous du Québec, notamment les Rendez-vous de la BD de Gatineau (RVBDG), fondés par Paul Roux, qui fédèrent les événements satellites autour de la BD afin de la faire rayonner dans la région et au Canada : Frédérick Lavergne et André St-Georges en sont membres.

Studio Premières Lignes organise également des expositions et participe à des colloques. La Coopérative a établi un partenariat avec l’UQO, mais aussi avec le Conseil Régional de la culture de l’Outaouais (CRCO) et le Salon du Livre de l’Outaouais (SLO). Elle s’est également présentée au festival d’Angoulême en 2007, en qualité de maison d’édition.

En outre, le Studio offre des services variés en relation avec la bande dessinée : il propose des ateliers dans les écoles, et a participé en 2010 à la conception de la Mascotte des Jeux du Québec à Gatineau.

La Coopérative Studio Premières Lignes est donc pionnière en termes de promotion et de valorisation de la création graphique dans la région : elle vise à créer son propre environnement culturel et à susciter un élan, afin de se démarquer de Montréal. Aujourd’hui, Premières lignes effectue une étude de faisabilité et un plan d’affaires pour se lancer dans la recherche et le développement de produits BD exclusivement électroniques.

Quelques portraits d’artistes de Premières Lignes

Passionné de dessin depuis toujours, Frédérick Lavergne publie des albums dans la collection « 4 x 4 », remarquable pour son petit format carré, qu’il a créée avec André St-Georges et qui est actuellement dirigée par Caroline Fréchette. Il est également l’auteur de la bande dessinée autobiographique Les Sens du coeur /L’Essence du cœur (2007), qui évoque son expérience de soldat en Bosnie-Herzégovine en 1993-1994, en deux parties : la guerre y est appréhendée au plus près des sensations et verbalisée, non sans humour, dans toute sa violence mais aussi dans ses aspects les plus triviaux et quotidiens. Comme l’indique le titre à double sens, l’envers du récit fait état du « mur intérieur » et relate le fragile cheminement du retour chez soi et à soi.

Ses contributions au Scribe # 4 à 8 sont aussi inspirées de son passé militaire.

Parmi les bédéistes européens, il apprécie les créations de Manu Larcenet, Lewis Trondheim, Joan Sfar, Tardi, Enki Bilal pour ses premières œuvres, et Edmond Baudoin. Ses sources d’inspiration québécoises sont Julie Doucet, Jimmy Beaulieu (directeur des éditions Mécanique générale) et Guy Delisle. Ce qu’il aime chez ces dessinateurs, c’est leur manière de se libérer des canons graphiques, leur lâcher-prise, leur ligne moins claire et moins « léchée » mais plus poétique, qui sort de l’ordinaire.

Coordinateur du Scribe, Pierre Savard a suivi l’enseignement de Sylvain Lemay à l’UQO. Il a publié A queue leu leu, récit graphique underground, dans la collection « 4 x 4 » en 2007. Sous le pseudonyme d’Amon Joris et avec l’aide au dessin de Victor Brideau, il a également réalisé l’album S.A.I.D. Cette œuvre de science-fiction poétique s’inspire des trois lois de la robotique énoncées par Isaac Asimov. Reposant sur un contraste entre un travail en monotype et une partie plus conventionnelle au service du réalisme, l’album alterne les points de vue et les représentations graphiques pour mieux montrer le jaillissement de la pensée créatrice, des émotions et de la conscience de soi chez un robot.

Si son travail comporte une grande part d’inspiration personnelle, Pierre Savard reconnaît toutefois l’influence des labels indépendants, de Fréon éditions, d’Amok et des Humanoïdes associés, ainsi que l’inspiration américaine des comics : il est particulièrement sensible à l’esthétique et à la singularité du format de publication des fanzines et des livres flexibles.

Titulaire d’un baccalauréat en BD à l’UQO (2000-2003), André St-Georges a suivi les enseignements de Réal Calder en peinture et arts visuels, et a étudié la Bande dessinée auprès d’Edmond Baudoin, Sylvain Lemay, Mario Beaulac et Réal Godbout. C’est en 2004 qu’il a publié son premier album, Le Fond, chez Premières Lignes, avant de réaliser les dessins de Pour en finir avec novembre [5], scénarisé par Sylvain Lemay.

Ce récit graphique met en abyme le travail d’écriture et les aléas de l’inspiration desquels émerge une fiction sur le thème de l’addiction. L’alternance d’un trait sobre et d’un graphisme sombre semble dessiner un contraste précis entre la camera obscura de la création et le réalisme de l’autofiction, jusqu’à ce qu’une coïncidence troublante vienne perturber les différents niveaux de narration.

André St-Georges a également présenté ses toiles lors d’un vernissage au Café des 4 Jeudis, repaire des artistes gatinois, le 4 mars dernier.

Il reconnaît comme modèles Goscinny, Alan Moore et Frank Miller pour leurs qualités de scénaristes, et Mazzuchelli pour le graphisme. Il aime également la série Blacksad, le style de Manu Larcenet, et apprécie Baudoin pour ses BD d’auteur, ainsi que Jimmy Beaulieu. Tous ces auteurs privilégient en effet l’anecdotique, l’éloge de la banalité du quotidien, l’art de la mise en scène et de la dramatisation.

Auteur et illustrateur, Eric Peladeau a suivi des études en dessin animé et conception graphique en Ontario. Il s’est d’abord distingué dans la littérature de jeunesse avec ses contes pour enfants : Colin, objectif ciel ! et Léo Lalune et les 5 sens. Il a également publié des albums de BD tels que L’Âge de l’innocence et Mon père, l’ébéniste, sans oublier Le chat et la mouche (dans la collection 4 x 4).

Ses œuvres ont été récompensées dans leur ensemble en 2010 par le Prix de la Relève– Conférence régionale des élus de l’Outaouais. Il réalise aussi des chroniques d’humour dans Safarir, célèbre magazine satirique qui entretient quelque parenté avec les boutades du professeur Choron, en moins « bête » et en moins « méchant ». Depuis un an et demi, il prospecte de nouveaux auteurs pour le Studio Premières Lignes. Il dirige notamment la collection jeunesse « Cumulus », dans laquelle il a publié Boni de Ian Fortin, l’un de ses collègues de Safarir.

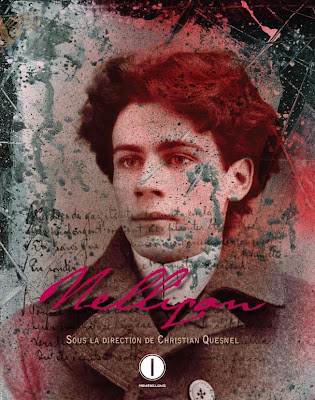

Outre leurs nombreuses autres réalisations, Sylvie Vaillancourt et Benjamin Rodger ont contribué au recueil collectif Nelligan, ensemble de récits graphiques en hommage au poète symboliste canadien-français, Emile Nelligan (1879-1941) [6], publié sous la direction de Christian Quesnel, dans la collection « Souches ».

Couverture par Christian Quesnel.

Couverture par Christian Quesnel.

A la suite du Scribe et avant Nelligan, d’autres projets collectifs ont été mis en œuvre, tels que le Lycanthrope I et II et le recueil 10 x. Surtout les membres de la Coopérative ont réalisé un album d’envergure sur la région, Le Projet Outaouais (2008), sous la direction de Christian Quesnel, et avec la contribution de Raymond Ouimet, membre de Premières Lignes et historien notoire de la région. On pourra en feuilleter quelques extraits ici et là.

L’Outaouais s’avère donc très porteur pour le neuvième art : avec le Studio Premières lignes, le bac en BD de l’UQO et les rendez-vous de la BD de Gatineau, la région entend devenir une scène incontournable de la production et de la diffusion. Selon la formule d’André St-Georges : « Depuis la création du baccalauréat en BD à l’Université du Québec en Outaouais, un nombre considérable de jeunes auteurs ont choisi la région. Se retrouvant plongés dans un milieu social et créatif particulier, rassemblant des bédéistes de tout le Québec et d’outre-mer, un bouillonnement culturel s’est installé. De ceux qui sont venus étudier, plusieurs sont restés » [7].

Remerciements

Je remercie tout particulièrement Pierre Savard, Frédérick Lavergne, André St-Georges et Eric Peladeau pour leur disponibilité et leur convivialité.

Notes

[1] Voir Georges Raby, « Le printemps de la bande dessinée québécoise », Culture vivante, 1971.

[2] Voir Sylvain Lemay, « Pour une cinquième saison de la BD québécoise », TRIP # 6, 2009.

[3] A l’origine, chacun pouvait soumettre des idées au Scribe, puisque l’équipe de réalisation ne comprenait que des membres de l’UQO. Aujourd’hui, le fonctionnement est moins souple puisque le comité de sélection est constitué d’éditeurs.

[4] Quelques extraits du Scribe # 10 peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://lescribe10.blogspot.ca/

[5] Voir l’article « L’EMI : une formation diplômante unique en bande dessinée ».

[6] Ce poète est un émule de Rimbaud, Verlaine et Edgar Allan Poe, mais aussi des artistes québécois Louis Fréchette et Octave Crémazie.

[7] Voir l’entrevue d’André St-Georges par Eric Lamiot, sur Bedeka.org.