Ce billet va porter sur le dessinateur Alain Saint-Ogan, mort en 1974, auteur mémorable de Zig et Puce et maître avoué d’Hergé. Saint-Ogan va me permettre à la fois d’évoquer l’actualité de la critique savante disponible sur le web et de glisser deux trois mots sur l’intérêt de connaître l’histoire de la bande dessinée pour en éclairer le présent.

Archives pour la catégorie Bande dessinée antédiluvienne

Journaux d’hier

Quittons un instant les débats troublés sur la bande dessinée numérique, sur son modèle économique, sur les odieux pirates de l’industrie culturelle, sur l’impossibilité ontologique de nommer cette « chose » qui nous apparaît sous de multiples aspects… Et revenons près de cent ans en arrière. Entre les deux guerres mondiales, pour être précis. Allons gaiement démolir des clichés sur la bande dessinée de ce temps.

Il est un cliché qui a la vie dure, c’est celui qui consiste à dire, dans une double rhétorique, que la bande dessinée française du début du XXe siècle était principalement destinée aux enfants ; et que la bande dessinée américaine n’est connue en France qu’avec l’arrivée du Journal de Mickey en 1934. Et encore, je vous adresse là la version soft du cliché, la version hard conduisant à enlever l’adjectif « français » (et faire d’une exception française une réalité mondiale) et à affirmer que la bande dessinée est née comme media pour enfants. Or, je vais vous donner dans cet article des arguments formidables pour contredire les facheux qui auraient le malheur d’affirmer devant vous, dans les dîners mondains, de telles inepties. J’ajoute qu’en prime je vous explique comment le leur prouver en direct, au moyen d’une simple connection Internet. Mon exposé sera émaillé de liens vers des documents numérisés soit par le CIBDI, soit par la BnF (voir notamment cette page de la Lettre de Gallica, Gallica étant la bibliothèque numérique de la BnF).

Ces deux affirmations ne sont que les deux faces de l’héritage paresseux d’une historiographie de la bande dessinée qui s’est formée dans les années 1960-1970 en portant au pinacle les auteurs américains traduits en France dans les journaux pour enfants des années 1930 et en introduisant l’idée d’une progression de la bande dessinée francophone de l’école belge de l’après-guerre à Pilote, ce dernier titre symbolisant le si fameux mais si faux « passage à l’âge adulte », à cause des titres qu’il engendre dans les années 1970 (Fluide Glacial, Métal Hurlant…). En réalité, ces deux affirmations sont fausses : 1. il existe une bande dessinée de presse pour adulte avant 1945 2. la bande dessinée américaine a pénétré le marché français au moins depuis les années 1900 (mais probablement avant). Les deux, on le verra, sont en partie liés.

Au passage, deux sites à visiter pour ceux qui s’intéresseraient à la bande dessinée de presse d’avant 1945, en France et ailleurs : le vénérable site Coconino World (http://www.coconino-world.com/) ; le blog de John Adcock Yesterday’s papers (http://john-adcock.blogspot.com/), toujours riche en images sur les bandes dessinées des siècles passés.

Un peu d’histoire ne nuit pas

Revenons un peu en arrière. Depuis les travaux de David Kunzle, relayés en France par Thierry Groensteen, Benoît Peeters et Thierry Smolderen, on sait à quel point les années 1890 ont été riches en expérimentations dans le domaine de la narration graphique, en France comme aux Etats-Unis. J’emploie à dessein le terme « narration graphique », mais c’est bien de bande dessinée dont on parle ; ou, plus précisément, l’enjeu est bien de retracer la généalogie de la bande dessinée. « Narration graphique » me permet d’esquisser une réflexion sur les rapports entre bande dessinée et dessin de presse en évitant le piège des catégories prédéfinies.

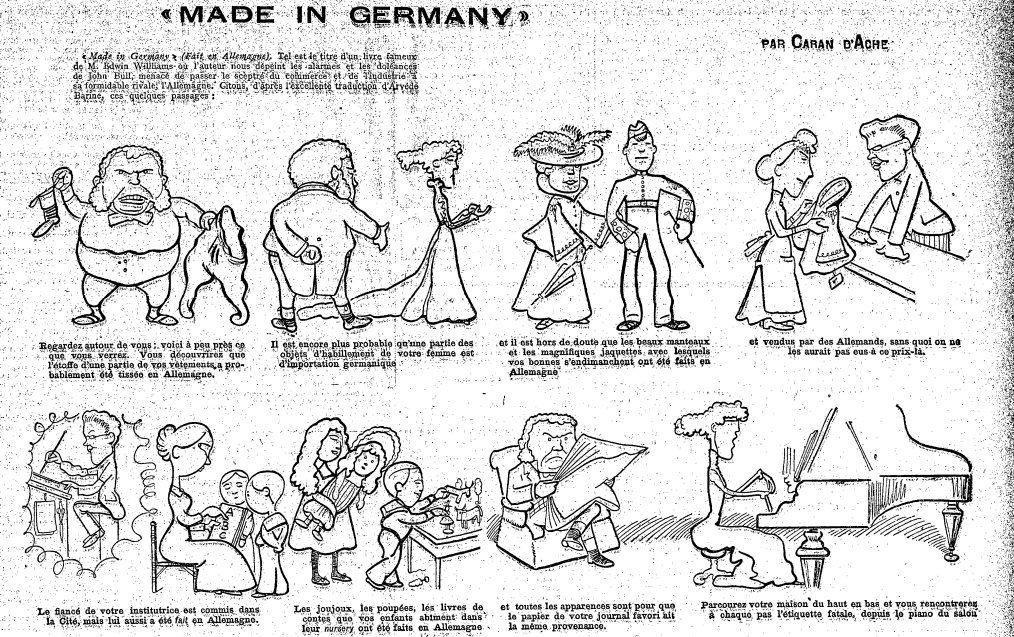

Dans ces années 1890, deux phénomènes ont lieu. D’une part, l’essor d’une presse satirique à la suite de la loi sur la liberté de la presse en 1881 (associé à des évolutions techniques en matière d’impression) entraine la multiplication de journaux illustrés et, par ricochet, l’adoption définitive de la narration graphique par les dessinateurs de presse, dans des journaux comme Le Rire. Je vous invite ici à feuilleter les exemplaires du Rire numérisés par la CIBDI pour vous rendre compte de la présence d’oeuvres qu’on assimilerait nous à de la bande dessinée. Le phénomène n’a rien de neuf : il était déjà en route depuis plusieurs décennies, mais il me semble que les années 1890 l’entérinent définitivement. En effet, nombreux sont les dessinateurs de presse qui vont mener, dans le domaine de la narration graphique, des expériences relativement inédites : Adolphe Willette et Steinlein dans Le Chat Noir et, surtout, Caran d’Ache, qui se spécialise dans le dessin muet. Là encore, les numérisations de la CIBDI nous renseignent sur l’oeuvre de ce dessinateur qu’on aurait tort de ne traiter que comme un précurseur de la bande dessinée. Ses oeuvres existent pour elles-mêmes, dans le contexte de la presse humoristique de l’époque.

Il arrive que dans ses dessins hebdomadaires pour Le Figaro, Caran d'Ache réalise un dessin en plusieurs séquences, ici le 8 janvier 1900 (extrait).

Le deuxième phénomène m’intéresse moins aujourd’hui, je vais donc me contenter de le citer pour mémoire. La narration graphique s’installe durablement dans la culture enfantine, à travers les titres d’une presse en pleine évolution, qui accueille l’image dans ses pages (Le Petit Français illustré fait paraître La Famille Fenouillard de Christophe en 1893, ce qui sert de jalon symbolique et cette appropriation par la culture enfantine de la narration graphique). De fait, c’est bien dans cette débouché spécifique de l’art du dessinateur qu’elle connaît ses succès les plus visibles (Bécassine de Pinchon, Les Pieds Nickelés de Forton).

Une bande dessinée pour adultes avant 1945

La bande dessinée pour adultes des années 1890 a été bien étudiée par les auteurs cités plus haut et on connaît sa qualité, son originalité et ses maîtres. Toutefois, à partir des décennies 1900-1910, les données sont beaucoup moins bien maîtrisées. Et l’historien doit ici faire le constat d’une méconnaissance de la réelle diffusion des procédés de narration graphique chez les dessinateurs de presse, qui l’oblige à suspendre son jugement. En apparence, aucun « maître » de l’envergure de Caran d’Ache (qui meurt en 1909) ne semble se distinguer. Mais ne se fier qu’aux chef-d’oeuvres n’est pas une bonne façon de faire de l’histoire. Je n’ai ici que des intuitions liées à la compagnie des grands journaux d’avant-guerre, faute de pouvoir étudier la question de près. Il me semble que le phénomène qui se produit dans les premières décennies du XXe siècle est une dilution de la narration graphique en tant qu’un des procédés possibles dans la gamme du dessinateur de presse. Ainsi, la plupart des dessinateurs de presse de cette époque font des bandes dessinées sans saisir l’autonomie propre que l’on peut donner à cette forme de récit par l’image. J’ajoute aussi que cette dilution dans le dessin de presse l’enferme dans le registre comique.

Certes, ce n’est pas le procédé le plus courant. Par la force de la tradition, on lui préfère l’image seule avec dialogue sous l’image. Par la force de la tradition et, sans doute aussi, par les contraintes de place imposées par les rédacteurs des journaux, qui ne laissent que très rarement l’espace suffisant pour dérouler un strip en plusieurs cases. Mais, malgré tout, le cas se trouve, et il est inutile d’arguer toute idée de « progrès » : la narration graphique est un procédé connu et maîtrisé par les dessinateurs depuis le XIXe siècle, il n’y a rien d’étonnant à cela. Tout au plus les conditions éditoriales décident du succès de tel ou tel procédé : après 1918, le succès des hebdomadaires satiriques type Le Rire décline et la plupart des dessinateurs de presse investissent au contraire les grands quotidiens où, justement, on ne leur laisse qu’une case, mais où, au moins, il y a beaucoup de travail. Un véritable mouvement de fond s’amorce à partir de 1920 : les grands quotidiens publient de plus en plus régulièrement des dessins de presse, jusqu’à en faire des rendez-vous hebdomadaires, puis quotidiens, pour leurs lecteurs.

Les aventures de M. Philaphil d'Hervé Baille dans L'Intransigeant, le 10 janvier 1930, une tentative de sérialisation.

Cette croissance du dessin dans les quotidiens (donc promis à une publication à grand tirage et très lue) finit par s’ouvrir à des dessins plus longs, à des « strips », voire à des séries. L’apogée de ce mouvement se situe quelque part autour des années 1950. Ici, il faut lire l’ouvrage malheureusement très difficile à trouver d’Alain Beyrand, De Lariflette à Janique Aimée, dictionnaire des bandes paraissant dans la presse quotidienne française après 1945. Il permet de rompre définitivement l’idée que la bande dessinée pour adulte apparaît dans les années 1970. Je me contenterais ici de citer la question rhétorique et provocatrice posée en introduction par Alain Beyrand : « A quelle époque les français adultes ont-ils lu le plus de bandes dessinées ? Réponse : de 1945 à 1975. ». En effet, la plupart des journaux quotidiens publient parfois jusqu’à une dizaine de séries de bande dessinées (découpées en strips) tous les jours. La pratique a presque entièrement disparu de nos jours et est malheureusement oubliée. Pourtant, et sans même parler des expériences avortées du début des années 1960 (Chouchou, les éditions Eric Losfeld), la bande dessinée pour adulte ne représente pas un progrès qui fait suite à l’évolution de Pilote.

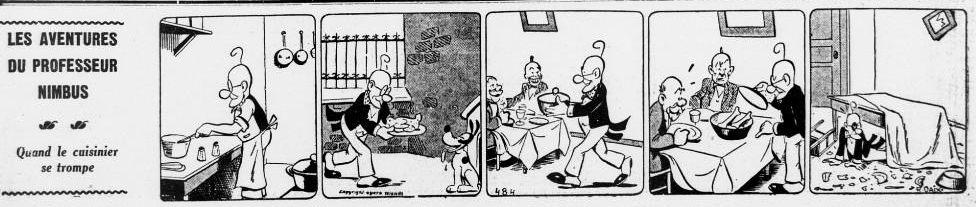

Certes, on trouvera de nombreuses objections fallacieuses pour démontrer que « cette bande dessinée de quotidiens ne vaut pas le coup d’être considérée » : il s’agit de séries de médiocres qualités, souvent des adaptations de classiques de la littérature, ou des déclinaisons de Professeur Nimbus, le grand succès de la presse quotidienne des années 1930. Leurs auteurs eux-mêmes s’identifient avant tout comme des journalistes plus que comme des dessinateurs : ils sont salariés d’une agence de presse qui redistribue les bandes dans la presse, sur le modèle américain. Ils ne se prétendent pas artistes créateurs, non par auto-dénigrement de leur travail, mais pour toucher la sécurité sociale à une époque où les artistes freelance n’ont pas un statut très sûr (je reprends ici des théories d’Alain Beyrand). Cependant, en lisant ces pages remplies de strips, l’historien de la bande dessinée aurait bien tort de les exclure de son champ d’étude.

Le professeur Nimbus d'André Daix, la plus célèbre des bandes d'avant-guerre, est diffusé par l'agence Opera Mundi dans les grands titres de la presse régionale, ici Ouest-Eclair du 20 juillet 1937

L’arrivée des Amériques, entre le monde adulte et l’enfance

De ce premier constat qui permet de briser la première affirmation (pas de bande desinée adulte avant les années 1970), on peut en arriver à un second constat : la bande dessinée américaine est diffusée en France avant 1934, et pas de façon si marginale que ça.

La bande dessinée américaine qui arrive en 1934 en France (dans Le Journal de Mickey, Robinson, Hop là !) correspond en réalité à une évolution de la presse pour enfants qui appelle de nouveau contenus. Elle impressionne par le changement d’échelle dans les importations mais, en réalité, ne fait qu’accélérer un mouvement déjà ébauchée. La différence est que, jusque là, elle ne touchait pas une presse enfantine encore relativement conservatrice et peu encline à diffuser des bandes américaines. En revanche, deux autres supports sont utilisés pour diffuser de la bande dessinée américaine dans l’entre-deux-guerres : l’album et la presse non spécialisée pour enfants.

Je passe vite sur le cas des albums. L’exception connue est celle de Buster Brown de Richard Felton Outcault, qui fait l’objet d’un album chez Hachette dès 1902. Peut-être est-ce une réponse aux albumls d’Albin Michel qui emploie le dessinateur français Christophe. Mais il s’agit d’une sortie relativement isolée, mais Hachette se révèle bien être un précurseur dans l’importation de comic strips américains mis en album. L’éditeur « habitue » en quelque sorte les enfants à l’arrivée massive qui va suivre en publiant dès 1928 la série Winnie Winkle sous le titre Bicot, et dès 1931 les séries Mickey et Félix le chat. Pendant que la maison d’édition Flammarion fait appel, pour sa collection du Père Castor, promue par les militants de l’éducation populaire, à des auteurs russes, Hachette, qui vise un plus large public, va voir du côté des Amériques. Deux stratégies éditoriales en direction de l’enfance se croisent pour un même type de production qui connaît un grand succès à cette époque : l’album.

L’édition des albums d’Hachette est simultanés à des parutions dans la presse, au moins pour les trois séries citées : Bicot, Mickey et Félix. On se trouve déjà face à un phénomène de pré-publication, plus empirique que celui qui va se développer après la guerre. Quels journaux publient ces séries ? Dans le cas de Mickey et de Félix, c’est Le Petit Parisien, quotidien à très fort tirage (1 million d’exemplaires) qui commence à diffuser un strip par semaine de Félix le chat en mai 1930, puis de Mickey en octobre de la même année. Il faut resituer cela dans un grand mouvement qui touche la presse dans l’entre-deux-guerres : diversifier le contenu. La série dessinée est un moyen parmi d’autres (introduction de photographie, pages sportives, pages de la femme…) d’arriver à cette fin. Le Petit Parisien va être imité par ses concurrents directs, mais plus tardivement : Le Matin fait appel à Alain Saint-Ogan pour créer la série Prosper l’ours et Le Petit Journal publie Pat et Piou de Manon Iessel en 1934. La différence fondamentale est que Le Petit Parisien n’hésite pas à importer des séries américaines, là où ses concurrents préfèrent (pour des raisons que je ne prendrais pas le risque de supposer) les productions françaises. A noter que L’Echo de Paris, autre quotidien à grand tirage mais plus conservateur publie dès 1920 la série Frimousset de Pinchon dans ses pages « pour les enfants », signe d’une sensibilité à la production française spécifique d’histoires en images.

La presse quotidienne s'empare des comic strips américains et de leur notoriété déjà existante : ici Mickey dans Le Petit Parisien du 4 décembre 1930.

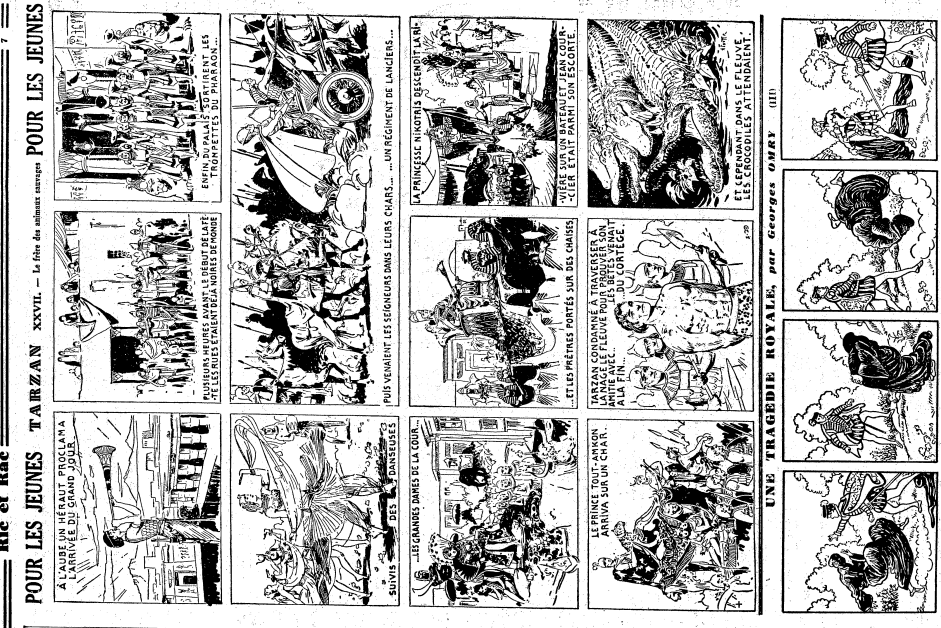

Dans le cas de Bicot, la série est diffusée dès 1924 dans un hebdomadaire dit « familial » (au sens où il s’adresse à toute la famille et se compose surtout de lectures de divertissement plus que d’information ; le concept est importé des Etats-Unis), Dimanche-Illustré. Il n’est pas le seul : Dimanche-Illustré publie aussi sous le titre La Famille Mirliton la série de Sidney Smith The Gumps. Le concurrent de Dimanche-Illustré, Ric-Rac, prend le pli. En 1933, il commence à diffuser la série Tarzan, tout en continuant à diffuser la série du français Mat Les aventures de Pitchoune fils de Marius (1930). Dans ces choix d’importer des oeuvres américaines et de les mêler aux françaises (le public n’en sait sans doute rien), rien qui sorte de l’ordinaire : Dimanche-Illustré et Ric-Rac imitent consciemment des formules éditoriales américaines et on trouve souvent dans leur page de dessins d’humour des dessins empruntés à des journaux anglais, américains ou allemands (Punch, Chicago Tribune, Fliegende Blätter).

Tarzan de Burne Hogarth est diffusé dès 1933 dans Ric et Rac, un hebdomadaire familial (planche du 2 décembre 1933). Remarquer en dessous le début d'une planche du dessinateur français George Omry.

Pourquoi ces pinaillages de date ? Quelle importance que la bande dessinée américaine soit arrivée en France en 1934 ou avant ? Il y a en réalité un enjeu historique qui permet de mettre en avant la presse généraliste comme vecteur de bandes américaines, et non simplement la presse enfantine spécialisée, dont l’importance exagarée par l’historiographie dominante se trouve alors nuancée. Et surtout, il convient de dire que le lien entre les deux (diffusion dans la presse généraliste avant 1934 et dans la presse spécialisée après 1934) : dans les deux cas, c’est bien l’agence de presse Opera Mundi de Paul Winkler qui importe les comic strips américains. Seulement, à partir de 1934, elle décide de ne plus seulement distribuer les oeuvres à des journaux, mais de créer ses propres publications.

Cette analyse permet aussi de nuancer une autre affirmation. En apparence, c’est par le public enfantin que la bande dessinée américaine pénètre en France. En apparence seulement, et je justifie cette nuance de deux façons.

1. La mention « pour les enfants » n’est pas toujours présente, laissant supposer que le public visé est volontairement flou. Dans le cas de Félix le chat, par exemple, les publicités qui annoncent la série dans Le Petit Parisien parlent des « petits et des grands » qui se « réjouissent ». Et même dans le cas où la série est surmontée d’un bandeau « pour les enfants » (ce qui est la majorité des cas), il n’est pas impossible que des adultes aussi la lisent ; après tout, ils ont l’habitude de lire des dessins d’humour et ont donc un usage proche. Quelques témoignages de l’époque vont dans ce sens : originellement diffusée pour les enfants, certaines séries ne sont pas négligées par les adultes.

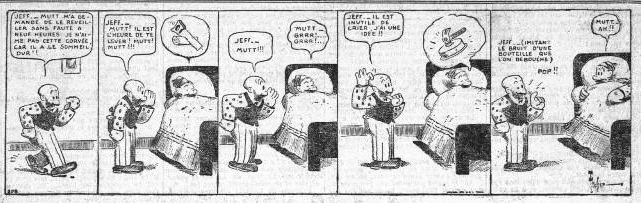

2. Il existe une exception que j’ai découvert au hasard de mes pérégrinations, comme une tentative sans lendemain de diffuser un comic strip pour adultes en France. Dès 1923, Le Petit Parisien (encore lui!) fait paraître Mutt and Jeff de Bud Fischer. Le cas est d’autant plus intéressant qu’on en saisit toute la mesure expérimentale : les journalistes ne savent trop que faire de ce curieux objet. Au début, les bulles sont conservées mais sous forme de dialogue, le nom de chaque personnage apparaissant dans sa bulle. Les strips sont diffusés de façon assez aléatoire, la périodicité hebdomadaire n’étant pas toujours respectée à la lettre. De fait, dans les années 1920, le modèle du comic strip américain pour adultes est encore un objet étranger à la presse française qui préfère un dessin isolé à une sérialisation qui automatise le rendez-vous avec le public. Le phénomène de sérialisation n’arrive que dans les années 1930, l’exemple le plus célèbre étant celui du Professeur Nimbus d’André Daix diffusé dans Le Journal à partir de 1934.

Un exemple étonnant : dès 1923, Le Petit Parisien tente de diffuser un comic strip américain en France. C'est Mutt and Jeff de Bud Fischer, ici le 19 juin 1923. Remarquer le curieux dispositif de dialogue dans la bulle.

BD et dessin de presse : un enjeu à penser

Dans les deux cas, les postulats de départ que j’ai essayé de démonter (la bd avant 1960 est destinée aux enfants et la bd américaine arrive en 1934) repose sur un sous-entendu méthodologique qui restreint le champ de la bande dessinée aux journaux spécialisés (dont les principaux contenus sont des bandes dessinées), modèle en effet dominant après guerre. Or, le fait est que c’est hors de ces journaux spécialisés que l’on déniche des contre-exemples.

Pour moi, les erreurs et préjugés qui demeurent encore sont liés à une impossibilité de penser simultanément « bande dessinée » et « dessin de presse ». Les deux catégories sont jugées comme des catégories étanches, d’un côté comme de l’autre. D’où un point aveugle qui empêche de percevoir les exemples de narration graphique diffusée dans les mêmes conditions que du dessin de presse : dans des quotidiens et hebdomadaire généralistes.

Les sources des images à retrouver sur Gallica :

Caran d’Ache dans Le Figaro

Hervé Baille dans L’Intransigeant, Les aventures de M.Philaphil

André Daix dans Ouest-Eclair : Le professeur Nimbus

Tarzan dans Ric et Rac

Mutt and Jeff dans Le Petit Parisien

Relisons le Sapeur Camember !

Pourquoi cette injonction me direz-vous ? Pour vous montrer ce que peuvent nous apprendre les « vieilles » bandes dessinées, celles que l’on juge dépassées, que l’on hisse au rang de « chef-d’oeuvre » du patrimoine pour mieux les oublier et ne plus les traiter comme des oeuvres vivantes. Bien au contraire, démonstration vous sera faite, par une petite plongée dans les dernières années du XIXe siècle, que les albums du brave Christophe (Le sapeur Camember, La Famille Fenouillard, Le savant Cosinus)ont encore de subtiles résonances avec notre bande dessinée contemporaine et ouvrent des perspectives nouvelles en matière de création…

Christophe et sa fortune critique

Christophe fait partie de ces auteurs du temps jadis révérés par les connaisseurs de bande dessinée en tant que « grand ancêtre ». Français, qui plus est, ce qui n’enlève rien. Pour ceux qui, à ce stade de la lecture commenceraient à avoir honte de ne rien savoir sur Christophe, un bref rappel de sa carrière de dessinateur d’histoires en images.

A l’origine, Christophe, de son vrai nom Georges Colomb (1856-1945) ne se destine en rien au dessin. Normalien, il poursuit sa vie durant une carrière de professeur de sciences naturelles et finit maître de conférences à la Sorbonne. Quel rapport avec les histoires en images, alors ? Le lien entre sa carrière d’enseignant et celle de dessinateur, qu’il poursuit principalement de 1887 à 1904, est l’éditeur Armand Colin. Cet éditeur publie l’illustré pour enfants dans lequel Christophe dessine (Le Petit Français illustré) mais est tout à la fois un grand éditeur de manuels scolaires, dont certains sont d’ailleurs écrits et dessinés par Georges Colomb. Ne pas oublier que, jusqu’au début du XXe siècle, la culture enfantine est encore très liée à l’univers scolaire.

A partir de 1887, Christophe commence à dessiner des histoires pour enfants. En 1889, il crée l’une de ses séries les plus populaires, La Famille Fenouillard. D’autres séries suivent alors : Le Sapeur Camember, L’idée fixe du Savant Cosinus, Les malices de Plick et Plock. Christophe les dessine de façon simultanée sur le mode du feuilleton : chaque nouveau numéro du Petit Français illustré permet au jeune lecteur de connaître la suite de l’une ou l’autre histoire. Puis, face au succès des séries, Armand Colin les édite en album dans les années 1893-1900. A cette occasion, d’ailleurs, Christophe les retravaille pour leur donner une véritable cohérence. Ses albums sont constamment réédités pour les enfants des décennies suivantes, au moins jusqu’aux années 1920.

C’est d’ailleurs peut-être cette présence de l’album, par nature moins éphémère que la parution dans la presse, qui sauve Christophe de l’oubli et assure sa survie jusqu’à nous, tout en lui permettant d’acquérir très vite une place dans la généalogie de la bande dessinée. François Caradec, spécialiste de l’humour à la Belle Epoque, membre de l’Oulipo et du collège de pataphysique, lui consacre d’abord une biographie en 1956, parue chez Grasset. Il le replace dans l’époque d’un comique fin-de-siècle où s’épanouissait l’humour littéraire, savant et absurde d’Alphonse Allais, Alfred Jarry, Tristan Bernard et l’équipe des dessinateurs du Chat Noir (une époque, songez-y, où les normaliens et les professeurs à la Sorbonne pouvaient être en même temps de brillants humoristes !). Sa biographie est d’ailleurs préfacée par Raymond Queneau, signe qu’une certaine frange du monde littéraire (certes, pas la plus tristement sérieuse) reconnaît la qualité de l’oeuvre de Christophe. Les années 1950 et 1960 accélèrent sa redécouverte (principalement de ses trois séries les plus connues : Fenouillard, Camember, Cosinus), soit au Club du meilleur livre, soit chez Armand Colin qui réédite justement les albums en questions à partir de 1959, au rythme d’une ou deux rééditions par décennie. A noter également de curieuses éditions au Livre de Poche en 1965. En 1979 est érigée dans la ville natale de Christophe, Lure, une statue du sapeur Camember.

Enfin, c’est l’éditeur Horay, spécialisé dans l’édition d’art et dans la réédition d’anciennes histoires en images, qui se lance dans la course, non sans davantage de recul critique que ses prédécesseurs. Il réédite la biographie par François Caradec en 1981 et fait paraître la même année un recueil d’inédits pour un public que l’on peut qualifier « d’amateurs érudits ». Entre temps, Christophe a pénétré les histoires et dictionnaires de la bande dessinée française, soit au titre de « précurseur », soit à celui de « père », soit à celui, sans doute plus humble et plus juste, de passeur du modèle de l’histoire en images comique « adulte » à l’élaboration d’un modèle pour enfants.

Dans l’ensemble, Christophe semble avoir été quelque peu mis de côté depuis quelques décennies, ce qui est assez dommage dans la mesure où la critique qui lui est consacrée est celle d’une génération d’amateurs plus intéressés par son travail d’humoriste. Le musée d’Angoulême conserve quant à lui de nombreux originaux, dont quelques uns annotés. Il n’y a plus eu de plus récentes rééditions des albums de Christophe depuis les années 1980. Toutefois, une version quelque peu remaniée en a été mise en ligne par Pierre Aulas sur son site internet d’après les cases parues dans la presse. Elles sont consultables à cette adresse : http://aulas.pierre.free.fr/div.html. La lecture en scrolling vertical, bien qu’assez peu orthodoxe pour une bande qui se lisait à l’origine en « gauffrier », convient plutôt bien au mode de lecture sur écran.

Un regard sur les rapports texte et image

Tout cela ne vous aide toujours pas à comprendre pourquoi je vous invite à relire Christophe non pas comme une oeuvre du passé, mais comme une lecture ouvrant sur l’avenir… C’est qu’il m’est venu, à la relecture d’extraits de La famille Fenouillard, une petite réflexion sur l’un des éléments majeurs du comique de Christophe : le rapport texte narratif/image ; et, me penchant plus en détail sur ce rapport, j’y ai trouvé des traces chez d’autres auteurs qui nous sont contemporains.

D’abord il me faut clarifier un peu ce dont je parle à propos du rapport texte narratif/image. L’un des critères qui pourrait être évoqué pour lire Christophe comme une oeuvre datée est le système narratif qu’il utilise : celui du gauffrier simple avec texte sous l’image (un petit clic sur l’image issue du site coinbd.com). De fait, ce système est bien ancré dans son temps : il consiste en une fusion entre la forme de l’imagerie dite d’Epinal, qui domine la production de récits en images pour enfants depuis le milieu du siècle, et celle des histoires drôles en images mis au point par Töpffer dans les années 1830 (Christophe ayant affirmé que le genevois était son principal modèle). Christophe emprunte à Töpffer l’humour basé sur les rapports texte/image ainsi que les « types » comiques et à l’imagerie d’Epinal le gauffrier et une familiarité du public enfantin pour ce type de mise en forme de la page. Car tout de même, Christophe s’adresse avant tout aux enfants (il publie dans un journal pour enfants), même si rien n’indique que les adultes ne lisaient pas, eux aussi, La Famille Fenouillard (après tout, les types d’humour pratiqués par Christophe sont en grande partie emprunté aux modes de l’humour pour adulte, à l’exception de la grivoiserie). Par la suite, l’arrivée de la bulle comme procédé narratif « moderne » dans les années 1920, et plus encore son caractère offensif dans les années 1930 fait vite apparaître la forme spinalienne comme un archaïsme qui vient rompre la lecture rapide de la case. Les années 1950 consacrent le succès de la bulle « à l’américaine » en domaine francophone, en faisant même le critère premier de la « bande dessinée » et les lecteurs, jeunes et moins jeunes, s’habituent progressivement à ce type de narration. Ce qui ne fait qu’aggraver encore la réputation de la forme spinalienne, devenue bien peu pratique.

Je ne m’y trompe pas : la bulle est incontestablement un outil formidable pour permettre la lecture efficace d’une histoire en images, alors que le texte sous l’image suppose une lecture moins rapide, plus réfléchie car se reportant sans cesse de l’un à l’autre des éléments. C’était d’ailleurs ce qui intéressait tant les partisans de ce système dans les années 1890-1930 et les opposants à la bulle : il permettait à l’enfant d’apprendre à lire tout en s’amusant, et de mieux comprendre le texte au moyen des images. Certains pédagogues avaient alors un mépris à l’égard de l’image, forcément inférieure au niveau de la signification au texte, plus noble et symbole du progrès humain et intellectuel.

Paradoxalement, c’est justement ce caractère plus lent et plus réflexif qui m’intéresse toujours dans la forme spinalienne et me la fait interpréter comme une forme moderne. Elle suppose une lecture lente et une interprétation double : non pas d’un côté le texte, de l’autre l’image, mais d’un côté le texte en fonction de l’image et de l’autre l’image en fonction du texte. Mal utilisée, comme c’était le cas dans la majorité des histoires en images du début du XXe siècle, elle est en effet assez poussive. Mais bien utilisée, c’est-à-dire avec un vrai talent littéraire, elle devient tout à fait intéressante. Voyez, en suivant l’exemple du dessin qui accompagne cet article, comme Christophe maîtrise un second degré comique. Par le texte indépendant de l’image, il introduit un narrateur ironique qui transforme ce que nous devinons être de l’eau-de-vie d’après le dessin en un remède salvateur ; et par là se moque à la fois des soeurs Artémise et Cunégonde et les deux marins abrutis dont on notera au passage le langage, là aussi marque d’une qualité d’observation comique : « rien de tel pour vous ravigoter un homme, et subséquemment des jeunesses comme duquel vous resplendissez. ». Ce qui provoque le rire chez Christophe est le plaisir du lecteur qui compare la situation ridicule donnée par le dessin et le style ampoulé et euphémistique du narrateur complice.

Résonances actuelles

Depuis maintenant près de trente ans, la bande dessinée française est revenue de la bulle et des formes traditionnelles héritées des années 1940-1960. Tant et si bien que le moment est un des meilleurs pour s’interroger sur un possible retour en force de cette voix narrative que la bulle avait en partie fait disparaître. Des auteurs contemporains réinvestissent, évidemment sans forcément y penser, la richesse narrative qui peut surgir des relations entre le texte et l’image chez Christophe, que ce soit à des fins comiques, ou pour d’autres buts. Quelques exemples issus de lectures récentes, dont certaines ont fait l’objet d’un article sur ce blog.

Dans le registre comique et dès les années 1960, il y aurait bien sûr les Dingodossiers et autres oeuvres de Gotlib (avec ou sans Goscinny), où le dessin est introduit par un faux exposé scientifique qui interpelle le lecteur. Comme dans le cas de Christophe, c’est du décalage entre texte et image que naît le comique.

Mais prenons Baru, par exemple, notre Grand Prix pour l’année 2010. La présence de la voix narrative est un des ses tics d’écriture, même s’il ne l’utilise pas systématiquement. Elle est alors la voix de celui qui raconte et commente sa propre histoire, à la première personne, comme dansQuéquette blues. L’émergence de l’autobiographie en bande dessinée a d’ailleurs pu contribuer à réhabiliter le « je » narratif dans la bande dessinée, puisque le dessin seul ne permet pas d’introduire l’auteur. A sa manière, l’autobiographie oblige les dessinateurs à donner une place conséquente au texte-commentaire. Chez Baru, le commentaire du narrateur sur ses histoires d’enfance n’est d’ailleurs pas dénué d’une certaine forme d’auto-dérision. Et puis il réfléchit véritablement à son texte : il utilise sciemment une sorte d’argot, de langage familier, qui caractérise aussi bien que l’image son héros.

L’art de Loustal est souvent basé sur la juxtaposition d’un texte très travaillé littérairement et d’images qui font plutôt appel à des clichés cinématographique ou picturaux ; il utilise assez peu la bulle. Pour certains de ses albums, il fait appel à l’écrivain Philippe Paringaux. Il renoue ainsi avec une forme nouvelle de roman illustré où textes et images seraient dans un rapport d’égalité parfaite, portant l’une après l’autre soit l’atmosphère, soit la narration. Loustal aboutit à des albums où l’image, en partie débarrassée de sa seule fonction narrative, en devient poétique et méditative.

Et je terminerais cette évocation avec un auteur de bande dessinée numérique, Fred Boot. Dans son album Gordo scénarisé par Fabrice Colin, le texte narratif, occasionnellement présent comme commentaire du héros-narrateur, tenait déjà un rôle important et témoignait déjà d’une recherche littéraire. Il rappelait alors la « voix intérieure » du héros dans certaines films. Avec son oeuvre réalisée directement pour une lecture sur internet, The Shakers, le texte occupe une place beaucoup plus importante, puisqu’il s’agit de paragraphes entiers. L’histoire avance aussi bien en fonction du texte que de l’image et Fred Boot crée là une forme hybride, entre le roman et la bande dessinée. Les éléments graphiques et textuels se mêlent les uns avec les autres et occupent chacun des fonctions complètement différentes (narration, dialogue, ornement) qui enrichissent l’oeuvre. Surtout, Fred Boot a un vrai style d’écriture : le texte n’est pas simplement un ajout, il a sa propre saveur.

De là à dire que le format numérique permet ce type d’hybridation mieux que les autres car il s’affranchit du format de la page, il n’y a qu’un pas que je franchis… Et je vois là une autre voie pour les auteurs de bande dessinée en ligne qui ont aussi un talent littéraire.

Pour en savoir plus :

Sur Christophe :

Maîtres de la bande dessinée européenne, catalogue de l’exposition à la BnF en 2000

François Caradec, Christophe, Horay, 1981

Christophe, Le Baron de Cramoisy, La Famille Fenouillard (inédits) (rassemblés par François Caradec), Horay, 1981

Le site de Pierre Aulas où l’on peut lire des oeuvres de Christophe : http://aulas.pierre.free.fr/div.html

Sur les autres oeuvres citées :

Le site non-officiel sur Loustal, pour avoir un aperçu de son travail : http://www.loustal.net

Le site de The Shakers de Fred Boot : http://www.the-shakers.net/

Le phylactère avant la bande dessinée

Le débat sur l’origine du phylactère (ou bulle, ou ballon…) est à peu près aussi nébuleux que celui sur l’origine de la bande dessinée. Aujourd’hui, pour définir la bande dessinée, les spécialistes privilégient en général le caractère séquentiel par rapport à la présence ou non de phylactères. Américains (Will Eisner, Scott McCloud[1]) comme francophones (Harry Morgan, Thierry Groensteen, Benoît Peeters…), suivis par les dictionnaires de référence que sont le TLF et le Dictionnaire de l’Académie française, s’accordent à dire que la bulle n’est pas ce qui permet de déterminer ce qui relève ou non de la bande dessinée. Il semblerait cependant excessif d’en négliger l’importance. Bien sûr, de nombreuses bandes dessinées sont dépourvues de bulles, par exemple le gagnant du Fauve d’Or à Angoulême en 2008, Là où vont nos pères[2]. Il n’en reste pas moins vrai que dans la représentation que chacun de nous se fait de la bande dessinée le phylactère occupe une place privilégiée et peut-être plus nette que le côté séquentiel. S’il fallait faire deviner le concept de bande dessinée dans un jeu de devinettes ou de pictionnary, il est probable que l’on ferait appel plus spontanément à la bulle qu’au caractère séquentiel, et ce sans doute parce que ce caractère séquentiel est partagé, dans une certaine mesure, par d’autres formes de représentations (cinéma, peinture…) alors que le phylactère est rare en dehors de la bande dessinée et du dessin de presse. Il n’est pas sans intérêt de noter que parmi les langues les points de vue divergent : le français et les langues scandinaves emploient pour désigner le 9e art un vocable (bande dessinée, tegneserie) faisant peut-être référence à la séquentialité, tandis que la plupart des autres langues font plutôt allusion soit au caractère distrayant (comics, historietas, manga) soit au phylactère (fumetti).

Difficile définition

Si l’on voulait tenter une définition, on pourrait dire que phylactère est un moyen de représenter les paroles de personnages à proximité d’eux à l’intérieur de la case. Le phylactère permet que les paroles puissent être attribuées avec évidence au personnage qui les prononce (lorsque les paroles sont écrites sous la case, il arrive souvent que seul le style permette d’identifier le locuteur – ce qui entraine souvent une différenciation supérieure des styles,accompagnée parfois de l’utilisation d’argots ou d’accents spécifiques, comme par exemple dans Le Sapeur Camembert ou Les pieds nickelés). Il permet sans doute aussi une lecture plus dynamique, où image et texte sont lus simultanément. Néanmoins, son statut reste flou : suffit-il que les paroles soient à proximité du personnage pour faire un phylactère ou bien faut-il qu’elles soient encadrées ? Faut-il que le phylactère soit rond ou rectangulaire pour qu’on puisse parler de bande dessinée ou bien peut-on voir dans le vitrail médiéval une bande dessinée comme les autres ?

Etymologie

Le mot phylactère vient du latin phylacterium, lui-même issu du grec φυλακτήριον. La racine grecque φυλακ- signifie « garder, protéger » et le mot phylactère a pour sens premier « poste de garde » avant de signifier « talisman ». C’est à partir de ce dernier sens que l’on en est venu à appeler φυλακτήριον les tefilim, petites boîtes de cuir portées par les juifs au moment de la prière depuis le Ier siècle au moins et qui contiennent des parchemins sur lesquels ont été calligraphiés certains passages des écritures saintes. Ce rituel est évoqué dès le premier siècle, notamment dans l’Evangile selon Matthieu, où le Christ dit en parlant des pharisiens et des scribes : « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements »[3]. Ces phylactères sont des objets protecteurs parce qu’ils portent la parole divine et la calligraphie des versets copiés sur les tefilim répond à des règles extrêmement strictes dont la négligence rend le texte passoum, c’est-à-dire dénué d’efficacité religieuse[4].

La signification mystique du phylactère

C’est le même type de support qui est représenté dans les phylactères médiévaux, banderoles où sont inscrites les paroles des saints et des personnages bibliques. Ces parchemins déroulés se répandent dans l’iconographie à l’époque romane à un moment où la forme normale du document écrit est la pièce de parchemin rectangulaire (pour les actes) ou le codex (pour les livres). Le rouleau tel qu’il apparaît dans les représentations de phylactères est la marque d’un effet intentionnel d’archaïsme : le rouleau est alors depuis longtemps une forme marginale dans l’usage chrétien courant et ne sert plus que pour quelques usages très spécifiques ainsi que pour les livres sacrés des juifs. Le mot phylactère est également employé à partir du XIIe siècle par certains auteurs, notamment le poète normand Wace, pour parler d’un réceptacle contenant des reliques de saints, sens qu’il a retrouvé dans l’heroic fantasy contemporaine, où il désigne un artefact contenant l’essence d’une liche.

Dans les enluminures, les bas-reliefs, les tableaux et surtout les vitraux médiévaux, les phylactères sont souvent le support de textes courts à haute valeur religieuse. On les trouve notamment associés à saint Jean Baptiste disant « Ecce agnus dei qui tollit peccata mundi », dans la bouche de la Vierge priant le seigneur de faire venir à elle la Parole: (« Domine labia mea operies ») et surtout dans les annonciations. Dans ce dernier motif la valeur de la parole est plus essentielle que jamais puisque les paroles de l’archange Gabriel, « Ave Maria gratia plena », coïncident au moment de l’incarnation du Christ[5]. L’ange trouvant à dextre (à gauche pour le spectateur) et la vierge à senestre (à droite), le texte du phylactère va de l’ange à la vierge, du divin à l’humain, et matérialise l’incarnation du Verbe divin dans un corps terrestre. En sculpture, les phylactères sont souvent un signe d’identification des prophètes, lesquels portent dans les mains la parole divine qu’ils ont pour mission de délivrer.

On a pu repérer des motifs proches du phylactère médiéval dans plusieurs autres civilisations. Sur les bas-reliefs de l’Egypte ancienne, il arrive que l’on écrive les paroles des personnages à proximité de leur représentation (même si ce n’est pas la norme : on écrit en général plutôt leur nom, leur titre, leurs hauts faits ainsi qu’une bénédiction). Une des occurrences les plus remarquables est sans doute leur présence dans l’art méso-américain précolombien. On peut en contempler quelques exemples en ce moment à l’exposition du Musée du Quai Branly sur Teotihuacan.

Un peu de lexicologie

En français le terme de phylactère désigne à la fois cet élément iconographique ancien et la bulle de bande dessinée. ; dans la plupart des autres langues, les deux termes sont distincts : ainsi l’anglais sépare-t-il speech scroll et speech bubble ou speech balloon, l’allemand Spruchband et Sprechblase et l’espagnol filacteria et globo ou bocadillo. Et même en bande dessinée française on parle plus facilement de bulle que de phylactère, ce dernier terme étant assez rare en dehors des bandes dessinées de Philippe Geluck et des écrits spécialisés. Les réalités auxquelles fait référence le terme employé sont assez diverses : si en anglais comme en français on fait allusion aux bulles et aux ballons, en Allemand le terme de Blase signifie au moins autant « vessie » que « bulle ». En italien on parle de balloon ou de nuvoletta (petit nuage), et le terme utilisé pour désigner la bande dessinée (fumetto, littéralement « petite fumée ») fait aussi référence au phylactère, semblable à une fumée s’échappant de la bouche des personnages. Enfin, le japonais fukidashi (吹き出し) signifie « souffle qui sort ».

Prochain épisode : la naissance du phylactère en bande dessinée entre le XVIIIe et le XXe siècle.

Antoine Torrens