Nous voilà arrivé à la fin de notre marathon-Baru entamé en février dernier suite à l’annonce de la remise du Grand Prix du festival d’Angoulême à Baru. 12 mois pour 12 oeuvres patiemment lues et étudiées, qui, toutes ensemble, forgent la personnalité artistique de celui qui, dans deux semaines et pour quelques jours, présidera la 38e édition du FIBD. Je vous laisse consulter le site du Festival d’Angoulême pour toutes les informations concernant la manifestation (http://www.bdangouleme.com/). Quelques liens directs sur les articles directement consacrés à Baru : une interview en deux parties (partie 1, partie 2 et partie 3) ; la présentation de l’exposition « Le Rock à Baru », qui donnera lieu à un disque de trente-et-un titres de rock’n’roll pré-1960, spécialement choisis par Baru ; une vidéo de présentation du « président Baru ».

Baruthon 1 : Quéquette blues et La piscine de Micheville

Baruthon 2 : La communion du Mino et Vive la classe !

Baruthon 3 : Cours camarade

Baruthon 4 : Le chemin de l’Amérique

Baruthon 5 : promenades et albums collectifs

Baruthon 6 : L’autoroute du soleil

Baruthon 7 : Sur la route encore

Baruthon 8 : Bonne année et autres récits sociaux

Baruthon 9 : Les Années Spoutnik

Baruthon 10 : L’enragé

Baruthon 11 : Pauvres Zhéros

Fantaisie nostalgique

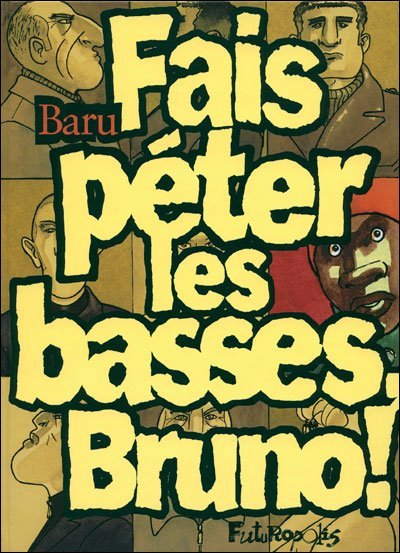

A quelques mois du festival, Baru a sorti son dernier album, Fais péter les basses, Bruno !, chez Futuropolis. L’occasion, peut-être, pour de nombreux lecteurs de découvrir un auteur relativement discret et bien moins connu que les présidents l’ayant précédé (quoique la présence de Blutch l’année précédente relevait de la même volonté de mettre sur le devant de la scène de talentueux auteurs de l’ombre). Paradoxalement (je ne sais si l’album était prévu avant la nomination), Fais péter les basses, Bruno ! n’est pas représentatif du reste de l’oeuvre de Baru. Au contraire, il semble annoncer de nouveaux thèmes et l’auteur y emploie une esthétique qui s’écarte sensiblement du réalisme auquel il s’était contraint jusque là. Certes, il ne s’agit pas d’une révolution complète, et les grands thèmes « barusiens » sont tout autant présents. Mais l’impression que j’ai eu en lisant l’album était que l’obtention du Grand Prix, reconnaissance susceptible de marquer l’apogée d’une carrière, n’avait pas poussé Baru à cesser toute expérimentation. Cette capacité à mettre en danger son propre style, ses propres codes, à s’adresser à d’autres sphères culturelles, à se lancer des défis et à s’y tenir, que j’avais déjà pu déceler dans d’autres albums, est maintenu. Je ne vais pas reprendre ici une énumération fastidieuse, mais Baru avait déjà croisé son champ d’investigation initial, la fresque sociale, avec des genres très marqués comme la science-fiction (Bonne année) ou le récit d’enfance (Les années Spoutnik).

Même logique ici avec ce nouvel album qui est un étrange croisement entre l’univers classique de Baru et un genre bien spécifique : le polar à la française. D’autant plus spécifique que Fais péter les basses, Bruno ! se présente d’emblée comme un hommage à une période particulière du cinéma français, les années 1960-1970, dont l’oeuvre la plus emblèmatique est Les tontons flingueurs (1963). Cette période vit fleurir (peut-être jusqu’au Buffet froid de Bertrand Blier en 1979), des films de gangsters flirtant plus ou moins avec la parodie, parfois adaptés de romans policiers souvent tout à fait sérieux (Les tontons flingueurs, adapté de Grisbi or not Grisbi d’Albert Simonin), dans d’autres cas, des créations purement burlesques (Le Grand blond avec une chaussure noire d’Yves Robert relève encore de la même veine en 1972). Dans une logique de contrepied qui eut lieu selon les mêmes modalités et à la même époque dans le genre du western avec les westerns-spaghettis italiens, ces films hautement référentiels succédaient, voire se mélangeaient, à une période riche en polars (tout à fait sérieux et respectueusement classiques, cette fois : Touchez pas au grisbi en 1954 et Mélodie en sous-sol en 1963, pour ne donner que quelques exemples), en conservaient les codes narratifs et très souvent les acteurs (Jean Gabin et Lino Ventura surent ainsi jouer de l’image qu’ils s’étaient eux-mêmes forgés dans les années 1950), mais ajoutaient à l’intrigue des bons mots ou des situations loufoques, ou, très intelligemment, surjouaient des stéréotypes. Pour moi, les plus réussis de ces films restent ceux qui parviennent à être drôles sans trahir l’esprit initial du polar, apportant ainsi au spectateur une double satisfaction. Michel Audiard reste le dialoguiste symbolique de la période par le « parlé » qu’il avait imaginé, sorte d’argot poétique et percutant : s’il savait se montrer autant à l’aise dans des polars sérieux que dans des comédies, sa carrière de réalisateur reste un peu plus faible car trop répétitive à mon goût.

Dans l’album de Baru (rassurez-vous, Phylacterium est encore un blog sur la BD et pas sur le cinéma!), la référence se veut directe dès la page de garde où il est dit « cet album est un hommage à… suivant une liste de noms cryptés parmi lesquels on peut reconnaître Georges Lautner, Michel Audiard, Lino Ventura, Bernard Blier, et consorts : là où, dans les deux autres « hybridations » citées, il s’agissait surtout de s’approprier un genre, Baru choisit ici d’assumer franchement ses sources d’inspiration. D’ailleurs, l’album est franchement une comédie, alors que, jusque là, le rire n’était pas chez lui le moteur principal de l’intrigue. Ce qui ne veut pas dire pour autant que Baru se trahit lui-même, pour deux raisons. (trois en fait, car dans le fait, une première raison me saute inopinément aux yeux : Baru fait ce qu’il veut, et peut tout à fait aller à l’encontre de son propre univers s’il en a envie : les lecteurs grognons s’en plaindront, mais certains sauront apprécier) D’abord apparaît une logique de cycles. Il y a d’abord eu, de 1984 à 1990, un cycle ancré dans l’adolescence ouvrière et immigrée dans les années 1960. Puis, d’une façon relativement naturelle, Baru a commencé à se pencher sur le problème des banlieues dès 1995 pour s’en emparer plus franchement dans les années 1998-2006. En 2009, cependant, il a tenté une première incursion du côté du roman noir et du polar en adaptant Pauvres Zhéros de Pierre Pelot chez Casterman. Si ce premier essai a pu paraître circonstanciel, lié à un projet pour une collection, peut-être annonçait-il en réalité le début d’un cycle tourné vers l’univers du polar, sous ses formes les plus sombres comme les plus joyeuses. D’autant plus que, si l’on devient précis et que l’on jette un regard en arrière, Baru s’était déjà permis d’emprunter des éléments narratifs aux romans et aux films policiers, comme une manière d’installer une intrigue suivie et un suspens : dans L’autoroute du soleil survient une question de trafic de drogue qui voit intervenir la police, tandis que dans L’enragé, qui précède directement Pauvres Zhéros, l’histoire, faite de flash-backs, est racontée depuis un tribunal où le personnage principal est accusé de meurtre (et, pour le dénouement, le fil policier s’avèrera essentiel). Et puis, l’autre raison de l’absence de réelle trahison est dans l’intrigue de Fais péter les basses car… vous allez comprendre.

Une drôle d’hybridation : immigré barusien rencontre truands lautneriens

Revenons-en à l’intrigue. Ou plutôt aux intrigues. Car Fais péter les basses se compose de deux intrigues. L’intrigue policière d’abord : Zinedine, un jeune gangster tout juste sorti de prison contacte Fabio, ancien de la profession, désormais rangé des voitures, pour un dernier coup : un fourgon de la Brinks sans escorte, avec 7 ou 8 millions à la clé. Par esprit sportif plus que par l’appât du gain, Fabio accepte et remonte pour le casse son ancienne équipe : Paul et Gaby, le « Picasso des explosifs ». Comme le lecteur peut dès le départ sans douter, rien ne va se passer comme prévu et, de trahisons en quiproquo, les différents protagonistes vont se livrer à une lutte échevelée entre « vieux de la vieille » et « petits jeunots ». Difficile de ne pas y voir un hommage aux nombreux films où un vieux truand à la retraite reprend du service le temps d’un « dernier coup » (Gabin dans Mélodie en sous-sol, Ventura dans Les tontons flingueurs. Gabin a plus d’une fois endossé ce rôle.). Le scénario est construit comme une suite de rebondissements qui enchaînent les étapes narratives habituelles : réunion de l’équipe de part et d’autre, déroulement méthodique du « plan », course-poursuite derrière les millions qui passent de main en main. Baru fait preuve d’une forme d’érudition à l’égard du cinéma auquel il souhaite rendre hommage, multipliant non pas tant les allusions directes que les scènes clés reconnaissables par les amateurs du genre (quoique Fabio ait un petit air de Ventura…).

A cette première intrigue, la plus évidente et la plus classique, s’en ajoute une deuxième. Le lecteur suit le périple de Slimane, un jeune africain prodige du football, qui s’introduit illégalement en France avec l’espoir de devenir champion et finit, bon gré mal gré, par être mêlé au casse décrit plus haut et n’arrange pas les affaires des deux équipes en présence. Les lecteurs attentifs du blog auront reconnu des thématiques purement « barusiennes », s’ils me permettent le néologisme : le jeune sportif immigré (ou d’origine immigrée) tentant tant bien que mal de se faire une place en France (thématique de Le chemin de l’Amérique et de L’enragé). Alors bien sûr, dans un album de Baru classique, le destin de Slimane aurait été tout tracé : rencontrant petit à petit le succès, il aurait fini par être rattrapé par ses origines étrangères. Sauf que cette fois, Baru a choisi de surprendre, et le jeune Slimane ne connaîtra pas le même sort que Saïd Boudiaf ou Anton Witkoswsky. Pris dans une intrigue qui le dépasse, son sort n’est guère plus enviable car, là où les deux autres héros-sportifs étaient à amener à faire preuve de volontarisme et à exprimer leur talent, Slimane ne pourra compter que sur la chance et le hasard. Paradoxalement, et malgré la tonalité comique générale de l’album, les parties qui concernent le prodige immigré sont moins optimistes que ce à quoi Baru nous avait habitué.

Le croisement de deux intrigues est un défi difficile à mener et, dans Fais péter les basses, Bruno, une impression de décalage perturbe parfois la lecture ; l’impression que les deux intrigues ne sont pas parfaitement imbriquées mais simplement juxtaposées. Ce sera là ma principale réserve par rapport au dernier album de Baru : mener de front deux propos (qui plus est un propos léger et un plus grave) n’est pas sans risques et, dans le cas présent, l’aventure de Slimane m’a semblé souffrir de quelques interférences.

Baru l’expérimentateur entreprend aussi, par rapport à ses albums précédents, deux évolutions esthétiques qui se justifient clairement par le statut « d’hommage » : pastichant les polars-comédies à la française, nous le surprenons à travailler sur l’humour et les stéréotypes.

L’humour n’est bien sûr rarement loin chez Baru. Mais souvent est-il disséminé par petites touches, contrepoint à un propos plus grave et plus profond. Ici, Baru n’hésite pas à utiliser de grosses ficelles de comédie : des situations rocambolesques, des quiproquos absurdes, des personnages d’idiots accomplis. Le comparse de Zinedine, José, est un véritable imbécile dont le rôle principal dans l’histoire est de faire échouer, par négligence, les plans bien huilés de son patron (il fait parfois penser à Jean Lefebvre dans Les tontons flingueurs). C’est sur le plan de l’utilisation de stéréotypes que Baru innove le plus. J’entends par « stéréotypes » l’emploi de personnages dont le caractère apparaît d’emblée au lecteur, entier et peu sujet au changement, en référence à des codes propres à certains genres, ou à d’autres oeuvres. Dans ses précédents albums, par une forme de tension vers le réalisme, il préférait les personnages tout en nuance : ni vraiment bon, ni vraiment méchant, ni vraiment sympathique, ni vraiment antipathique. A ce titre, les différents protagonistes de L’enragé avaient tous leur face noire. Avec Pauvres Zhéros, Baru avait été contraint (par le scénario), de manier ce même type de stéréotypes du roman noir : la brute, l’idiot, le politicien véreux. Ici, les stéréotypes, comme hommage, sont franchement assumés et chacun des personnages (ils sont présentés sur la couverture) correspond à un « type » cinématographique : le vieux beau, le jeune impulsif et sans moralité, l’idiot innocent, le gorille silencieux… Le seul qui échappe à cette règle est Slimane, peut-être justement parce que lui vient de l’univers de Baru. Les autres personnages sont comme directement importés (non sans quelques adaptations) de la source première de l’auteur.

Au final, Fais péter les basses, Bruno ! ressemble à une joyeuse fantaisie nostalgique, légère et bourrée de références, dans laquelle Baru s’amuse, lui aussi, à étonner son lecteur.

2010, année Baru ?

Fais péter les basses Bruno marque la fin d’une année 2010 qui aura été « l’année Baru », certes avec une certaine discretion caractéristique à cet auteur, mais non sans quelques moments forts (le plus fort étant encore à venir : sa présidence du festival d’Angoulême).

Il fallait s’attendre, après l’annonce du Grand Prix 2010, à un phénomène éditorial autour de Baru. On n’oubliera pas que le parcours éditorial de Baru se caractérise, en 25 ans de carrière, par des changements fréquents d’éditeurs ; ainsi est-il passé successivement entre les mains de Dargaud, Futuropolis période Robial, Albin Michel/L’Echo des savanes, Casterman, Dupuis. Fais péter les basses, Bruno n’est pas, en apparence, son premier album sous le nom de « Futuropolis », mais c’est en revanche sa première collaboration pour un album long avec le « nouveau Futuropolis » tel que relancé par l’alliance Gallimard/Soleil Productions depuis 2004 (il avait aussi participé, pour une histoire courte, au recueil Le jour où…). Avant 2010, les albums de Baru avaient été successivement réédités au fil de ses changements d’éditeurs : j’en veux pour exemple Quéquette blues, son premier album, qui a connu trois éditions différentes au fil des décennies : Dargaud (1984), Albin Michel (1991), Casterman (2005). Dans les années 2000, les rééditions de l’oeuvre de Baru étaient surtout l’affaire de Casterman avec qui il travaille depuis le début des années 1990. Récemment, la maison belge avait réédité, sous la forme d’intégrale, L’Autoroute du soleil (2008), le recueil Noir (2009), Les Années Spoutnik (2009) ; courant 2010, après le FIBD, elle avait ajouté à son catalogue une réédition du Chemin de l’Amérique (qui, en effet, manquait), devenant ainsi la maison d’édition la plus complète sur l’oeuvre de Baru.

Que pouvait-il rester à d’autres éditeurs ? Comme on pouvait le prévoir, 2010 a vu se réveiller d’autres éditeurs que Casterman. Ce qui, finalement, est loin d’être un mal puisqu’à la veille de son festival, l’intégralité de son oeuvre est disponible dans des rééditions de moins de deux ans, à trois exceptions prêts : La communion du Mino (Futuropolis, 1986), Cours camarade (paru à l’origine chez Albin Michel en 1988) et Sur la route encore (paru à l’origine chez Casterman en 1997). Il ne s’agit pas là des trois oeuvres les plus importantes de Baru, et le statut de « brouillon de L’Autoroute du soleil » attaché à Cours camarade peut expliquer l’absence de rééditions. Quels éditeurs en 2010, donc ? Dupuis a naturellement réédité dans une intégrale L’enragé qui figurait déjà à son catalogue, dans la collection Aire Libre. Futuropolis nouvelle version est également allé fouiller dans le catalogue de l’ancien Futuropolis pour ressortir Vive la classe (et pas La communion du Mino, étrangement). La nouvelle version de Vive la classe a été, nous annonce-t-on sur le site « revue et corrigée » par Baru. Je n’ai pas pu comparer les deux versions, mais d’après les extraits diffusés, un travail de mise en couleur intéressant a été effectué. Enfin, dernière salve de rééditions, celle des Rêveurs, qui a commencé dès avant le FIBD 2010 puisque fin 2009 paraissait La piscine de Micheville. Ces derniers mois est sorti un plus ambitieux coffret intitulé Villerupt 1966 qui réunit intelligemment Quéquette blues, La piscine de Micheville et Vive la classe, plus le documentaire Génération Baru dont je vais vous parler plus loin. La petite maison d’édition cofondée en 1997 par Nicolas Lebedel et Manu Larcenet (petite au sens où son catalogue reste assez réduit malgré ses presque quinze ans d’existence) a misé sur le thématique plutôt que sur une réédition purement circonstancielle. Le coffret rassemble en effet trois albums du premier « cycle » narratif de Baru, celui dans lequel il s’inspire de son adolescence dans une cité ouvrière lorraine, dans les années 1960. Le coffret Villerupt 1966 offre ainsi une cohérence thématique forte, une vision retrospective du monde ouvrier, qui se présente bien comme une fiction, et non comme du documentaire. Avec le recul, on se rend compte que cette première période de la carrière de Baru (1984-1987) dans laquelle son art narratif était encore en perfectionnement, et son style gardait encore une puissance expressionniste qu’il s’est attaché à retenir davantage par la suite, a donné naissance à la partie la plus crûment personnelle de son oeuvre. Le choix des Rêveurs n’est pas sans résonance politique, et nous verrons comment le FIBD 2011 gère cette caractéristique de Baru qui n’a jamais hésité à exprimer son respect de l’idéal social communiste : évoquer en 2010 le monde ouvrier des années 1960 (qui entame à cette date un long déclin tant matériel que politique), c’est faire revivre une culture passée, mais qu’on aurait tort de ne considérer que comme un archaïsme dépassé dont il n’y a plus rien à apprendre.

Mais il me semble déjà que l’une des expos du FIBD 2011 s’intitule cryptiquement DLDDLT (Debout les Damnés De la Terre), et qu’elle s’accompagnera d’une statute de Lénine. Baru nous rappelle ici qu’une partie de la culture ouvrière (au moins « sa » culture ouvrière) s’enracine dans l’idéologie communiste. De même que José Munoz avait tenu, en 2008, à ne pas centrer l’exposition « Grand prix » sur lui-même mais sur l’Argentine, Baru fait le choix de présenter le monde ouvrier (je me fie ici à la description donnée sur le site du FIBD). La mise en scène sociale aura donc pleinement sa place et on n’en attendait pas moins de Baru. En espérant qu’aucun oiseau de mauvais augure ne viennent sériner que la bande dessinée n’a pas à s’occuper de politique. Mais j’espère que le débat est depuis longtemps trancher.

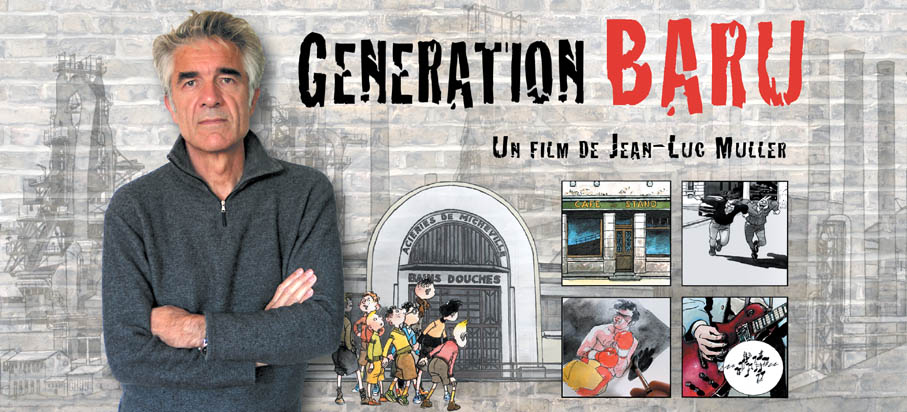

Les deux derniers choix de Grand Prix, en 2009 et 2010, semblent s’être basés sur des critères d’exigences : Blutch et Baru sont deux auteurs « à contre-courant » au sens où ils restent assez peu connu du grand public. L’expo Blutch avait permis de rapprocher bande dessinée et art plastique ; le festival-Baru sera placé sous des augures politiques, et ce malgré le fait que le FIBD reste le plus grand marché de bande dessinée de France et que la dimension commercial du médium prévaut largement dans la représentation qui en est faite. Un semble d’équilibre est ici recherché. Baru comme Blutch bénéficient (me semble-t-il), d’une forte reconnaissance de leur pairs pour leur choix radicaux. Baru a enseigné aux Beaux-Arts de Metz le dessin (et non la bande dessinée, lui-même insiste sur ce point) jusqu’en 2010. Dans son cas, l’évidence s’impose d’autant plus qu’il est désormais parmi les auteurs les plus primés du festival d’Angoulême (dont le jury est composé par d’autres auteurs, si je ne m’abuse). Petit rappel : il reçoit dès 1985 le prix du premier album pour Quéquette blues. Puis, ce sera deux Alph-Art du meilleur album, collectif en 1991 (avec Jean-Marc Thévenet pour Le chemin de l’Amérique) et en solo en 1996 (pour L’Autoroute du soleil). Au FIBD 2010 était présenté un documentaire intitulé Génération Baru, réalisé par Jean-Luc Muller et présenté à l’origine au festival du film italien de Villerupt (en Lorraine, région natale de Baru). Et puis le Grand Prix en 2010 est venu confirmer cette reconnaissance.

On peut donc dire que la nomination comme Grand Prix en 2010 a eu l’effet qui était, je le suppute, attendu : donner au public les moyens de découvrir un auteur mal connu mais respecté et admiré par le reste de la profession pour son oeuvre rigoureuse au moyen de multiples rééditions et expositions. J’ignore si cette « année Baru » aura eu un quelconque impact sur les ventes d’album et la notoriété du dessinateur que nous avons accompagné le temps d’un Baruthon. Si elle a marqué l’apogée du carrière, espérons secrètement qu’à 64 ans, Baru réalise encore d’excellents albums.

Pour en savoir plus :

Fais péter les basses, Bruno !, Futuropolis, 2010

Site de Futuropolis sur la réédition de Vive la classe

Site des Rêveurs sur Villerupt 1966

Présentation du documentaire Génération Baru de Jean-Luc Muller, avec quelques extraits

Présentation de l’expo DLDDLT au FIBD 2011