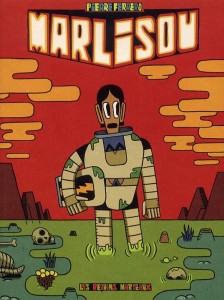

Après mes longues séries « BD SF pré-1945 » et « jeune recherche », je reviens à des plaisirs plus simples avec une critique d’album. Aujourd’hui, Marlisou de Pierre Ferrero, un album sorti aux Requins Marteaux il y a maintenant deux ans et qui confirme un jeune auteur passionnant dans son graphisme et sa narration psychédéliques.

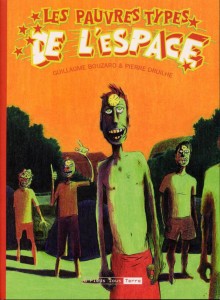

L’occasion pour moi de revenir sur la question de la place du genre dans la bd alternative, sujet que j’avais déjà abordé ici avec Max et son Sombres ténèbres ou encore le Lupus de Frederik Peeters. Souvenez-vous, la question était de savoir par quel biais la bd alternative, par essence plus soucieuse de déstructurer les catégories commerciales, approchait la bd de SF et le « genre littéraire » en général. À côté de Pierre Ferrero, mes compagnons de route seront le vieil album à quatre mains de Guillaume Bouzard et Pierre Druilhe, Les pauvres types de l’espace, (Six pieds sous terre, 1995, réédité en 2005) et les fanzines de SF d’Alex Baladi autour de 1998-1999, récemment redécouverts sur Sequencity.

Marlisou : psychédélisme et vaisseau spatial

Commençons par Marlisou, un album de Pierre Ferrero. Il est sorti en 2013 aux Requins Marteaux et il m’aura fallu deux ans avant de m’y intéresser vraiment. Le déclic aura été de découvrir les autres réalisations de l’auteur, que ce soit sur son tumblr, ou via sa maison d’édition Arbitraire qui a le bon goût de publier, aussi, de jeunes auteurs passionnants comme Antoine Marchalot ou Olivier Schrauwen. Il y avait aussi eu sa participation à Professeur Cyclope où il animait son personnage fétiche d’Isaac Neutron, amateur de psychotropes pour qui « trip spatial » et « spacecake » ont un véritable sens puisque chaque taf l’emmène dans l’espace.

J’ai eu envie de voir ce que donnait son style étonnant sur une histoire longue. Parce que Pierre Ferrero, par son graphisme coloré tout en traits géométrisés qui semblent pris dans un mouvement perpétuel, a des accents rétros qui ne sont pas sans rapport avec la littérature de genre. Il parvient à faire revivre, de façon tout à fait personnelle, des années 1970 où science-fiction rimait avec psychédélisme et prise de drogues. La vision de l’espace dans Isaac Neutron est celle d’un cosmos bariolé, stromboscopique et halluciné dont il jouait à merveille en forçant sur les .gif dans ses réalisations numériques du Professeur Cyclope.

Marlisou est un peu différent puisqu’il s’agit d’un livre en noir et blanc (seule la couverture donne un aperçu du curieux sens des couleurs de Pierre Ferrero), mais on y retrouve les thèmes de l’auteur, à commencer par le lien entre drogue et voyage spatial. Marlisou est une jeune toxico qui, en se rendant chez son dealer pour obtenir sa dose régulière, se retrouve embarquée dans une épopée dans un premier temps spatiale dont on ne sait pas trop s’il s’agit d’hallucinations ou d’une véritable aventure vécue.

Plus qu’une histoire complète, Marlisou est une suite de séquences et d’aventures ayant comme fil directeur leur personnage principal et explorant, chacune leur tour, une facette de la littérature pulp du passé. On est donc transporté, entre autres surprises, d’un monde préhistorique à la Rider Haggard à un univers médiéval-fantastique avant d’atterrir dans une aventure spatiale qui lance de gros clins d’oeil du côté de Kubrick. Dans sa structure même, par « rebonds » successifs, Marlisou rappelle les vieux space opera des années 1930-1940 de type Flash Gordon où les héros se trouvaient transportés d’une planète exotique à l’autre pour permettre aux auteurs de dessiner des mondes plus différents les uns que les autres et d’alterner sans scrupule entre fantasy, science-fiction et fantastique exotique. Chez Ferrero les références ne manquent pas et, comme chez Max par exemple, participent au plaisir de lecture.

Alors on pourra toujours pinailler sur le côté artificiel de la cohérence entre les séquences, sur une fin un peu en queue de poisson qui ne va malheureusement pas forcément jusqu’au bout d’un questionnement métaphysique tout juste ébauché. On pourra regretter aussi l’absence de mise en couleurs qui rend certaines images un peu plates, le noir et blanc étant exploité de façon relativement sage par rapport à ce que j’ai pu voir ailleurs de l’auteur. Mais il y a un vrai plaisir jubilatoire à voir les transformations de l’héroïne, l’inventivité du trait et aussi de la langue, puisque tout ce petit monde, quelle que soit sa planète, parle une sorte d’argot des cités où l’approximation orthographique et syntaxique est de rigueur. C’est là qu’on voit aussi tout l’intérêt de confier le genre à des auteurs alternatifs : l’appropriation qu’ils en font permet de faire émerger de nouveaux jeux de correspondances (un Gandalf du 9-3 et des dinosaures qui jouent au foot de rue, qui dit mieux ?) et de donner du relief à des intrigues éculées.

Les pauvres types de l’espace et Quotidien de science-fiction : rencontre d’un drôle de type

Le cas de Pierre Ferrero montre bien (s’il en fallait une confirmation) que les auteurs de l’édition alternative peuvent aussi être des amateurs de science-fiction et réintroduire leur passion dans des oeuvres surprenantes, qui désacralisent aussi ce qu’on entend par « genre » littéraire.

Prenez Les pauvres types de l’espace de Guillaume Bouzard et Pierre Druilhe, par exemple. Cette bande dessinée quasiment improvisée (du moins c’est ce qu’en dit la préface de la réédition de 2005) part d’un postulat relativement simple et mille fois vu et lu : un groupe d’extraterrestres en fuite atterrit sur Terre et doit se cacher le temps de réparer son vaisseau. Seulement leur première rencontre avec la race humaine se produit avec une bande de dessinateurs de bande dessinée complètement bourrés, amateurs de drogues en tout genre, de vin et de sodomie amicale. Il y a là un cocktail susceptible de heurter, outre la bienséance et le bon goût, les codes habituels de ce type d’intrigue. En guise de déguisement les extraterrestres se dissimulent sous des costumes de vache ou de chanteurs de ZZ Top ; alors que dans Le Jour où la Terre s’arrêta ou Le météore de la nuit la même intrigue pose de profondes questions sur la nature humaine et le sens du bien et du mal, cette pochade spatiale est surtout le prétexte à un grand délire où, comme chez Ferrero, les hallucinations psychotropiques sont de la partie. Rien ne fait sens (et c’est là que je veux croire à l’improvisation), mais c’est aussi de ça que vient le plaisir de lecture, de voir malmené de l’aventure sérieuse et philosophique dans un grand retournement burlesque.

Prenez Les pauvres types de l’espace de Guillaume Bouzard et Pierre Druilhe, par exemple. Cette bande dessinée quasiment improvisée (du moins c’est ce qu’en dit la préface de la réédition de 2005) part d’un postulat relativement simple et mille fois vu et lu : un groupe d’extraterrestres en fuite atterrit sur Terre et doit se cacher le temps de réparer son vaisseau. Seulement leur première rencontre avec la race humaine se produit avec une bande de dessinateurs de bande dessinée complètement bourrés, amateurs de drogues en tout genre, de vin et de sodomie amicale. Il y a là un cocktail susceptible de heurter, outre la bienséance et le bon goût, les codes habituels de ce type d’intrigue. En guise de déguisement les extraterrestres se dissimulent sous des costumes de vache ou de chanteurs de ZZ Top ; alors que dans Le Jour où la Terre s’arrêta ou Le météore de la nuit la même intrigue pose de profondes questions sur la nature humaine et le sens du bien et du mal, cette pochade spatiale est surtout le prétexte à un grand délire où, comme chez Ferrero, les hallucinations psychotropiques sont de la partie. Rien ne fait sens (et c’est là que je veux croire à l’improvisation), mais c’est aussi de ça que vient le plaisir de lecture, de voir malmené de l’aventure sérieuse et philosophique dans un grand retournement burlesque.

Avec Alex Baladi et son fanzine Quotidien de science-fiction, que je vous invitais à lire la semaine dernière sur Sequencity, c’est encore une autre interprétation de la science-fiction. L’auteur au regard si personnel, volontiers expérimental voire abscons, offre ici une vision subjective de certains thèmes de science-fiction : l’enlèvement extraterrestre, les réalités parallèles, le voyage spatial. Le premier numéro donne le ton avec l’intervention d’un robot-mixeur qui commente l’assassinat du « Scrameustache », personnage bien connu de la SF belge pour enfants, et semble se faire le porte-voix de l’auteur : « Qui a donc tué le Scrameustache ? Que l’ordure sympathique qui a commis ce crime soit récompensée. (…) La perspective d’une science-fiction codifiée, limitée, étriquée, nous pousse vers un terrorisme. Pauvre science-fiction réduite au grotesque par une censure capitaliste la plus sournoise – à rendre frigide Barbarella et à castrer Lone Sloane. ». Dans la suite de son fanzine, Baladi brode régulièrement sur le thème de la rencontre extra-terrestre et « l’abduction », se faisant tantôt sérieux, pour dénoncer la paranoïa complotiste des OVNIS, tantôt moqueur pour imaginer l’absurde des rencontres du troisième type (gourous idiots, extraterrestres timides…) et déformer son trait au fil des délires spatiaux. Il poursuivra dans cette veine avec Cosmique Tralala (La Cafetière, 2001) dont le titre résume assez bien la plongée, une fois de plus, de la science-fiction dans un monde d’hallucinations et d’aléatoires où la conduire du récit n’est pas soumis aux habituels rebondissements et immanquables du genre, point commun entre les trois oeuvres présentées aujourd’hui. À côté de la potacherie des Pauvres types de l’espace, des discours-manifeste un peu pompeux de Baladi dans Quotidien de science-fiction, il y a bien une volonté de non seulement malmener un genre littéraire souvent trop codifié, mais aussi de se l’approprier.

Avec Alex Baladi et son fanzine Quotidien de science-fiction, que je vous invitais à lire la semaine dernière sur Sequencity, c’est encore une autre interprétation de la science-fiction. L’auteur au regard si personnel, volontiers expérimental voire abscons, offre ici une vision subjective de certains thèmes de science-fiction : l’enlèvement extraterrestre, les réalités parallèles, le voyage spatial. Le premier numéro donne le ton avec l’intervention d’un robot-mixeur qui commente l’assassinat du « Scrameustache », personnage bien connu de la SF belge pour enfants, et semble se faire le porte-voix de l’auteur : « Qui a donc tué le Scrameustache ? Que l’ordure sympathique qui a commis ce crime soit récompensée. (…) La perspective d’une science-fiction codifiée, limitée, étriquée, nous pousse vers un terrorisme. Pauvre science-fiction réduite au grotesque par une censure capitaliste la plus sournoise – à rendre frigide Barbarella et à castrer Lone Sloane. ». Dans la suite de son fanzine, Baladi brode régulièrement sur le thème de la rencontre extra-terrestre et « l’abduction », se faisant tantôt sérieux, pour dénoncer la paranoïa complotiste des OVNIS, tantôt moqueur pour imaginer l’absurde des rencontres du troisième type (gourous idiots, extraterrestres timides…) et déformer son trait au fil des délires spatiaux. Il poursuivra dans cette veine avec Cosmique Tralala (La Cafetière, 2001) dont le titre résume assez bien la plongée, une fois de plus, de la science-fiction dans un monde d’hallucinations et d’aléatoires où la conduire du récit n’est pas soumis aux habituels rebondissements et immanquables du genre, point commun entre les trois oeuvres présentées aujourd’hui. À côté de la potacherie des Pauvres types de l’espace, des discours-manifeste un peu pompeux de Baladi dans Quotidien de science-fiction, il y a bien une volonté de non seulement malmener un genre littéraire souvent trop codifié, mais aussi de se l’approprier.

SF et hallucination graphique

S’il y a bien un point commun entre les trois oeuvres, c’est le traitement graphique de l’hallucination. Il semble que, pour ces quatre auteurs, la science-fiction et les imaginaires fantastiques soient surtout des prétextes supplémentaires à tordre le dessin et composer, comme une des pages des Pauvres types, des séquences hallucinées où la réalité et le rêve se mélange. On retrouvait déjà ce trait chez Frederik Peeters dans Lupus, avec des accents plus organiques, mais toujours la présence des psychotropes comme élément moteur de l’intrigue. De fait, tous ces auteurs (j’inclus ici Max et Peters) s’intéressent finalement moins au genre comme répertoire d’intrigues aventuresques : les scénarios sont soit expérimentaux (chez Ferrero et Peters), soit improvisés (Bouzard et Druilhe) soit largement secondaires (Baladi, Max). Ce qui compte est plutôt de tester l’image jusque dans ses retranchements, de créer des combinaisons visuelles impossibles : une tente devient une soucoupe volante puis un citron géant chez Bouzard et Druilhe, les magiciens de fantasy parlent l’argot des cités chez Ferrero, des insectes préhistoriques surgissent des parois d’une station spatiale abandonnée chez Peters, les monolithes intelligents s’appellent Jojo chez Max…

C’est bien de l’imaginaire de genre comme torsion de la réalité dont il est question, plus que de raconter une histoire, finalement secondaire. Curieusement, j’y vois pas mal de points communs avec de vieilles oeuvres de SF devenues canoniques, comme les oeuvres les plus expérimentales de Moebius (Le garage hermétique, Arzach et le trop méconnu Les mondes d’Edena) ou plus simplement dans les délires de Forest (Barbarella) ou Druillet (Lone Sloane). Car finalement, dans ces séries, l’intrigue est au second plan par rapport à l’imaginaire visuelle. De même, il ne s’agit pas d’oublier que, au-delà des intrigues nouvelles de type space opera et d’une première SF « sérieuse », l’une des révolutions de l’arrivée en France des oeuvres d’auteurs américains comme Alex Raymond ou Dick Calkins tient aussi au renouvellement d’une imagerie de l’espace vers une virtuosité souvent excessive et déjantée. Et on revient là à ce côté rétro d’une SF graphique underground qui considère bel et bien le genre (il suffit de voir l’avalanche des références érudites chez qui contrastent tant avec son style presque enfantin), mais qui y voir surtout un répertoire de formes visuelles inédites, que le bouleversement des codes passe par l’humour, l’onirisme ou la torsion graphique. Il devient alors assez réjouissant de constater que les mondes fantastiques ne sont pas forcément voués au réalisme insipide et aux rebondissements sages et téléphonés des séries mainstream. La tradition des genres littéraires n’est pas un sens unique.