Entretien avec Isabelle Guillaume mené par Julien Baudry le 9 janvier 2015 à Bordeaux

Archives pour la catégorie Non classé

Une enfance en bulles (3) : au pays de Walt Disney

Nous, lecteurs assidus de bande dessinée, avons souvent un rapport à nos lectures qui remontent à l’enfance. D’abord parce que la bande dessinée fait partie des lectures enfantines traditionnelles sans être liée à l’école et à l’apprentissage scolaire de la lecture, ce qui lui donne une saveur bien différente. Ensuite parce que, contrairement au cinéma ou à la littérature, les œuvres de bande dessinée lues pendant l’enfance sont souvent celles qui ont influencé des auteurs de bande dessinée adulte, sans compter le fait que des albums d’Astérix ou de Gaston se relisent volontiers (alors que j’ai quelque doute sur la qualité de revisionnage de Casper le gentil fantôme !). Une familiarité se crée, avec l’impression d’être dans un même univers de lecture, et le passage de la bande dessinée pour enfants à la bande dessinée pour adultes est sans doute un choc moins grand que le passage du Roi Lion à Reservoir Dogs. En cela, les lectures d’enfance sont sans doute fondatrices de la façon dont on continue, après l’enfance, à lire et apprécier la bande dessinée… C’est à présent autour de la grande famille des revues Disney d’entrer en scène.

Charlie Hebdo : le crayon contre le fusil

Je n’ai pas l’habitude de me servir de ce blog pour des tribunes, mais enfin… à travers l’attentat barbare commis contre la rédaction de Charlie Hebdo, c’est une attaque contre la liberté artistique, en plus d’être, plus généralement, une attaque contre cette liberté d’expression qui a toujours caractérisé la presse française. Le soutien à Charlie Hebdo, quel que soit sa forme, est nécessaire pour qui dispose d’une plateforme publique, et la multiplication des appels sur twitter m’amène à associer Phylacterium aux rassemblements qui ont lieu un peu partout en France. Comme a pu le dire Anthony Rageul sur twitter : « on tue des artistes parce qu’ils font leur boulot ».

L’attentat me ramène plusieurs années en arrière, au temps des caricatures de Mahomet, en 2006. Je me souviens du procès, de sa médiatisation, des débats qu’il avait suscité, du livre de Joann Sfar que j’avais dévoré. Il y avait alors quelque chose de passionnant, que l’on partage ou non les combats des dessinateurs de Charlie Hebdo, à voir défendue la liberté de la presse, et rien que pour que ça on pouvait les remercier de nous avoir amené à se poser des questions sur ce que signifiait vraiment l’engagement graphique, sur la poursuite de la tradition anticléricale dans un pays déchristianisé, et ce qu’était la force du dessin de presse, cette force du crayon qui ne doit pas se perdre. C’était important aussi pour ma génération qui n’avait pas forcément connu les dernières vagues de censure des années 1960, auxquelles la naissance de Charlie Hebdo était aussi une réponse.

L’attentat terroriste brouille les idées, provoque l’évitement des débats, encourage les amalgames, et ceux qui le commettent le savent. C’est l’effet noir du fusil qui force à la terreur, qui gomme l’esprit, là où le crayon, toujours, sera là pour créer et donner vie aux idées.

L’EMI : une formation diplômante unique en bande dessinée au Québec

De Réal Godbout, qui partage avec Pierre Fournier la paternité de Michel Risque et de Red Ketchup, à Guy Delisle, primé au dernier festival d’Angoulême pour ses Chroniques de Jérusalem, sans oublier Delaf et Dubuc, dont la série à succès Les Nombrils est publiée aux éditions Dupuis, la BD québécoise est reconnue sur la scène internationale pour sa vitalité et sa créativité.

C’est actuellement l’Outaouais qui contribue, en partie, au rayonnement et au foisonnement du neuvième art, par le biais d’une alliance entre l’Ecole multidisciplinaire de l’Image (EMI), la bibliothèque de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et le Studio coopératif Premières lignes.

Cet élan prend sa source dans la création à l’UQO de deux baccalauréats [1] avec concentration ou avec majeure en BD, qui dispensent une formation diplômante unique en Amérique du Nord. En parallèle, la bibliothèque du pavillon Lucien-Brault de l’université s’est dotée d’un fonds patrimonial de bandes dessinées québécoises, à partir de ses collections propres et surtout grâce au don considérable de Sylvain Lemay, scénariste et professeur en arts à l’EMI. Enfin, pour promouvoir l’essor de la création graphique dans la région, des « finissants » du baccalauréat en BD ont créé le Studio coopératif Premières Lignes.

Cette formation universitaire d’exception en bande dessinée, permise par la création du baccalauréat en Arts et Design et du baccalauréat avec majeure, et renforcée par la fondation de l’EMI, a favorisé la promotion de la création graphique en Outaouais.

Quelques repères historiques : CEUOQ, DEUOQ, UQAH et UQO

L’UQO vient de célébrer les trente ans de l’obtention de ses lettres patentes en tant qu’université autonome. Elle est née dans le sillage de la « Révolution tranquille » qui a mis en œuvre une réforme en profondeur de l’éducation [2] afin de l’adapter au développement de la province. En 1968, la fondation du réseau UQ, « une institution mère » et des « institutions filles », autonomes juridiquement [3], sur le modèle des universités publiques américaines, a permis de coordonner les services entre les différentes régions de la province et de favoriser « l’accès aux études supérieures à moindre coût » [4], tout en s’investissant activement dans la communauté.

Toutefois, la création d’une université francophone à Hull [5], à l’ombre de l’université anglo-saxonne d’Ottawa – dont elle n’est séparée que par la rivière – n’allait pas de soi, pour des raisons politiques : les droits civils des Québécois venaient d’être suspendus lors de la crise d’Octobre 1970 [6]. Elle était pourtant nécessaire pour pallier la sous-scolarisation des Québécois, dont la formation était inadaptée aux exigences de l’industrialisation et des progrès technologiques. Le ministre de l’Education finit par obtenir de l’UQ la possibilité de créer un établissement d’enseignement supérieur dans l’Outaouais, afin de maintenir la formation des maîtres à Hull [7]. C’est ainsi que les Services universitaires de l’Outaouais (SUO), créés en mars 1971, furent rassemblés avec ceux de l’Abitibi-Témiscamingue, sous l’égide de la DEUOQ (Direction des études universitaires de l’Ouest québécois), elle-même érigée en centre (CEUOQ) en 1976, sous la direction de Jean R. Messier. Dans le même temps, le gouvernement fédéral installa ses bureaux dans le centre-ville de Hull, au prix de nombreuses expropriations, et offrit pour la première fois aux Québécois des postes de fonctionnaires, jusque-là réservés aux élites ontariennes. Par l’adoption de la loi 88, l’Assemblée nationale reconnut l’université outaouaise comme école supérieure autonome dans le réseau UQ et la dota d’un triple mandat : « favoriser l’accessibilité à la formation universitaire, contribuer au développement scientifique du Québec et participer au développement des régions » [8], en assurant les services à la collectivité [9]. L’université comptait alors 23 professeurs à temps complet et 650 étudiants, avec une vingtaine de programmes de premier cycle.

Puis, en mars 1981, Hull et Rouyn-Noranda (Abitibi), liées juridiquement dans le cadre du CEUOQ, prirent des chemins différents, et le conseil des ministres de l’Assemblée nationale créa l’UQAH (Université du Québec à Hull), qui devint l’UQO en 2002, suite à la fusion des villes de Gatineau et de Hull. Dans les années 1980, l’université mit en œuvre des études de deuxième cycle, complétées par une maîtrise en Relations industrielles et un programme de doctorat en Education, ainsi que deux baccalauréats : l’un en Informatique, l’autre en Coopération internationale [10]. Les années 1990 furent remarquables pour l’essor du département en Arts visuels et graphiques et la création d’une concentration en BD. Dans la dernière décennie, quatre nouveaux doctorats furent instaurés en Sciences sociales appliquées, Sciences et technologies de l’information, Relations industrielles et Psychologie, et l’EMI fut créée.

Enfin, l’UQO s’est étendue au nord du Québec, avec la fondation du campus de Saint-Jérôme dans les Laurentides en janvier 2010 [11]. Aujourd’hui, l’université propose plus d’une centaine de programmes dispensés par 200 enseignants et 600 chargé(e)s de cours, accueillant 6 000 étudiants par an.

Un département artistique autonome : l’EMI

La création d’un département indépendant en Arts visuels à l’UQO est le fruit d’une longue histoire [12]. Le baccalauréat en Arts plastiques, qui devient baccalauréat en Arts et Design, est d’abord placé sous la responsabilité du Module de l’Education en 1976, puis du Module des Arts et lettres à partir de 1985. Ensuite, les professeurs en arts rejoignent le département des Sciences de l’éducation pendant treize ans ; toutefois, le secteur des Arts est situé au pavillon Lucien-Brault tandis que les professeurs en éducation sont rattachés au pavillon Alexandre-Taché [13]. Lorsqu’en 1992, au terme d’un mandat de sept ans, l’administrateur délégué veut suspendre les admissions en Arts visuels, Louise Mercier, professeure de typographie et de design graphique depuis 1980, défend le programme au prix d’une lutte incessante : elle en assure les modifications et obtient sa réouverture, célébrée avec plus de 350 personnes de la région. C’est donc en 1993 qu’est instauré le baccalauréat en Arts et en design, avec concentrations en arts visuels et design graphique, auquel s’ajoute une concentration en BD à partir de 1999.

Louise Mercier a reçu en 2010 le Prix Hommage de la Ville de Gatineau pour s’être illustrée de façon marquante dans le développement artistique et culturel de l’Outaouais, au titre notamment d’ « alliée précieuse de la bande dessinée outaouaise » [14]. Son engagement et celui de ses collègues ont en effet abouti à la création de l’EMI en 2003, école qu’elle co-dirige actuellement avec Nada Guzin Lukic, professeure en muséologie : la première est en charge des études de premier cycle en arts, tandis que la seconde est directrice de l’Ecole et de ses ressources.

L’EMI est un lieu de création exceptionnel qui forme des artistes visuels, des auteurs en bande dessinée et des graphistes. L’EMI peut également compter sur ses partenariats avec l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles, l’Ecole de Communication visuelle de Paris et d’Aquitaine-Bordeaux ainsi que l’École supérieure des arts et du design d’Amiens, en France. L’École propose soit un baccalauréat en Arts et en Design avec une « concentration » en arts visuels, en bande dessinée ou en design graphique, soit un baccalauréat avec « majeure » (arts visuels, BD, design graphique ou muséologie et patrimoines) et « mineures et certificats » (arts visuels, BD, design graphique ou muséologie et patrimoines). Nouvellement introduite dans le programme d’enseignement en 2008-2009, la discipline « Muséologie et patrimoines » [15] trouvera en 2013 un prolongement dans la création d’une maîtrise interdisciplinaire en arts avec concentrations en arts et en muséologie.

De gauche à droite, dans la première rangée : Valérie Yobé, Ginette Daigneault et Sylvain Lemay. Rangée du haut : Louise Mercier, Eric Langlois. Dernière rangée : Jean-François Lacombe et Réal Calder.

Les grandes valeurs qui fondent cette école sont le travail d’équipe, et l’esprit familial du corps professoral, qui travaille également en étroite relation avec la bibliothèque du pavillon Lucien-Brault, spécialisée en Arts et patrimoines et en BD. Sa cohésion et son ouverture reposent sur le dialogue entre les disciplines et le partage des savoir-faire entre les étudiants.

Des intervenants extérieurs sont également conviés à titre d’observateurs et de critiques, lorsque les étudiants présentent leurs travaux. J’ai eu la chance d’y participer le 21 mars dernier. Dans le cadre du cours de Rosaura Guzman Clunes « Processus, concept et méthodologie », les étudiants devaient matérialiser un concept global autour d’une couleur, en produire une publication de type magazine, définir une ligne éditoriale précise et un lectorat cible : les réalisations se sont avérées très créatives et riches d’une grande cohésion entre la narration, le visuel et le sens.

En outre, le cours « Graphisme, synthèse : recherche et innovation » de Louise Mercier et de Valérie Yobé et le cours « Illustration » de Johanne Sylvestre-Drouin préparent les étudiants à l’édition 2012 de l’exposition « POSTER for tomorrow » autour du thème « Gender Equality Now ! ».

Les programmes de l’EMI combinent tous une formation en histoire de l’art à une maîtrise technique des mediums visuels, et aident l’étudiant à définir son style en l’insérant dans une démarche autocritique et cohérente. Surtout, l’école vise à assurer l’insertion professionnelle des « finissants » par des cours de gestion et de marketing [16], et par des rencontres permanentes avec des professionnels de ces milieux artistiques, dont certains sont chargés de cours.

Le baccalauréat en BD

L’idée d’une concentration en BD, concrétisée en 1999, a été impulsée au milieu des années 1990 par Ginette Daigneault, professeure en Arts visuels, à la demande d’étudiants intéressés par la mise en place d’un cursus en Bande dessinée. Jusque-là, la bande dessinée était enseignée dans différents départements universitaires comme un objet d’étude et non par le prisme de la création. Cette formation diplômante permet dès lors de vaincre bon nombre de préjugés au sein de la profession.

Ce cursus dispense en effet une formation très complète, sur les plans historique (de l’étude des pionniers à celle des tendances nouvelles), technique et professionnel. La première année propose un tronc commun englobant toutes les formes d’arts, et plus particulièrement les arts visuels, l’histoire des arts, le dessin abstrait, l’exploration des genres et des médiums traditionnels et numériques. Les deux années suivantes comprennent l’apprentissage de différents styles graphiques et approches du travail sur les planches, l’étude de la scénarisation, le dessin d’observation, la photographie, le découpage graphique, l’encrage, le noir et blanc, l’analyse sémiologique et l’histoire de la BD, permettant ainsi aux étudiants de cerner et de situer leur travail de création. De nombreuses rencontres entre les enseignements en design graphique et en arts visuels permettent aux étudiants de confronter et mélanger les différents médiums pour les intégrer aux ressources de la BD.

Comme dans les autres programmes de l’EMI, l’aboutissement professionnel est pensé comme partie intégrante de la formation, et de nombreux enseignements sont assurés par des chargés de cours en contact avec le milieu professionnel, afin d’apprendre à concevoir une BD qui intéressera un éditeur, à s’insérer dans un contexte professionnel, celui de l’édition ou de la publicité, à savoir répondre à une commande en vue de trouver des débouchés en Outaouais et pas seulement à Montréal. A cette fin, des bédéistes notoires sont invités en tant que conférenciers : Thierry Groensteen, Loisel, Boucq, Jean-Paul Eid, Jimmy Beaulieu, mais aussi Émilie Villeneuve et Julie Rocheleau, les auteures de la bande dessinée La Fille invisible (Glénat Québec), toutes deux lauréates d’un Shuster Award en juin 2011. Les enseignants eux-mêmes sont des artistes reconnus du monde de la bande dessinée : Réal Godbout, Paul Roux, Sylvain Lemay, Mario Beaulac, Marc Tessier et Sébastien Trahan. Jacques Samson et Catherine Saouter ont également enseigné à l’EMI. Edmond Baudoin, mieux connu sous son seul patronyme, et co-auteur avec Fred Vargas du roman graphique Les Quatre Fleuves (2001), a été professeur invité pendant trois ans à l’UQO de 1999 à 2003. Jean-Louis Tripp a également fait un séjour à l’EMI au titre de professeur en BD.

Des étudiants français et belges viennent aussi à l’EMI dans le cadre d’échanges. Ils repartent ravis de l’expérience, et leur séjour confirme pour certains la naissance d’une vocation.

Sylvain Lemay

Sylvain Lemay et Mario Beaulac sont les piliers de l’enseignement théorique de la BD à l’EMI. Docteur en Littérature, Sylvain Lemay est l’auteur d’une maîtrise à l’UQAM sur Grotesque et satire dans les aventures de Michel Risque et de Red Ketchup de Réal Godbout et Pierre Fournier (1996), complétée par une thèse de doctorat sur Le Printemps de la BD québécoise (1968-1974). Il a également effectué de nombreux stages en France et en Belgique dans le milieu de la BD. C’est précisément pour sa spécialisation en littérature qu’il a été choisi à l’UQO, afin d’enseigner la maîtrise de la narration, les principes fondamentaux du découpage séquentiel et du développement événementiel, et la pratique du « remue-méninges ». Lors des travaux d’application, les étudiants doivent créer un personnage et lui faire vivre des aventures dans différents formats : image narrative, strips, gags en une planche et récit bref. Il enseigne la scénarisation, l’histoire et l’analyse de la bande dessinée.

Avec Mario Beaulac, il assure le cours de « Synthèse en BD », qui correspond au stade final de réalisation d’une BD traditionnelle ou d’une cyber-BD, d’un roman illustré ou d’un dessin animé, c’est-à-dire une production prête pour la publication. Le projet de synthèse a pour but de faire réfléchir les étudiants au sens et à la portée de leur démarche de création afin de faciliter leur insertion dans le milieu professionnel de la BD. Mario Beaulac et Sylvain Lemay apprennent aux étudiants les mécanismes privilégiés de diffusion de leurs travaux, en relation avec les structures de diffusion ou de réception existantes.

Généreux contributeur des collections de la bédéthèque du Pavillon Lucien-Brault, Sylvain Lemay a fondé le Prix Marc-Olivier Lavertu, qui récompense un étudiant auteur d’un album québécois. Au terme de cet événement, tous les livres sont donnés à la bibliothèque. [17]. Il contribue également au développement de la recherche en BD : le recueil Regards sur la bande dessinée qu’il a publié en 2005 rassemble les contributions de l’ensemble de la communauté universitaire québécoise sur les œuvres de Marc-Antoine Mathieu, Gotlib, Claire Brétécher, Alan Moore et Dave Gibbons, et Hergé. Enfin, avec l’un de ses anciens étudiants, André St-Georges, Sylvain Lemay est l’auteur du roman graphique Pour en finir avec novembre (2010).

Cette BD-polar s’inspire de la biographie du felquiste Francis Simard Pour en finir avec octobre (2000), ainsi que du film Octobre de Pierre Falardeau (1994). Premier opus d’une trilogie, cette œuvre mêle étroitement récit intime et contexte politique et joue subtilement de la superposition des temporalités, à partir d’un graphisme très dépouillé qui masque paradoxalement les motivations complexes des personnages. Cette incursion en marge de la crise d’Octobre 1970 livre une réflexion sur l’érosion ou l’évolution des idéaux, en prenant pour point de départ l’engagement d’un quatuor de jeunes Gatinois aux noms d’évangélistes. Le premier volume se clôt en 1996 sur les retombées du dernier référendum sur l’indépendance du Québec. La suite, sous-titrée « décembre » et « janvier » est vivement attendue [18].

Mario Beaulac

Mario Beaulac a débuté dans le fanzinat, vers la fin des années 1970. Impliqué dans les mouvements de jeunes qui préparaient l’année internationale de la jeunesse en 1985, il a cofondé en 1984 l’organisme culturel pour la relève « NEX : Nouvelle Expression », année où il a aussi œuvré comme graphiste-illustrateur pigiste pour une agence de publicité. Directeur de la publication initiée par NEX, il y a également contribué par des articles, des éditoriaux, des illustrations et des bandes dessinées. Grand gagnant en 1985 de la seconde édition d’un concours de bande dessinée à l’échelle du Québec organisé par Le Journal de Montréal , il a été accueilli à Paris aux bureaux des Éditions Glénat. Ses contacts avec les auteurs gravitant autour du magazine satirique Croc l’ont conduit à partager un atelier de travail avec Réal Godbout et Jules Prud’homme, puis à participer à Croc durant quelques années. Directeur artistique et co-conspirateur (avec Pierre Fournier) du magazine pour adolescents Anormal lancé par le même éditeur, entre 1989 et 1991, il exerce ensuite brièvement en tant qu’illustrateur pigiste auprès de clients rattachés notamment à l’édition scolaire.

C’est en 1992 que Mario Beaulac bifurque vers les études universitaires, complétant un baccalauréat puis une maîtrise en communication axés sur le cinéma à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Son mémoire de maîtrise (1998) analyse le dessin animé à l’Office national du film du Canada (ONF) durant la période de 1975 à 1995, sous l’angle de la sémiotique visuelle et sociale. Professeur agrégé depuis 2009, il poursuit actuellement un doctorat conjoint en communication (UQAM, l’Université de Montréal et Concordia University) et rédige une thèse sur la problématique de la convergence du graphique et du photographique au cinéma avant l’avènement du tout-numérique, par le biais du cinéma américain de long métrage, du milieu des années 1920 à 1993.

Depuis 2001, Mario Beaulac enseigne à l’UQO des disciplines aussi diverses que l’histoire de la bande dessinée, son analyse critique et sémiologique, sa scénarisation (formes brèves et humoristiques autant que plus longues et dramatiques) et son découpage graphique. Son cours de « Bande dessinée de commande et scénarimage (storyboard) » apprend à l’étudiant à adapter sa conceptualisation et son style personnel en rapport avec le sujet à traiter, les contraintes de commande, le marché visé, et le support de publication utilisé (affiche, revue, livre d’enfants, illustration de contenu scientifique, politique, industriel, bibliothérapie). Il enseigne également les facettes logistiques (devis et contrat), financières et légales qui accompagnent tout projet à dimension commerciale ou éducative, autant d’aspects qui sont approfondis dans le cours « Milieux professionnels » de Rosaura Guzman Clunes. Il a à cœur d’aider chaque étudiant à approfondir son appréciation des potentialités de la bande dessinée, en premier lieu à partir des champs d’intérêt qu’il ou elle nourrit (y compris hors de la BD elle-même), puis en ouvrant la perspective sur les formes extrêmement variées que peut prendre cet art :

« Chacun doit pousser sa réflexion sur les fondements qui l’amènent à concevoir puis réaliser une bande dessinée de telle ou telle manière en fonction de ce qu’il cherche à exprimer, ceci afin que s’affirme une perspective personnelle, capable au besoin de puiser dans la riche histoire de la BD tout en favorisant une réappropriation ou un affranchissement de ce qui peut devenir parfois un lourd héritage – perceptible dans le désir fréquent en début de bac de « faire comme untel », souvent en référence à un produit imprimé plutôt qu’au labeur initial, mental et physique, d’un auteur ».

Réal Godbout

Acteur majeur du « printemps de la BDK », Réal Godbout est né à Montréal en 1951. A partir de 1971, il a participé, entre autres, à la naissance de l’Hydrocéphale illustré avec son personnage du Pollueur nocturne, a collaboré au magazine B.D, à la Coopérative Les Petits dessins et à L’Illustré, en compagnie de Jacques Hurtubise et de Pierre Fournier, le père de Capitaine Kébec.

Son trait satirique fortement hachuré, dans le style de l’underground, évolue ensuite vers une ligne plus claire. Il a pris part, dès sa création en 1979, au mensuel satirique Croc dans lequel il a publié avec Pierre Fournier les aventures de Michel Risque, parodie de Bob Morane qui constitue le plus long des feuilletons de Croc. A la mort de cette revue en 1995, les aventures de Michel Risque se sont brièvement poursuivies dans le magazine Safarir. En 1983, le personnage de Red Ketchup, agent fou du FBI, émerge de la série pour devenir le héros d’une BD éponyme publiée dans la revue Titanic, puis dans Croc lorsque cette revue disparaît, et enfin dans Safarir. Satire de la violence gratuite et de l’esprit « nazi », selon les dires des auteurs, Red Ketchup « est un monstre » qui emprunte les manières ultra-violentes et expéditives d’un Terminator. Cette série a également été publiée en Europe chez Dargaud.

Réal Godbout enseigne le découpage graphique, c’est-à-dire la manière de construire un scénario cohérent que l’on puisse comprendre sans le texte, et montre comment utiliser avec pertinence les procédés de l’ellipse et du dialogue. Ses ateliers d’encrage et de mise en couleurs apprennent à adapter le graphisme aux exigences de la narration et à développer un système graphique propre, en relation avec les dimensions plastiques et chromatiques de la BD. Les exercices comportent notamment l’étude de la BD muette et des travaux appliqués à partir d’objets et de modèles vivants, sans oublier un volet spécial consacré au lettrage.

Paul Roux

Pionnier de l’enseignement de la BD à l’UQO, Paul Roux a fondé le Rendez-vous international de la bande dessinée de Gatineau (RVIBDG) en 1999. Il est l’un des principaux artisans de la bande dessinée pour la jeunesse, avec la fameuse série Ariane et Nicolas, relatant les aventures merveilleuses de deux jeunes enfants qui voyagent dans des mondes imaginaires grâce un miroir magique [19], mais aussi par ses albums éducatifs publiés dans les années 1990.

Il est également l’auteur d’ouvrages humoristiques, tels que l’Histoire du monde… revue et corrigée, ainsi que Les Mésaventures de Max Média – Repor-Terre (1997), gags en un strip qui illustrent les gaffes d’un jeune reporter aux quatre coins de la planète. Il a par ailleurs contribué à la bande dessinée de science-fiction, en publiant le recueil collectif Images d’ailleurs (1996), compilation de bandes et d’illustrations publiées dans la revue panquébécoise Solaris. Enfin, il est l’auteur d’ouvrages sur la BD : un essai sur la BD américaine et européenne intitulé Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits… et ils y sont restés ! (1999), ainsi qu’un ouvrage pédagogique : La BD, l’art d’en faire (1994). Son cours d’ « anatomie et perspective » permet d’expérimenter la transformation de l’image par rapport au sujet et en relation avec les différents thèmes, fonctions et supports (crayon, encre, feutre, aquarelle, acrylique, pastel, papier coloré, photographie).

Marc Tessier

Maître du roman graphique, Marc Tessier a fondé avec Stéphane Olivier plusieurs revues de BD alternatives et underground, telles que L’Organe (1988-1989) qui précède Mac Tin Tac (1990-1994), et a également publié des bandes dans Guillotine (1994-1996) et Monsieur Swiz (1996- ) [20]. Il est le scénariste de plusieurs albums mystiques où le dessin d’Alexandre Lafleur explore la violence des émotions : The Theater of Cruelty (1997) qui comprend quatre histoires inspirées par le tarot, A Chandra de Surya (1997, rééd. 1999) qui retrace le voyage initiatique en Inde d’un jeune homme tourmenté par des démons intérieurs, mais aussi La Maison du regard (1995), récit graphique d’une jeune femme aux prises avec un amour possessif. Son roman graphique Petits nuages de fumée (2007) comporte quant à lui plusieurs facettes : autobiographique autant que critique, composé de narrations et d’entrevues mais aussi d’explorations culturelles, graphiques et géographiques, il témoigne d’une histoire personnelle et de l’évolution d’une œuvre aussi bien que de l’essor de la BD. Marc Tessier est aussi l’auteur de l’album À la brunante sur une plage d’agates, publié par Studio Coopératif Premières Lignes (2010).

Marc Tessier enseigne la scénarisation du récit en images et la narration visuelle sous toutes ses formes (cinéma, photo, beaux-arts, et BD), à partir de recherches documentaires et d’ateliers et d’échanges. L’étudiant doit être en mesure d’écrire un scénario pour un récit de deux planches, puis de produire un récit de trois planches inspiré du tarot, de réaliser ensuite un photo-roman de quatre pages et enfin une BD originale pour un livre d’artiste ou un fanzine. Son cours sur « l’édition et la diffusion de la BD » concerne les rouages de l’édition et de l’autoédition : l’étudiant y apprend à devenir un auteur indépendant, c’est-à-dire à maîtriser son graphisme, à travailler avec l’imprimeur et à faire le suivi de son projet au niveau de la distribution des événements et festivals. L’exploration d’un travail d’édition, l’étude des différentes étapes de fabrication d’un album et les visites spécialisées de chacun des secteurs de l’édition figurent donc au programme.

Sébastien Trahan

Sébastien Trahan, qui a collaboré entre autres à la revue underground Bédélirium (1995-1996), et qui a publié Fô et autres dérivés fictifs (1997), enseigne « l’éditique et la bande dessinée expérimentale ». Axé sur l’édition numérique, le cours montre comment reporter de manière pertinente les codes et outils de la BD dans un cadre numérique, avec la maîtrise du logiciel Flash de Macromedia, l’apprentissage des techniques de publication numérique et la connaissance globale de la chaîne de production numérique [21].

Nhu-Hoa Nguyen

Chargée de cours à l’EMI, Nhu-Hoa Nguyen a réalisé une thèse sur la figure de l’ellipse en BD et a ainsi donné à quelques reprises des cours théoriques, prenant la relève de Sylvain Lemay ou de Mario Beaulac.

Les finissants de l’EMI

Exemple de réalisation des étudiants : les « Bandistes », auteurs du fanzine Le Monstruaire

Le Monstruaire (2008) : extrait

Les « finissants » (bacheliers) de l’EMI ont pu s’accomplir sur le plan professionnel. Tel est le cas par exemple d’Iris Boudreau, finaliste avec Zviane du Prix « Albéric-Bourgeois » [22] pour L’Ostie de chat (Delcourt) [23]. Iris s’était déjà illustrée à l’été 2005, alors qu’elle préparait son baccalauréat en BD, en publiant un strip par jour sur son blog, dans la tradition « petits comiques » québécois. L’ensemble avait alors fait l’objet d’un recueil intitulé Dans mes rellignes (2006). La jeune auteure et dessinatrice a poursuivi sur sa lancée avec l’album Justine (2010), qui relate, à travers le point de vue faussement naïf d’une jeune fille malmenée par la vie et par son entourage, l’irruption de la marginalité dans un quotidien morose. La ligne claire d’Iris retrace les relations ambiguës entre des personnages borderline, du mystérieux Guillaume aux inquiétants « Fils du King », sans oublier Manon, la colocataire tyrannique, et opère des détours dans les quartiers un peu « croches » de Gatineau.

©Les éditions de la Pastèque 2010 Iris Source : la bedetheque.com

Au rang des diplômés figurent également Jean-Sébastien Bérubé et Stéphanie Leduc, qui publient respectivement les séries « Radisson » et « Titi Krapouti » chez Glénat Québec.

Quant au magazine TRIP, fondé en 2005 par Stanley Wany dans le cadre de son baccalauréat en Bande dessinée, il a pris rapidement de l’envergure, au point de publier des bandes et des entrevues d’auteurs notoires. En 2010, la revue donna naissance à une nouvelle maison d’édition québécoise, les Éditions TRIP créées par Marc Tessier et Stanley Wany. TRIP # 6 comporte un dossier incontournable sur la bande dessinée québécoise et publie des entretiens avec Jimmy Beaulieu et Réal Godbout, tandis que TRIP # 7, transgénérationnel, rassemble les contributions de Sylvain Lemay, Jacques Samson, Christian Quesnel, Denis Lord, Michel Viau, Gabriel Tremblay-Gaudette, Eric Bouchard, Anabelle Martin, Yves Millet, Al+Flag, Julie Delporte, David Turgeon et Mira Falardeau, parmi tant d’autres.

Enfin, la première cohorte de « finissants » du baccalauréat en BD a elle-même fondé il y a quelques années le Studio coopératif Premières Lignes, pour promouvoir la bande dessinée dans la région. Leurs réalisations et le potentiel de la création graphique en Outaouais feront l’objet d’un prochain article.

Post-Scriptum

Je remercie Louise Mercier, Sylvain Lemay et Mario Beaulac, ainsi que tous les membres de l’EMI qui ont grandement contribué à la réalisation de cet article.

Notes

[1] Le baccalauréat québécois est l’équivalent de la licence en France.

[2] Une Commission royale d’enquête sur l’enseignement a été menée en mars 1961, pour mettre à jour les nouveaux besoins de la population : le rapport Parent conclut trois ans plus tard à la nécessité de démocratiser l’enseignement d’un point de vue social et géographique. L’éducation, jusque-là contrôlée par l’Eglise, devient une mission d’Etat et un ministère lui est dédié à partir de 1964. Les premiers cégeps (collèges d’enseignement général et professionnel), qui équivalent à nos lycées, s’ouvrent à la même époque.

[3] Voir Bâtisseurs d’avenir, Histoire d’une université qui voit grand. Gatineau (Québec) : Coopérative de Solidarité des Ecrits de Hautes Terres, 2011. En 1969 sont créées l’UQAM (Montréal), l’UQATR (Trois-Rivières) et l’UQAC (Chicoutimi), puis l’ENAP (Ecole Nationale d’Administration Publique) et le CEUR (Centre d’Etudes de Rimouski). Ce sont ensuite les SUNOQ (Services Universitaires dans le Nord-Ouest Québécois) qui naissent en Abitibi-Témiscamingue en 1970, suivis des SUO (Services universitaires de l’Outaouais) un an plus tard.

[4] Voir Bâtisseurs d’avenir, op. cit. Cette question est très délicate en ce moment puisque le gouvernement du Québec a décidé d’augmenter les frais de scolarité : depuis la mi-février les étudiants québécois sont en grève contre la hausse.

[5] L’université britannique de Hull, que Benjamin nous a présentée récemment, a en effet un pendant québécois dans la communauté de communes de Gatineau, en Outaouais.

[6] La question souverainiste, sur fond de crise économique et de contestation politique, a violemment opposé les partisans du Front de Libération du Québec (FLQ) au gouvernement canadien de Pierre Eliott Trudeau. L’enlèvement, par les cellules felquistes de différentes personnalités du monde économique et politique, et la lecture dans les médias du Manifeste du FLQ, ont abouti à l’application de la Loi des mesures de guerre canadiennes, tandis que le gouvernement fédéral s’est livré à un espionnage illégal et à un vol par effraction des listes des membres du Parti québécois (PQ). L’état de siège, décrété le 16 octobre 1970, suspend les droits civils des Québécois, déploie l’armée canadienne dans l’ensemble de la province, tandis que la Sûreté du Québec procède à l’arrestation de plus de 450 citoyens suspectés d’indépendantisme : artistes, intellectuels, journalistes, syndicalistes et militants. L’indépendance du Québec a fait l’objet d’un référendum en 1980 puis, en 1995, le « non » l’a emporté à 60 % en 1980, puis à 50, 6 % en 1995.

[7] La plupart des Ecoles Normales du Québec n’existent plus depuis 1969.

[8] Bâtisseurs d’avenir, op. cit, p. 16.

[9] Par le biais notamment de la formation continue et des cours du soir destinés aux étudiants salariés.

[10] En 1990, forte de 130 professeurs et de 165 chargés de cours, l’UQAH accueille 5 789 étudiants auxquels elle offre 51 programmes de premier cycle, 7 de deuxième cycle et 1 de troisième cycle.

[11] Suite à une entente conclue en 2001 avec le Cégep de St-Jérôme pour installer l’UQO dans les locaux du Centre collégial de Mont-Laurier.

[12] Quelques anecdotes savoureuses émaillent l’histoire de ce département, d’abord installé dans des préfabriqués : ceux-ci étant voués à la destruction en raison d’un risque d’incendie, les étudiants ont pu les investir pour des expérimentations visuelles et graphiques. Le professeur Paul Lajoie quant à lui décida de faire de la piscine, alors inoccupée, un lieu d’expérimentation et d’enseignement pictural, considérant, contre l’avis du ministère de l’Education, que les espaces de travail étaient insuffisants.

[13] Il faut compter 15 minutes de marche pour se rendre d’un pavillon à l’autre.

[14] A cette occasion, Louise Mercier a d’ailleurs vivement incité les dignitaires présents à investir dans les projets culturels de l’Outaouais : « Il faut que tout le monde prenne connaissance du potentiel culturel de la région. Des projets dorment sur les tablettes depuis trop longtemps et il est temps de les mettre sur pied. Plus il y a de culture dans une région, plus cette culture est riche et plus cette région le devient ». Propos rapportés dans Le Droit, 11 novembre 2010. Voir aussi le communiqué du Studio Premières Lignes du 11 novembre 2010.

[15] Ce programme comporte les enseignements suivants : histoire internationale du patrimoine matériel et immatériel et des grands établissements et institutions ; étude des processus de muséalisation, de conservation et de gestion des collections physiques et numériques, ainsi que de leur archivage et de leur description ; initiation à la gestion d’un musée : connaissance de la sphère culturelle et des partenaires publics et privés, recherches de financement, législation, marketing, promotion et mise en marché ; organisation d’une exposition, d’un point de vue logistique et juridique aussi bien que scénographique et pédagogique.

[16] L’un des cours assurés par Rosaura Guzman Clunes s’intitule « Milieux professionnels » et permet à l’étudiant de découvrir les différentes opportunités de son futur milieu professionnel et de se familiariser avec les volets légal, juridique et financier… En un mot, il s’agit d’apprendre à maîtriser son environnement.

[17] Jusque-là, les étudiants devaient lire toutes les BD parues dans l’année et se prononçaient pour un lauréat. Du fait de l’explosion de la production graphique, la formule de l’événement va changer : l’an prochain les professeurs effectueront une présélection d’une dizaine d’ouvrages.

[18] Le deuxième volume fera entre autres allusion aux manifestations hostiles à Georges W. Bush, Stephen Harper et Felipe Calderón lors du Sommet de Montebello en 2007.

[19] Voyage au pays des mots, 1992 rééd. sous le titre Le Miroir magique (1994), puis Le rêve du capitaine (1996), Le Phylactère fou (1998), Le Passé dépassé, Les tours de Babel (2008), et Les toiles mystérieuses (2011).

[20] Fanzine qui réunit presque toute la crème de la BD underground montréalaise : R. Suicide, Mr. Swiz (Luc Leclerc), Hélène Brosseau, Jeni Gozlin (Geneviève Gosselin), Henriette Valium (Patrick Henley), Eric Thériault, Alexandre Lafleur … Voir Michel VIAU, BDQ : répertoire des publications de bandes dessinées au Québec : des origines à nos jours. Laval, Québec : Editions Milles-Iles, 2000.

[21] Voir, par exemple, la bande annonce d’Emilie Villeneuve qui fait la promotion de La Fille invisible (2011), Glénat Québec.

[22] Albéric Bourgeois est le pionnier de la bande dessinée québécoise au début du XXe siècle : ses héros les plus connus sont Baptiste Ladébauche (à partir d’un personnage créé par Hector Berthelot) et son épouse Catherine dont les aventures étaient publiées dans La Presse. Voir son port-folio dans cyberpresse.

[23] Iris et Zviane étaient en lice pour la mention « meilleur album de langue française publié à l’étranger par un auteur québécois ».

Une hybridation réussie : le musée-bibliothèque de manga de Kyoto

La question a déjà été souvent posée sur ce site : comment diable peut-on exposer la bande dessinée de manière efficace et intelligente à la fois ? Loin des alignements de planches originales, le Musée du manga de Kyoto donne quelques idées…

Le Musée international du manga de Kyoto a été fondé en 2006 par la municipalité de Kyoto et l’université Seika. Bien avant cette date, on trouvait au Japon un certain nombre de musées du manga ainsi que beaucoup de musées consacrés à des mangakas en particulier. De la même manière, les bibliothèques consacrées exclusivement aux mangas ne sont pas vraiment rares ; la plus célèbre est la bibliothèque de mangas d’Hiroshima mais on en trouve également dans d’autres villes japonaises. Et surtout, on trouve un peu partout dans le pays des manga kissa, des cafés-bibliothèques où l’on paie un forfait horaire pour lire autant de mangas que l’on veut (et où l’on peut généralement passer la nuit à bas coût).

Le Musée international du manga de Kyoto se déploie sur quatre étages d’une ancienne école élémentaire du début de l’ère Meiji : il accueille une exposition permanente sur l’histoire du manga, plusieurs expositions temporaires, un atelier d’initiation à la création de mangas (sous forme papier et sous forme numérique), une salle de consultation des archives, une boutique, un auditorium… Jusqu’ici, rien de bien extraordinaire : cela ressemble plus ou moins aux composantes de n’importe quel musée moderne.

En réalité, ces divers éléments n’occupent qu’une petite moitié des espaces : tout le reste accueille des livres et des gens en train de les lire. Du sol au plafond, les murs sont recouverts d’étagères contenant des mangas et chaque visiteur peut se servir et s’asseoir quelque part pour lire – toute la journée si le cœur lui en dit. On me rétorquera que la plupart des musées de bande dessinée proposent des œuvres à lire en libre accès, et d’ailleurs le Musée de la bande dessinée d’Angoulême ne fait pas exception. La différence, c’est qu’au Musée du manga de Kyoto, ce sont 50 000 mangas qui sont à la disposition des visiteurs. Certes, en proportion des 300 000 mangas qu’il conserve, ce n’est pas si énorme ; mais 50 000 mangas en libre accès, cela correspond tout de même à une quinzaine de murs intégralement recouverts de rayonnages de mangas. La notion de mur est particulièrement mise en avant par la communication du musée ; même si le terme de bibliothèque n’est pas particulièrement rejeté, ce sont bien des murs de manga (マンガの壁 – manga no kabe) que la scénographie propose aux visiteurs. Dans de nombreux endroits du musée, les étagères couvrent en effet l’intégralité des parois, ce qui donne un effet « bibliothèque de la Belle et la Bête » assez enivrant.

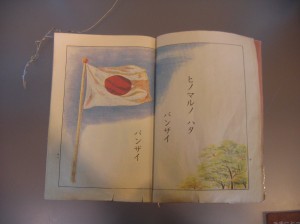

Que l’on ne se trompe pas : il s’agit tout de même bien d’un musée, avec des panneaux explicatifs, des vitrines, des ateliers, des conférences, un centre de recherche et des expositions temporaires. Lors de mon passage, l’exposition sur les styles de bande dessinée américaine d’inspiration japonaise se terminait et s’apprêtait à laisser la place, pour quelques jours, aux travaux de fin d’étude des étudiants de la Faculté de Manga de l’université Seika. Bien que ces expositions ne soient pas particulièrement délaissées, il est évident que la plupart des gens sont assis et lisent des mangas. La présence de ces lecteurs finit d’ailleurs par faire partie de la scénographie : pour le visiteur, l’omniprésence des lecteurs est comme un témoignage vivant de l’intérêt que suscite le manga, y compris des mangas qui datent de plus de cinquante ans, ce qui colle assez bien avec le propos général du musée. Le fait d’avoir installé ce grand musée à Kyoto, ville connue moins pour sa culture populaire que pour son importance historique et son rôle dans l’histoire du Japon classique, répondait à une volonté politique et scientifique d’affirmer symboliquement le manga comme élément définitivement incontournable de la tradition japonaise. De le muséifier, en quelque sorte. Que le musée soit installé dans une ancienne école élémentaire n’est pas non plus innocent : cela donne à l’ensemble une tonalité nostalgique qui permet de toucher non seulement les lecteurs de mangas les plus récents mais aussi les personnes plus âgées qui lisaient du manga dans leur jeunesse. Certaines personnes évoquent sur des blogs l’émotion qu’ils ont ressentie, en retrouvant des mangas oubliés depuis cinquante ans mais aussi en entendant le grincement du parquet typique des écoles élémentaires de l’après-guerre.

En jetant un œil au public, on se dit que tous ces gens sont manifestement venus plus pour lire des mangas que pour visiter les expositions : comment se fait-ils qu’ils soient prêts à payer le ticket d’entrée du musée (800 yens, 8 € tout de même) ? Pour une bibliothèque, ça fait un peu cher. Oui, mais en fait non. En réalité, la réussite de l’hybridation musée-bibliothèque n’est possible que grâce à une habile politique tarifaire : à la journée, c’est bien 800 yens pour les adultes, mais seulement 100 yens pour les écoliers et 300 yens pour les collégiens et lycéens. Et surtout, une formule d’abonnement à l’année permet de venir autant qu’on veut pour un coût qui n’est pas exorbitant (1200 yens pour les écoliers, 3600 yens pour les collégiens et lycéens, 6000 yens pour les adultes). Il faut également noter que l’habitude de payer une somme forfaitaire pour lire autant de mangas qu’on veut est implantée dans la société japonaise par le biais des manga kissa.

Dans cet ensemble, une partie minoritaire mais non négligeable est consacrée à l’Exposition internationale de manga. Cette section comprend d’un côté des mangas japonais traduits en diverses langues, et de l’autre des équivalents du manga dans d’autres cultures. À côté des manhwa coréens, des manhua chinois et des comics américains, on trouve donc tout un rayon de バンドデシネ (bando-deshine, bandes dessinées) européennes, certaines en langue originale et d’autres en version japonaise. On ne peut pas vraiment dire que les bandes dessinées en langue originale présentées ici soient représentatives de la production européenne : pour la bande dessinée franco-belge, on a Mélusine, L’Incal… des choses très bien, en fait, mais il faut avouer qu’une petite mise à jour ne ferait pas de mal. Pour ce qui est des bandes dessinées franco-belges traduites en japonais, on trouve notamment Enki Bilal, Joann Sfar, Marjane Satrapi et Alex Barbier, Guy Delisle ou encore Lewis Trondheim. À côté de tout cela, des bandes dessinées portugaises, espagnoles, italiennes… Le fait qu’une très large place soit donnée à la bande dessinée allemande ne laisse pas d’étonner ; en fait, la raison en est juste que l’acquisition de ces bandes dessinées européennes s’est faite en grande partie à travers un accord avec l’Université de Leipzig. Cette section consacrée à la bande dessinée internationale peut sembler très limitée, et les mauvaise langues diront que c’est bien peu pour justifier le titre d’international que s’octroie le musée. Cela dit, la section est très bien située (à l’entrée du musée) et, au regard du peu d’intérêt que la plupart des Japonais portent généralement à la bande dessinée occidentale, il s’agit d’un effort louable qu’il convient de saluer.

C’est donc au manga japonais, sous toutes ses formes, que sont consacrés 95 % du musée. Ce dernier évoque bien sûr les précurseurs des mangas (notamment les rouleaux peints de la période de Heian) mais il fait le choix de ne pas trop insister sur la filiation ancienne et de se concentrer sur l’époque des premières parutions périodiques de manga, au XIXe siècle. L’idée est que l’on peut toujours faire remonter les origines à la nuit des temps, mais que ce n’est qu’après 1945 que le manga a pris une véritable importance culturelle.

En feuilletant un peu les mangas de diverses époques, on s’aperçoit que la différence stylistique avec la bande dessinée européenne n’a pas toujours été aussi forte qu’aujourd’hui. Dans nombre de mangas des années 1960, les traits qu’on considère aujourd’hui comme caractéristiques du genre ne sont pas aussi marqués qu’aujourd’hui et certaines histoires pourraient tout à fait passer pour de la bande dessinée européenne ou américaine à la Carl Barks. Le musée met aussi l’accent sur le rôle précurseur du kamishibai, ce théâtre d’images qui fleurissait dans les années 1930 et a été supplanté par la télévision mais dont les motifs se sont largement reportés sur le manga. En dépit de ces divers aspects, on pourra trouver que le côté musée est insuffisant : en définitive, l’espace muséographique à proprement parler est limité à la galerie du troisième étage et il serait sans doute possible d’aller plus loin dans le détail de l’histoire du manga. Les autres aspects relèvent parfois du gadget, ainsi cette étonnante collection de moulages de mains de mangakas célèbres :

Le choix des collections porte l’empreinte d’une certaine vision du manga et de ce qu’il doit être. La plaquette de présentation en français indique « Avec le manga comme outil d’expression, nous nous efforçons d’inculquer une sensibilité saine et féconde à la future génération ». En conséquence de quoi, le guide touristique Lonely Planet peut affirmer « Soyez rassuré, cette collection immense ne comporte aucun sukebe manga (bandes dessinées érotiques) ». On pourra déplorer ce puritanisme et regretter que soit présenté ce panorama édulcoré de la production éditoriale ; sans nécessairement aller jusqu’à la pornographie, une très grande partie des mangas publiés actuellement raconte des romances sentimentales qui ne font pas l’économie d’une dimension érotico-sensuelle ; il est un peu étrange de n’en pas trouver trace ici. De manière générale, un jeune lecteur de manga pourra trouver les collections un peu vieillottes ; mais peut-on reprocher à un musée de n’avoir pas la même politique documentaire qu’une bibliothèque de quartier ou un manga kissa ? Par ailleurs, l’organisation des espaces porte la marque des divisions par genre propres au manga, des divisions qui peuvent soulever l’étonnement du lecteur occidental, peu habitué à ce que les genres littéraires se divisent entre genres pour femmes et genres pour hommes. Ainsi, les murs de manga du premier niveau sont consacrés au manga pour garçons, ceux du deuxième niveau sont consacrés au manga pour filles, et le troisième niveau contient les mangas jeunesse. De fait, quand on regarde qui lit quoi et où, la division est tout à fait respectée.

Malgré ces côtés un peu déroutants pour le visiteur occidental, le musée est une vraie réussite, un mélange bien pensé entre un musée et une bibliothèque, un endroit où l’on apprend plein de choses sur les mangas tout en ayant envie d’y passer des heures et d’y revenir le plus vite possible…