Dans mon exploration des nouvelles voies de la bande dessinée alternative contemporaine, j’avais déjà mis au jour en 2014 les évolutions de l’humour graphique contemporain, en 2016 les audaces des formalistes, en 2017 la place prise par le propos politique. En 2018, la présence de l’exploration et de l’esprit d’aventure s’est imposée. Quand on pense à la bande dessinée alternative, on pense à l’introspection, au récit social, et plus rarement au genre de l’aventure… Et pourtant, les trois auteurs dont je vais parler aujourd’hui, Yannis La Macchia, Alex Chauvel et Jérémy Perrodeau, sont parvenus à transcender l’aventure par des récits où l’exploration et l’émerveillement sont les moteurs d’histoires profondes qui nous parlent, en secret, de ce qui fait la civilisation humaine.

Yannis La Macchia : Des Bâtisseurs

On connaît Yannis La Macchia pour sa pratique atypique du neuvième art, où l’expérimentation formelle et matérielle sur le livre de bande dessinée croise un propos engagé sur la société contemporaine. Mais son dernier album, Des Bâtisseurs, publié en 2017 chez Atrabile et récipiendaire en 2018 du prix « récit dessiné » de la Scam (Société civile des auteurs multimedia), vient apporter plus de hauteur à ce chroniqueur de la rue en faisant le choix de l’exploration et de l’aventure, en sortant des rues genevoises pour aller vers une île mystérieuse et envoûtante.

On connaît Yannis La Macchia pour sa pratique atypique du neuvième art, où l’expérimentation formelle et matérielle sur le livre de bande dessinée croise un propos engagé sur la société contemporaine. Mais son dernier album, Des Bâtisseurs, publié en 2017 chez Atrabile et récipiendaire en 2018 du prix « récit dessiné » de la Scam (Société civile des auteurs multimedia), vient apporter plus de hauteur à ce chroniqueur de la rue en faisant le choix de l’exploration et de l’aventure, en sortant des rues genevoises pour aller vers une île mystérieuse et envoûtante.

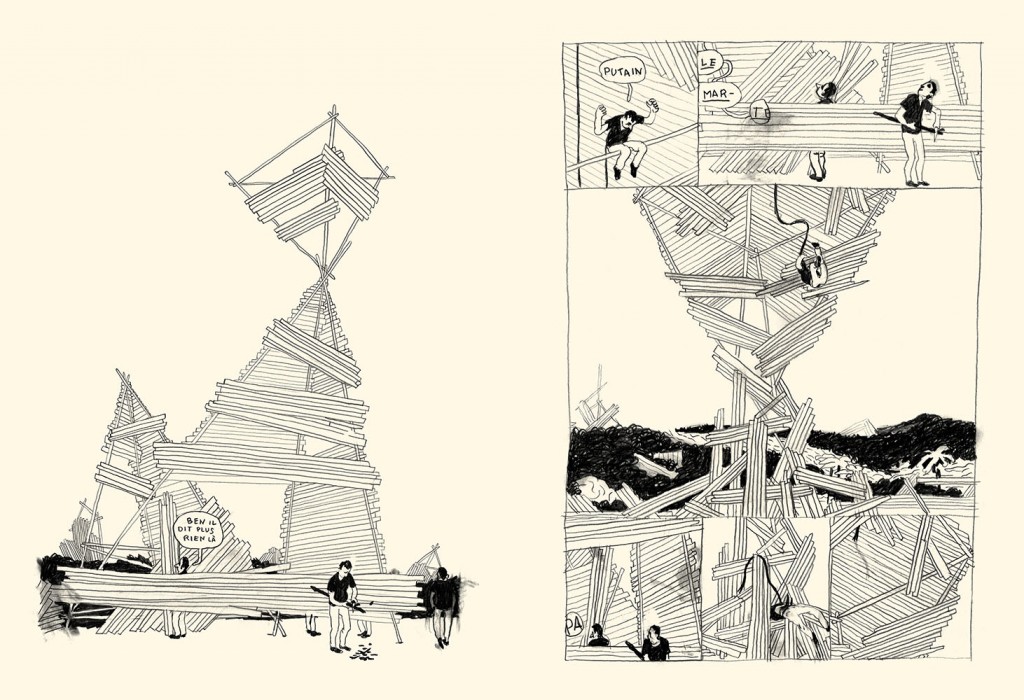

Au début de l’histoire, quelques hommes et femmes debout sur des radeaux flottant accostent sur une île déserte. Ils utilisent les planches de leurs radeaux pour construire des édifices dont on comprend vite qu’ils ne sont pas tant des abris fonctionnels que des expérimentations architecturales souvent vertigineuses. Sur l’île, les constructions s’enchaînent, se complexifient et envahissent tout l’espace ; les générations se succèdent, oubliant les premières cabanes ; des histoires d’amour, de désir, d’ambition et de colère se nouent autour de protagonistes jamais vraiment récurrents, mais toujours un peu les mêmes. Il en ressort un récit surprenant qui, lui-même, épouse cette forme de mikado que les « bâtisseurs » élaborent de pages en pages.

Il ne fallait pas attendre Yannis La Macchia sur une aventure classique, évidemment, et, de prime abord, Des bâtisseurs déroute, tant il ne raconte pas d’histoires, simplement des micro-aventures individuelles, qui, finalement, viennent rappeler d’autres œuvres de l’auteur plus ancrées dans la réalité sociale (Ils en 2015). Une lecture possible est d’interpréter l’album comme une parabole, tant elle recèle d’éléments mystérieux dont le rapport au réel existe, tout en étant lointain. Mais parabole de quoi ? Ici les avis pourraient diverger : l’écoulement du temps, scandé par des visages allant du nouveau-né au vieillard peuvent laisser croire qu’il s’agit de dérouler une vie humaine et ses étapes, de la naissance jusqu’à la sénilité, ainsi que ses doutes existentiels. Mais d’autres indices laissent à penser que c’est de la civilisation humaine dans son ensemble qu’il s’agit de mettre à nu par des réflexions sur la mémoire des générations, le rapport à la nature, la prétention de l’espace humaine qui ne peut s’arrêter de « bâtir » pour laisser une marque au monde. Impossible de décider vraiment : Des bâtisseurs est définitivement une histoire ouverte, très riche, dont chacun captera certains des motifs. C’est ce qui fait sa plus grande qualité.

Avec cet album, Yannis La Macchia détourne le genre de la robinsonnade, une des déclinaisons les plus anciennes de l’aventure romanesque, mais n’en conserve finalement que le sous-texte social et moral : la réflexion sur ce qui fait l’homme, ce qui fait la civilisation. Le tout est servi par un virtuosité graphique assez incroyable et, marque incontournable de l’auteur, une attention portée à l’objet-livre, ici avec un dégradé de couleurs sur la tranche, et plusieurs pages à déplier.

Alex Chauvel : Toutes les mers par temps calme / Todd le géant s’est fait voler son slip

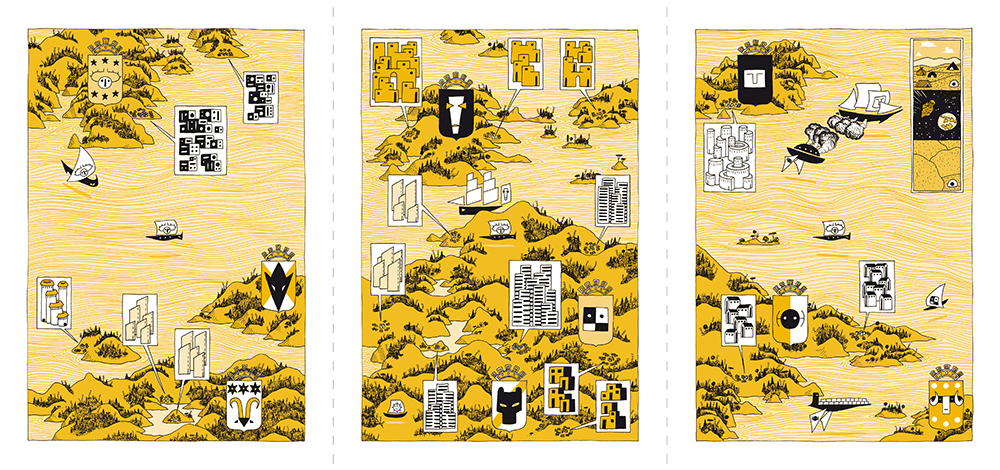

Alex Chauvel est un des fondateurs des éditions Polystyrène, haut lieu de l’expérimentation formelle sur le livre. En 2016, il y publie Toutes les mers par temps calme, qui se présente comme une longue frise recto-verso à déplier où l’on suit un navire arborant l’emblème d’une civilisation inconnue dans un long périple maritime qui va lui faire découvrir d’autres cultures, d’autres histoires. En 2017, chez The Hoochie-Coochie cette fois, Alex Chauvel propose Todd le géant, récit quasi-improvisé de 1000 pages et 6001 cases carrées où le géant éponyme va se lancer dans une quête qui va prendre des dimensions cosmiques, au sein d’un monde, peuplé de créatures bizarres, de dieux et de monstres.

Pour le coup, Todd le géant est un véritable récit d’aventures épiques dans la plus pure tradition de l’heroïc-fantasy moderne, quoiqu’ici dans un versant un peu plus primitiviste et animiste. Il va donc être question de quête initiatique dont l’issue décidera du monde, de peuplades devant s’unir pour lutter contre un Mal absolu, de transformations mystiques, de légendes imbriquées… A partir de quelques éléments de départ, l’auteur parvient à construire un univers parfaitement cohérent et exotique, et à l’habiter de croyances puissantes. C’est déjà là une prouesse quand on se dit que le récit a été improvisé.

La prouesse se comprend mieux quand on s’intéresse au reste de l’oeuvre d’Alex Chauvel, dont Toutes les mers, mais aussi des histoires disséminées dans des fanzines (Gorgonzola en tête). Leur point commun est le plaisir que semble prendre l’auteur à décortiquer ce qui fait une civilisation, et à essayer d’imaginer, tout en conservant un minimalisme rappelant l’art du pictogramme, la diversité des formes que peut prendre une société. Ainsi, dans Toutes les mers, le lecteur suit d’île en île la présence de peuples très différents, à chaque fois caractérisés par un blason et un style architectural singulier, ou encore par la forme de phylactères traduisant la diversité des langues. Le langage et l’architecture sont ici les deux variables des sociétés humaines et deux ou trois « signes » nous suffisent pour comprendre comment vivent ces hommes.

Alors que certains mondes de fantasy se caractérisent par le foisonnement de leurs univers, dont l’auteur va s’attacher à détailler le moindre caillou, Alex Chauvel prend la direction inverse : il recherche la représentation (graphique, surtout) la plus minimale capable de concentrer tout l’esprit d’un monde en un seul signe. Transposée dans une histoire aussi touffue que Todd le géant, voilà qui permet d’élaborer un cadre aux aventures les plus incroyables.

Jérémy Perrodeau : Crépuscule / Isles

En apparence, avec Jérémy Perrodeau, dont Crépuscule (2017, éditions 2024) se présente d’abord comme un pur récit de science-fiction (quatre humains et deux androïdes sont chargés d’aller secourir sur une planète lointaine une première expédition scientifique ne donnant plus signe de vie), on quitte le primitivisme de civilisations antiques et des robinsonnades symboliques. En apparence seulement car, en réalité, Crépuscule appartient au versant survivaliste de la science-fiction d’exploration : des individus perdus dans l’espace tentant de s’en sortir sur des planètes hostiles et mystérieuses dont les dangers sont d’autant plus prégnant qu’aucune connaissance humaine ne permet de les résoudre. Des intermèdes parallèles mettant en scène une tribu aborigène renforce l’idée que, dans cette histoire, la technologie n’est pas un atout face à l’inconnu, que l’on doit rencontrer en se dépouillant des marques de la civilisation.

En apparence, avec Jérémy Perrodeau, dont Crépuscule (2017, éditions 2024) se présente d’abord comme un pur récit de science-fiction (quatre humains et deux androïdes sont chargés d’aller secourir sur une planète lointaine une première expédition scientifique ne donnant plus signe de vie), on quitte le primitivisme de civilisations antiques et des robinsonnades symboliques. En apparence seulement car, en réalité, Crépuscule appartient au versant survivaliste de la science-fiction d’exploration : des individus perdus dans l’espace tentant de s’en sortir sur des planètes hostiles et mystérieuses dont les dangers sont d’autant plus prégnant qu’aucune connaissance humaine ne permet de les résoudre. Des intermèdes parallèles mettant en scène une tribu aborigène renforce l’idée que, dans cette histoire, la technologie n’est pas un atout face à l’inconnu, que l’on doit rencontrer en se dépouillant des marques de la civilisation.

Ce motif est confirmé par Îsles, du même Perrodeau, publié une première fois chez FP&CF en 2013, puis réédité et en 2018 toujours chez 2024. Si la science-fiction y est toujours présente en arrière-plan, par la présence de machineries complexes, cette histoire muette de trois aventuriers tentant d’affronter les dangers dans un archipel mystérieux vaut avant tout pour le plaisir de l’exploration qu’elle parvient à transmettre. L’absence de paroles et d’explications sur les agissements des aventuriers (Quelle est cette île ? Quelles sont ces ruines ? Comment savent-ils exactement ce qu’il faut faire sur l’île ?) force le lecteur à une découverte nue, et au plaisir de rencontrer et accepter l’inconnu sans savoir où il va nous mener. Quitte à être propulsé dans un monde arbitraire dont on ignore les règles. C’est aussi ce qui arrive dans la deuxième partie de Crépuscule où l’on découvre qu’il y a plus à visiter qu’une seule planète, et que ce voyage dans l’espace sera aussi un voyage dans le Temps, voire au-delà. Le parallèle entre les deux albums est d’ailleurs intéressant à pointer, et notamment le motif de la ruine géométrique dans la nature sauvage, comme une trace laissée par d’anciennes civilisations, désormais absolument inexplicable, et recelant pour cette raison même un potentiel d’histoires que le lecteur est libre de se raconter. Dans Crépuscule ces ruines, par un curieux effet temporel, envahissent la nature plutôt que de disparaître progressivement, amenant ainsi discrètement la thématique de l’entropie, là aussi très présente dans une certaine science-fiction métaphysique seventies dont semble s’inspirer Perrodeau. Mais on ne peut vraiment relier l’album à un seul genre, à un seul thème. Comme dans Des bâtisseurs, les paysages et les images proposées, par leur mélange de minimalisme et d’hermétisme codifié, par la variété des situations, laissent ouvertes très grand les possibilités d’interprétation du lecteur plutôt que d’enfermer l’histoire dans un univers clos sur lui-même.

Il faut aussi dire un mot du traitement chromatique de Crépuscule, dont la couverture donne un petit aperçu, mais qui participe du charme global de l’album, à la composition soignée (comme toujours chez 2024). Les couleurs très tranchées, disposées en bichromie au fil des pages, ont toujours une signification : elles nous renseignent sur la temporalité de la séquence, sur l’humeur générale, sur l’imminence d’un danger. Elles participent à la curieuse poésie de l’ensemble, dont on ressort avec émerveillement.

Fonctions nouvelles de l’aventure graphique

Les sous-genres de l’exploration, de la description d’autres mondes et d’autres civilisations, de la robinsonnade, voire de la fantasy et de la science-fiction, dont s’inspirent les auteurs ci-dessus, sont plutôt associés en bande dessinée au vaste genre de l’aventure. Traditionnellement, la bande dessinée dite « alternative », celle des années 1990-2000, s’est plutôt montrée réservée face aux récits de genre, préférant un ancrage dans le réel ou l’intime, ou bien une approche plus « méta », réflexive ou littéraire. La « grande aventure » était laissée à l’édition mainstream qui regorgeait à l’époque de grandes sagas fantastiques avec création et exploration de mondes, comme Le Cycle de Cyann par Bourgeon, Lanfeust de Troy de Tarquin et Arleston, ou encore Les Mondes d’Aldébaran de Léo, ou Les Forêts d’Opale de Pellet et Arleston, pour n’en citer que quelques uns.

Il semble que la situation ait changée et que la nouvelle génération d’éditeurs et d’auteurs se réclamant de la mouvance alternative regarde l’aventure d’un œil bienveillant, et y voit une autre façon de raconter des histoires, un autre territoire narratif à explorer. On pensera à l’oeuvre de Simon Roussin (Robin Hood, 2010, Prisonnier des glaces, 2016) et à ses relectures expressionnistes des motifs classiques de l’aventure populaire. Dans le catalogue des éditions 2024, on trouvera des auteurs comme Clément Vuillier ou Léon Maret qui, eux aussi, s’inspirent de la grande aventure pour en proposer des déclinaisons originales. Mais les trois auteurs que j’ai choisi pour ma chronique, Alex Chauvel, Yannis La Macchia et Jérémy Perrodeau, ont en commun une façon nouvelle de traiter les thèmes de l’exploration, de l’aventure, de la construction de mondes, en assumant pleinement les transformations narratives et graphiques des premiers alternatifs. La déclinaison qu’ils proposent de ces sujets s’écarte de la grande tradition du genre et cherche d’autres voies pour évoquer le sujet universel de l’épopée : la place de l’homme dans l’univers.

La différence la plus visible entre l’aventure « alternative » et son aîné « classique » tient sans doute aux choix stylistique des auteurs. Depuis ses débuts, l’aventure graphique est liée à une forme de naturalisme graphique avec ses canons de représentations (hommes musclés, femmes plantureuses, monstres reptiliens, précision du détail architectural poussé à l’extrême…). Nos trois auteurs prennent le chemin inverse, allant même, dans le cas de Perrodeau et Chauvel, jusqu’à une forme de minimalisme. Bien sûr, ce minimalisme est le signe d’un attachement aux avancées de la première génération d’alternatifs allant à rebours du « beau » dessin pour prouver que la simplicité du trait permet aussi de raconter des histoires. On ne peut s’empêcher de penser à Ibn Al Rabin en voyant les personnages aux visages à peine esquissés de Perrodeau, ou les silhouettes pictogrammatiques de Chauvel. Et pourtant, la démonstration est faite que le minimalisme graphique peut s’adapter à l’aventure : l’une des virtuosités de Perrodeau est sa capacité à exprimer l’action de façon claire, y compris dans un récit muet comme Isles, avec un minimum de dessin et des personnages pas plus élaborés que des bonhommes-bâtons, le tout par un système de « signes » codés permettant d’identifier à coup sûr les individus et leurs actions. Chez Chauvel, le choix du minimalisme renvoie surtout à un goût pour les arts préhistoriques et la simplicité de l’art tribal extra-occidental, marqué par l’économie des formes et le recours à une grammaire symbolique limitée, mais très expressive, où dominent des silhouettes, des formes géométriques simples, des traits stylisés et codifiés… Dans Toutes les mers…, certains passages semblent tout droit inspirés des grandes fresques à silhouettes de l’art rupestre. Ainsi, la simplicité du trait s’avère en réalité une richesse incroyable pour évoquer tout un monde exotique et ancien ; pour nous emmener loin dans le temps et l’espace sans faire appel à une virtuosité naturaliste. Des bâtisseurs veut d’ailleurs nous le montrer explicitement avec ses assemblages de planches : quelques traits suffisent à représenter une maison.

A côté du trait minimal, c’est aussi le goût pour l’improvisation, ou en tout cas une certaine absence de planification dans le scénario, qui semble irriguer ces histoires depuis les expérimentations narratives des années 1990. Todd le géant… et Isles sont ainsi deux récits improvisés (le premier fait explicitement référence au modèle Lapinot et les carottes de Patagonie de Trondheim), et si c’est moins le cas de Des Bâtisseurs, et de Toutes les mers…, ils ne sont pas vraiment des histoires linéaires, mais davantage des balades tranquilles dans différents récits potentiels. Crépuscule est le plus construit des trois et le plus proche d’une aventure « traditionnelle », mais il partage avec les autres le souhait de ne pas tout expliquer au lecteur, et de laisser de très vastes zones d’ombres plutôt que de vouloir expliquer chaque recoin du monde dessiné. Une impression commune que m’a laissée la lecture de ces albums est celle d’un mystère jamais vraiment résolu, d’une suspension temporaire du jugement qui laisse au lecteur une grande variété d’interprétations et de plaisirs de lecture plutôt que de chercher à anticiper ses attentes.

A cet égard, le motif de l’île et du voyage sur et dans l’île est particulièrement présent chez ces trois auteurs. Comme une métaphore de l’exploration et de la découverte permanente d’un récit jamais vraiment achevé, et qui redémarre à zéro. L’île est le lieu d’où l’homme peut recommencer à bâtir la civilisation, à sa façon, y compris vers un objectif utopique (Des bâtisseurs). S’il n’y a pas d’îles dans Crépuscule, il y est bien question de la lutte de l’homme contre la nature ou, comme dans Todd le géant…, contre des forces naturelles qui le dépassent. En abordant ces thématiques, ces récits, certes minimalistes dans leur trait et ambigus dans leur scénario, montrent qu’ils peuvent aller voir du côté vers les dimensions les plus métaphysiques de l’épopée. J’ai déjà décrit Des bâtisseurs comme parabole de l’homme et de la civilisation. L’oeuvre d’Alex Chauvel, dans son ensemble, interroge le passage du temps et la survivance des civilisations sur le temps long et dans l’espace. Toutes les mers… prend même littéralement de la hauteur par rapport à l’échelle humaine en se situant au niveau d’une carte marine. Quant à Crépuscule, il possède un léger sous-texte écologique, mais surtout insiste sur la petitesse de l’homme dans l’univers lorsque ses héros sont projetés dans des décors bien plus grands qu’eux.

Ce que cette aventure « alternative » sait mieux faire que l’aventure traditionnelle, c’est le passage du récit construit, du plaisir concret du monde à explorer et de l’intrigue aventureuse, vers une dimension plus universelle et vers un dépassement de l’homme qui, dans le fond, met à distance l’aventure pour lui donner une portée plus grande, non à l’échelle d’individus, ni même à l’échelle d’un monde, mais à celle de l’espèce, voire du vivant dans son ensemble. A plusieurs reprises les histoires bifurquent vers des formes d’abstractions géométriques qui donnent l’impression de pénétrer dans l’infiniment petit ou dans l’infiniment grand ; ce que l’aventure traditionnelle a du mal à faire, engoncée dans ses mondes réalistes ou rien n’est laissé au hasard. Toutes les mers… et Des Bâtisseurs débordent même volontairement des limites restreintes du format « livre » en invitant le lecteur à déplier des pages. L’exploration ne s’arrête pas à l’histoire : elle se poursuit dans l’objet-livre. En somme, elle parvient à s’extraire des trivialités de l’intrigue pour se rapprocher des mythes fondateurs de l’inconscient collectif. Et, finalement, c’est là un émerveillement bien plus profond, et bien plus universel.